Lebensraum Teich: Die Rolle der Wasserinsekten im Ökosystem

Wasserinsekten sind wichtige Bewohner unserer Teiche und Gewässer. Sie spielen nicht nur eine zentrale Rolle im ökologischen Gleichgewicht, sondern liefern auch Hinweise auf die Wasserqualität und die Gesundheit ihrer Lebensräume.

Im Rahmen unseres Citizen-Science-Projekts „AmphiBiom" haben Teichprofis – engagierte Bürger*innen aus ganz Österreich, die ihre Gärten für das Projekt zur Verfügung gestellt haben – zahlreiche Proben von Wasserinsekten gesammelt, um die Entwicklung der Insektengemeinschaften in den Teichen über die Zeit hinweg zu beobachten. Dafür wurden in den Gärten vom Projekt zur Verfügung gestellte Teichschalen (Mini-Teiche) eingegraben, die als potenzielle Laichgewässer für Wechselkröten und andere Amphibienarten dienen sollen.

Alle zwei Wochen fingen die Teichprofis mit einem Kescher Wasserinsekten aus diesen angelegten Mini-Teichen heraus, platzierten sie auf einem Versuchsteller und sammelten sie anschließend in mit Alkohol befüllte Proberöhrchen. Diese Proben wurden zweimal im Jahr, Anfang Juni und Anfang September, an die Expert*innen der BOKU-University geschickt, um die darin enthaltenen Insektenarten zu bestimmen.

Doch wie genau werden diese Proben analysiert? Welche Insektenarten finden sich darin, und was können sie uns über die Mini-Teiche verraten? In diesem Beitrag werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Insektenbestimmung und erfahren, wie die Arbeit im Labor abläuft, welche Herausforderungen es gibt und welche Erkenntnisse die Proben liefern.

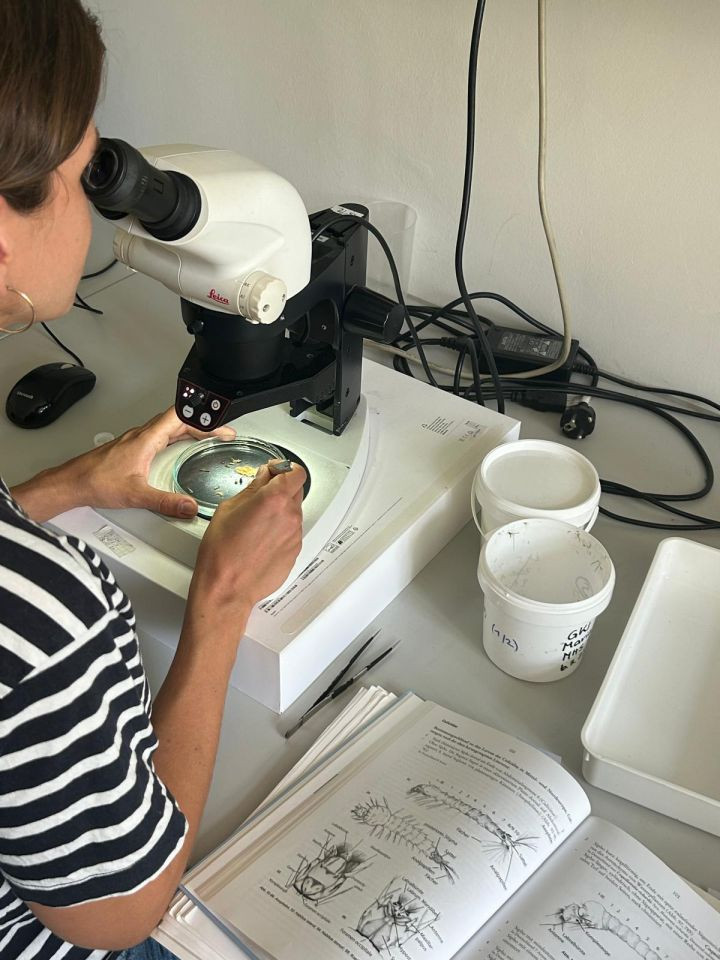

Um diese Fragen zu beantworten, habe ich die beiden Expertinnen Pia Teufl und Magdalena Mayer einen Tag lang in ihrem Labor an der BOKU begleitet. Dabei konnte ich ihnen nicht nur bei der Arbeit über die Schulter schauen, sondern auch Einblicke in ihre Methoden und Erfahrungen gewinnen. Im folgenden Interview teilen sie ihr Wissen und beantworten dabei auch gezielt die Fragen, die uns die Teichprofis im Vorfeld zugesendet haben.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Ja, die gibt es – bedingt durch die sehr unterschiedlichen topographischen und klimatischen Bedingungen zwischen Ost- und Westösterreich. Während im Osten, im pannonischen Raum, wärmeliebende Arten dominieren, sind in den alpinen Regionen des Westens eher kälteangepasste Spezialisten zu finden. Solche Unterschiede werden umso deutlicher, je feiner die Tiere bestimmt werden: Auf der Ebene von Familien oder Gattungen zeigen sich oft noch viele Überschneidungen, während bei Bestimmungen auf Artniveau regionale Besonderheiten und Unterschiede deutlich sichtbar werden. Da die Expert*innenbestimmungen für manche Gruppen noch nicht abgeschlossen sind, können wir die Unterschiede derzeit nur andeuten – ein vollständiges Bild wird sich erst nach Abschluss aller Analysen ergeben.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Insekten sind wechselwarm¹ und stark von den Außentemperaturen abhängig. An warmen, sonnigen Tagen fliegen adulte (ausgewachsene) Libellen, Köcherfliegen oder Eintagsfliegen aktiv umher, während sie bei Kälte oder Regen kaum zu beobachten sind. Dauerhaft feuchte oder trockene Witterungsperioden wirken sich zudem auf den aquatischen Lebensraum aus: Ein Teich, der durch Trockenheit schrumpft, verliert Arten, die sauerstoffreiches Wasser brauchen. Umgekehrt profitieren zum Beispiel Rückenschwimmer von warmen, nährstoffreichen Bedingungen.

¹Wechselwarm bedeutet, dass Tiere ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren können, sondern diese von der Umgebungstemperatur abhängt.

Frage 3: Kann man aus den gesammelten Daten eine ökologische Sukzession2 erkennen?

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Ja, und genau das macht solche Teiche spannend: Anfangs erscheinen „Pionierarten" wie Stechmücken (Gelsen) oder Zuckmücken, die ihre Eier überall ablegen können. Deren Larven haben wenig spezifische Ansprüche an den aquatischen Lebensraum und können mit verschiedenen Umweltbedingungen umgehen. Mit fortschreitender Zeit kommen Libellenlarven, Käfer oder Eintagsfliegenlarven dazu. Manche dieser Organismen ernähren sich von Algen und Biofilm3, andere wie Libellenlarven leben räuberisch und ernähren sich zum Beispiel von den genannten Stech- oder Zuckmückenlarven. Dieser zeitliche Ablauf vom Pionierstadium (der frühen Phase, in der erste Arten einen neuen Lebensraum besiedeln) bis zu einer artenreichen Gemeinschaft lässt sich anhand unserer Datensätze gut nachzeichnen.

² Sukzession beschreibt die stufenweise Veränderung einer Lebensgemeinschaft in einem Ökosystem

3 Biofilm ist eine dünne Schicht aus Mikroorganismen wie Bakterien, Algen und Pilzen, die auf Oberflächen im Wasser wächst und als Nahrungsquelle für viele aquatische Organismen dient.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Das hängt stark von Größe, Alter und Umgebung ab. Ein kleiner, neuer Gartenteich beherbergt vielleicht 10–20 Arten, vor allem häufige Pioniere. Ein größerer, mehrere Jahre alter Teich mit Pflanzen und Strukturreichtum kann 80 oder mehr Arten aufweisen.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Wir arbeiten mit verschiedenen Fangmethoden: Kescherproben4 Sichtbeobachtungen, aber auch Fotos von Libellen oder Käfern. Außerdem wiederholen wir die Untersuchungen in verschiedenen Perioden des Jahres, weil nicht alle Arten das ganze Jahr über nachweisbar sind. Durch diese Kombination steigt die Chance, auch unscheinbare oder kleine Arten zu erfassen. Trotz standardisierter Methoden bleibt jede Probennahme bis zu einem gewissen Grad subjektiv, was wir jedoch auch in den Analysen der Daten berücksichtigen – indem der Fokus beispielsweise auf das Arteninventar und weniger auf die einzelnen Individuenzahlen gelegt wird.

4 Kescherproben ist eine Methode, bei der mit einem feinmaschigen Netz (Kescher) Tiere und Pflanzen aus dem Wasser gefangen werden, um sie anschließend zu untersuchen.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Ein einzelner Probenahmetermin zeigt, welche Arten zu diesem Zeitpunkt vorhanden sind und ist somit eine Momentaufnahme. Aber durch häufigere Beobachtungen über mehrere Saisonen und Jahre erkennen wir, ob z. B. bestimmte Libellenarten häufiger werden oder verschwinden. Erst diese Langzeitdaten machen ökologische Trends sichtbar.

Der Nachweis und die Zusammensetzung von Organismen geben jedoch Aufschluss über vergangene sowie aktuelle Umweltfaktoren. Organismen, die auf Umwelteinflüsse mit Veränderungen ihrer Lebensfunktionen beziehungsweise mit ihrem Vorkommen oder Fehlen in einer Biozönose5 reagieren, werden Bioindikatoren genannt. Beispielsweise zeigt eine zweijährige Libellenlarve, dass die Habitatansprüche (also die spezifischen Anforderungen an den Lebensraum, wie Wasserqualität, Vegetation oder Temperatur) der jeweiligen Art für mindestens zwei Jahre erfüllt wurden.

5 Eine Biozönose ist eine Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten, die in einem gemeinsamen Lebensraum (Biotop) zusammenleben und miteinander in Wechselwirkung stehen.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Viele Arten sind durchaus mobil: Das liegt daran, dass viele Insektengruppen – wie zum Beispiel Libellen, Köcherfliegen oder Eintagsfliegen – nur als Larven im Wasser leben und danach ein terrestrisches Stadium (also eine Lebensphase an Land) als adulte, geflügelte Tiere durchlaufen. Libellen fliegen oft mehrere Kilometer weit und finden neue Wasserflächen erstaunlich schnell. Auch Gelsen, Zuckmücken oder Eintagsfliegen besiedeln als geflügelte „erwachsene" Tiere frisch befüllte Teiche, indem sie dort ihre Eier ablegen. Andere Tiere gelangen passiv ins Wasser: Beispielsweise können Schnecken durch Wasservögel verschleppt werden, wenn ihre winzigen Eier am Gefieder oder an Pflanzen kleben.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Die häufigste Libellenart der AmphiBiom Teichinitativen Saison 2024 war Libellula depressa (Plattbauch). Als Pionierart ist sie eine der ersten Libellen am Gewässer und verschwindet bei zu starkem Pflanzenbewuchs wieder. Da die Teiche der Teichprofis meist nur wenig Pflanzenwachstum aufweisen, wird sie dort besonders häufig nachgewiesen. Neben dieser Großlibelle wurden auch Kleinlibellen wie Ischnura elgans (Große Pechlibelle), Ischnura pumilio (Kleine Pechlibelle) und Coenagrion puella (Hufeisen-Azurjungfer) vereinzelt nachgewiesen.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Ja, die Lage ist neben anderen Faktoren entscheidend. Ein wesentlicher Aspekt ist zum Beispiel, ob in unmittelbarer Nähe andere aquatische Lebensräume wie Teiche oder Biotope liegen, von wo aus einer Erstbesiedelung stattfinden kann. Andere Faktoren sind zum Beispiel die Exposition bzw. Beschattung im unmittelbaren Umfeld, welche sich in weiterer Folge auf die Wassertemperatur, auf Nährstoffeintrag beispielsweise durch Falllaub etc. auswirkt.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Typische Bewohner sind:

- Rückenschwimmer (räuberisch, oft häufig)

- Eintagsfliegenlarven (Algenfresser, empfindlich gegenüber schlechter Wasserqualität)

- Wasserkäfer (räuberisch, teils sehr mobil)

- Libellenlarven (Jäger, Larvenstadien von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren)

- Zuckmückenlarven

- Gelsenlarven

Diese Arten gehören zu den „Grundbausteinen" fast jedes Teichs.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Österreich umfasst sehr unterschiedliche Ökoregionen: vom kontinental geprägten Osten bis hin zu den alpinen Hochlagen im Westen. Entsprechend unterscheiden sich auch die Lebensbedingungen: Während alpine Regionen durch extreme Temperaturen, kurze Vegetationsperioden und nährstoffarme Gewässer vor allem von hochspezialisierten Arten besiedelt sind, bietet der pannonische Raum im Osten mit seinem wärmeren, trockeneren Klima Lebensraum für eine Vielzahl wärmeliebender Arten. Libellen wie die Südliche Heidelibelle oder die Kleine Königslibelle sind dort häufig anzutreffen, während sie in den kühleren, feuchteren Regionen Österreichs nur selten vorkommen und deshalb als gefährdet gelten.

Frage 12: Wohin mit gefundenen Wasserinsekten nach dem Leeren des Teiches?

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Wenn man möchte, kann man die Tiere vor dem Ausleeren der Teichschale6 in ein anderes Gewässer umsetzen. Insekten können Sie gerne in einen eigenen Gartenteich oder, falls gestattet, in einen Nachbarsteich umsiedeln. Wichtig ist, vorab sicherzustellen, dass das Gewässer dafür geeignet ist und keine Zustimmung von Dritten erforderlich ist. Bitte setzen Sie Wasserinsekten nicht in öffentliche oder weiter entfernte Teiche oder Bäche um.

Dabei können nicht nur Krankheiten – wie etwa Pilzinfektionen oder Parasiten – übertragen werden, sondern auch andere ökologische Risiken entstehen. Krankheiten sind dabei nur ein mögliches Beispiel; viel gravierender ist oft die Veränderung der Artenzusammensetzung:

Durch das gezielte oder unabsichtliche Umsiedeln können in natürlichen Gewässern Arten eingeführt werden, die dort nicht vorkommen – was das ökologische Gleichgewicht stören und sich nachteilig auf die heimischen Wasserinsekten sowie das gesamte Teichökosystem auswirken kann.

Sollten sich in Ihrer Teichschale unerwünschte Organismen (oder Krankheiten) befinden, würden sich diese in der Regel nur lokal – etwa durch wandernde Amphibien – verbreiten. Aus diesem Grund empfehlen wir, Wasserinsekten ausschließlich in eigene oder direkt benachbarte Teiche umzusetzen. Aufgrund der räumlichen Nähe ist dort meist von einer ähnlichen Artenzusammensetzung auszugehen.

6 Um das natürliche Austrocknen eines von Wechselkröten bevorzugten Laichgewässers nachzuahmen, empfohlen wir den Teichprofis die Teichschale vor dem Winter auszulassen und im Frühjahr neu zu befüllen.

Pia Teufl & Magdalena Mayer: Zuerst wird jede Probe in einer Tabelle registriert und mit den zugehörigen Informationen verknüpft (Teichnummer, Sammelzeitraum, …). Das dient dazu, eine umfassende Metadatenbibliothek zu erstellen, welche im Endeffekt mit den einzelnen Ergebnissen der bestimmten Proben verknüpft wird. Dann sichten wir den Probeninhalt: Pflanzenreste, Schlamm und anderes unbelebtes Material aus den Proben werden mit einer Pinzette von den Tieren getrennt. Danach werden die Organismen in einzelne „Großgruppen" vorsortiert, das heißt, die Tiere werden zum Beispiel in Köcherfliegen, Eintagsfliegen, Libellen etc. unterteilt. Manche Organismen können dann direkt im Labor an der BOKU genauer bestimmt werden, also einer Familie, Gattung oder sogar einer Art zugeordnet werden. Andere Tiere sind schwierig zu bestimmen und werden an entsprechende Expert*innen für die einzelnen Tiergruppen weiter versendet.

Durch die Zusammenarbeit zwischen den Teichprofis und dem Projektteam an der BOKU University können wertvolle Daten über die Insektenwelt in den Teichschalen gesammelt werden. Selbst kleine Lebensräume wie Gartenteiche haben eine wichtige Funktion im ökologischen Gleichgewicht. Jedes Tier, sei es eine Libellenlarve, eine Zuckmückenlarve oder ein Rückenschwimmer, erfüllt eine Rolle im Teich und ist Teil einer Nahrungskette. Teiche bieten somit nicht nur Amphibien, sondern auch vielen Insektenarten einen Lebensraum.

Ich hoffe, dass Ihre Fragen zur Welt der Wasserinsekten beantwortet werden konnten. Die Bestimmung der Arten ist oft eine anspruchsvolle Aufgabe, die Erfahrung und manchmal auch mikroskopische Untersuchungen erfordert. Doch diese Arbeit liefert wichtige Erkenntnisse über die Artenzusammensetzung und die ökologischen Prozesse in unseren Gewässern. Mit jedem Teich und jeder Probe tragen wir dazu bei, diese Lebensräume besser zu verstehen und langfristig zu schützen.

verfasst von Max Unger vom Team AmphiBiom

Ähnliche Beiträge

Kommentare

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.citizen-science.at/