Amphibienrufe unter der Lupe – Ergebnisse aus dem Citizen Science Award 2025

Unser Citizen-Science-Sub-Projekt „AmphiBiom – Amphibien erlauschen und Arten schützen!" war Teil des Citizen Science Awards 2025 (CSA), organisiert vom OeAD. Mit Ende Juli ging der Mitforschungszeitraum zu Ende! Nach dem Einsatz der am CSA teilnehmenden Citizen Scientists (Bürgerforscher*innen) übernahmen wir vom AmphiBiom-Team. Wie angekündigt, möchten Ihnen in diesem Beitrag die spannenden Ergebnisse aus den in der AmphiApp dokumentieren Meldungen vorstellen:

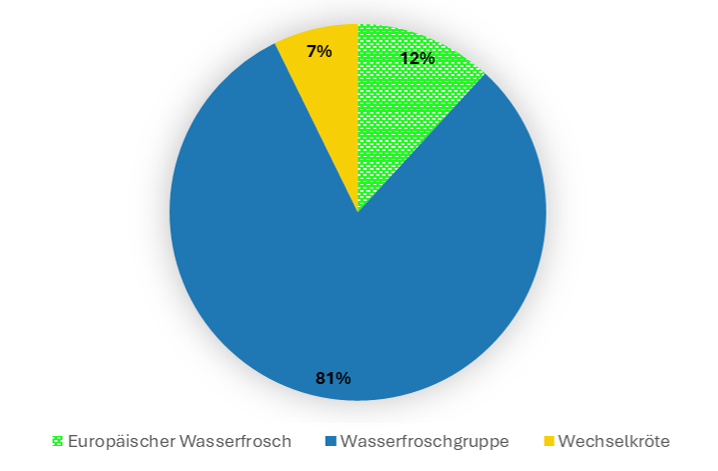

Welche Arten wurden gehört?

Von April bis Juli haben unsere CSA-Teilnehmer*innen Europäische Laubfrösche (Hyla arborea), Arten der Wasserfroschgruppe (Pelophylax spp.) sowie Wechselkröten (Bufotes viridis) akustisch erfasst. Die Wasserfroschgruppe machte mit 81% den Großteil der 110 eingegangenen Rufmeldungen innerhalb des CSAs aus (s. Abb.1). Zur Wasserfroschgruppe zählen der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), Seefrosch (P. ridibundus) und Teichfrosch (P. kl. esculentus). In der AmphiApp fassten wir diese drei Arten unter dem Begriff „Wasserfrösche" für eine leichtere Dateneingabe und Bestätigung der Beobachtungen zusammen. In 12% der Fälle wurden Europäische Laubfrösche gehört, gefolgt vom Trillern der Wechselkröten mit 7%.

Dass vor allem Europ. Laubfrösche, Wasserfrösche und Wechselkröten gemeldet wurden, liegt vermutlich daran, dass ihre Rufe besonders auffällig bzw. leicht Amphibien zuzuordnen sind – auch für Menschen, die sich noch nicht intensiv mit Amphibienrufen beschäftigt haben. Andere Amphibien, wie beispielsweise Braunfrösche (Rana sp.), sind oft schwieriger zu erlauschen, weil ihre Rufe leiser oder weniger markant erscheinen Außerdem ist ihre Paarungszeit meist schon früh im Jahr vorbei. Grasfrösche (Rana temporaria), Moorfrösche (R. arvalis) und Springfrösche (R. dalmatina) rufen vor allem zeitig im Frühjahr – also mitunter noch außerhalb des Mitforschungszeitraumes. Das könnte, zusätzlich zum prinzipiellen Vorkommen der Arten an einem Standort, ein Grund dafür sein, warum diese Arten innerhalb des CSAs nicht gemeldet wurden.

💡 Mehr Informationen zu Österreichs Amphibienarten sind auf www.herpetofauna.at zu finden.

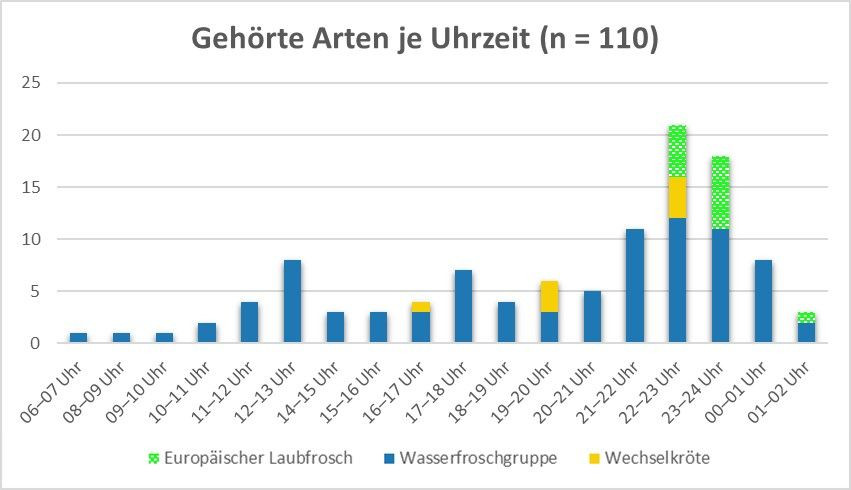

Wann wurden Amphibien gehört und gemeldet?

Unsere eingegangenen Daten geben Einblicke in mögliche Aktivitätszeiten von Amphibien – also Zeiträume, in denen die männlichen Amphibien nach Partnerinnen riefen und akustisch wahrgenommen werden konnten. Dabei ist wichtig zu beachten, dass gemeldete „Aktivität" stark davon abhängt wann, wo und wie häufig unsere CSA-Teilnehmer*innen unterwegs waren.

Viele Meldungen kamen in den Abendstunden (s. Abb.2) – nicht zufällig: da Amphibien vor allem in den späteren Stunden rufen, empfahlen wir, sich ab der Dämmerung auf die akustische Suche zu begeben. Ab etwa 21 Uhr nahm die beobachtete Rufaktivität deutlich zu – und an vielen Gewässern erfüllten Amphibienrufe die nächtliche Geräuschkulisse. Die „Hochphase" lag zwischen 23:00 und 01:00 Uhr: Vor allem Wasserfrösche und Europ. Laubfrösche gaben hier ein beeindruckendes Konzert. Wasserfrösche ließen sich auch tagsüber hören – sie machten kaum eine Pause. Wechselkröten wurde ebenfalls etwas früher gehört, am häufigsten jedoch rund um 22 Uhr.

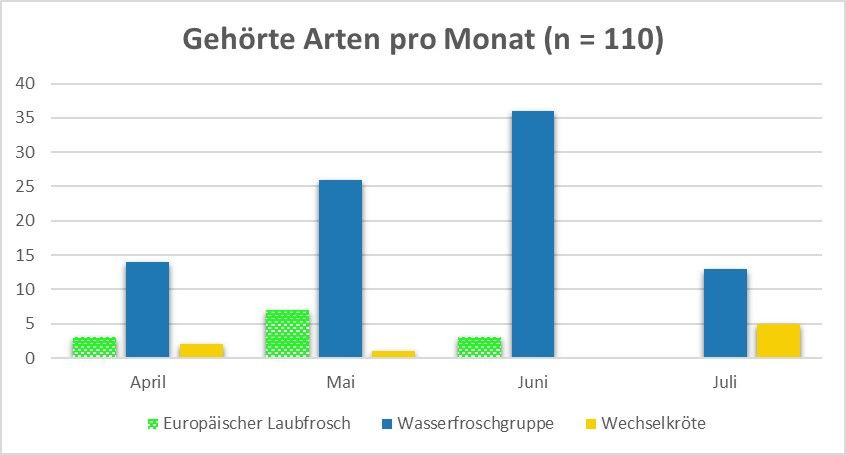

Neben der Tageszeit spielte auch der Verlauf der Saison eine Rolle für die Anzahl der gemeldeten Rufe (s. Abb. 3.) Im April waren die eingegangenen Rufmeldungen noch gering. Im Mai wurden bereits deutlich mehr Meldungen erfasst, wobei insbesondere Europ. Laubfrösche häufiger gemeldet wurden. Der Juni stellte sich als der Monat mit den meisten Meldungen dar– in dieser Phase befanden sich die gemeldeten Amphibienarten noch mitten in ihrer Paarungszeit. Im Juli ging die Rufaktivität zurück. Wasserfrösche, sowie vereinzelt die Wechselkröte waren aber weiterhin zu hören.

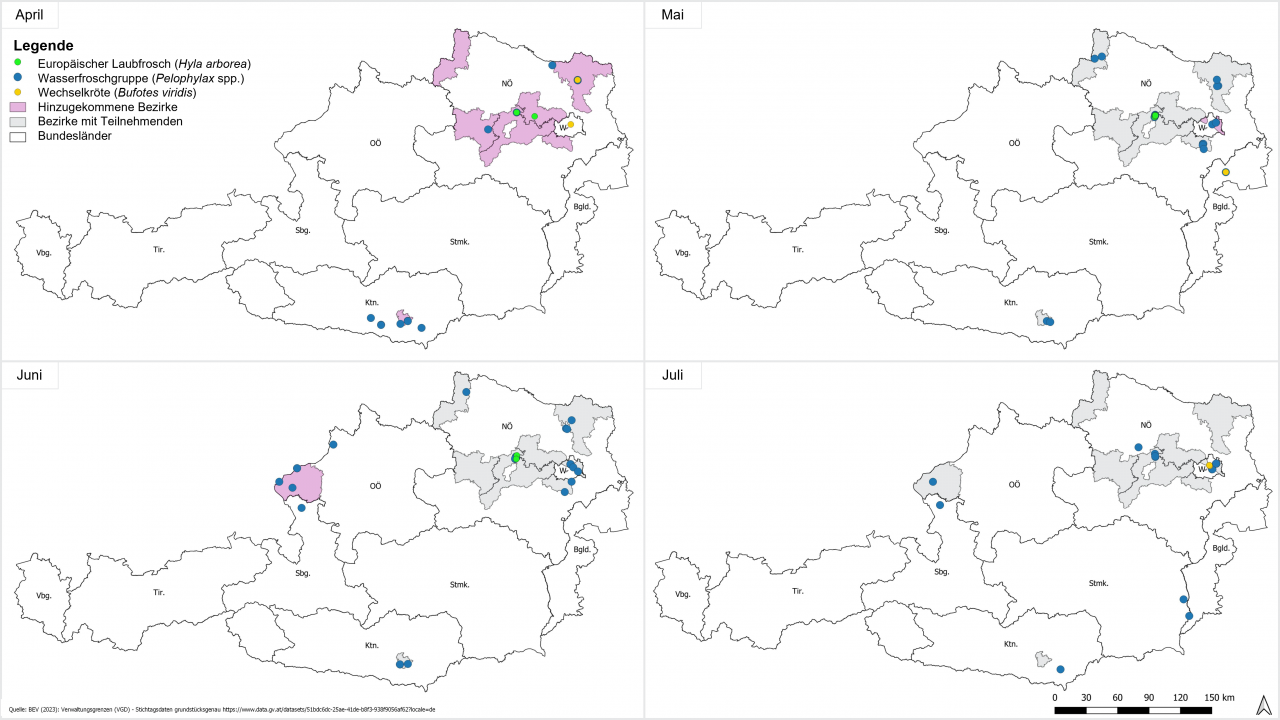

Wo erlauschten unsere CSA-Teilnehmer*innen Amphibien?

Je weiter das Projekt voranschritt, desto mehr CSA-Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Bezirken kamen dazu – besonders im Mai und Juni. In Abb. 4 ist zu sehen wo unsere CSA-Teilnehmer*innen im Laufe der Monate erfolgreich unterwegs waren, um Frösche und Kröten bei ihrem nächtlichen Konzert zu belauschen und melden.

Im April wurden bereits erste Rufe – vor allem von Wasserfröschen und vereinzelt Europ. Laubfröschen – dokumentiert. Der Citizen Science Award befand sich hier noch in der Anfangsphase. Weitere CSA-Teilnehmer*innen stiegen erst im Lauf der nächsten Wochen ein.

Im Mai wurden die gemeldeten Rufe zahlreicher. Besonders Europ. Laubfrösche waren hier häufig zu hören – was zeitlich mit ihrer Paarungszeit zusammenfällt. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der Bezirke mit CSA-Teilnehmer*innen weiter. Die neu dazugekommenen Mitforschenden entdeckten fortan neue Standorte mit Amphibien beziehungsweise dokumentierten Rufe in ihrer Umgebung mittels AmphiApp. Neu hinzugekommene Bezirke (rosa) sind in der Karte farblich hervorgehoben.

Der Juni brachte den Höhepunkt der von CSA-Teilnehmer*innen dokumentierten Amphibienaktivität. Viele Tiere waren mitten in der Paarungszeit. Besonders viele Meldungen kamen von Wasserfröschen, die mit ihren markanten Rufen an zahlreichen Gewässern vertreten waren und deren Paarungszeitweiterhin andauerte.

Im Juli wurde es langsam wieder ruhiger. Die Paarungszeit der Amphibien näherte sich dem Ende, und damit klang auch das nächtliche „Froschkonzert" ab – ein natürlicher Rückgang, der sich in den Meldungen widerspiegelt. Dennoch gelangen selbst Ende Juli noch Meldungen von rufenden Wechselkröten ein – ein schöner Ausklang des CSA-Mitforschungszeitraums.

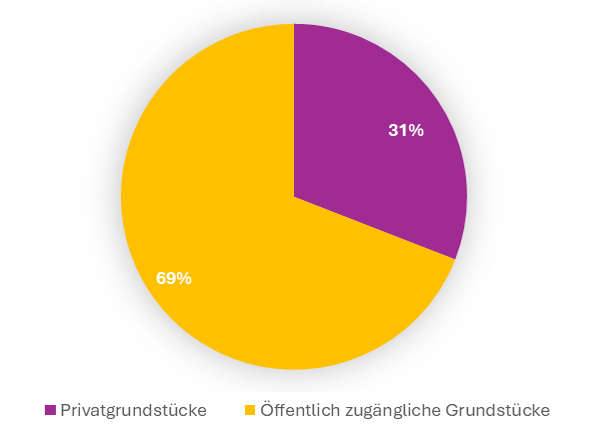

Verteilung der Meldungen im öffentlichen und privaten Raum

Rufmeldungen, bei denen der Gewässertyp „Gartenteich" ausgewählt wurde, gelten als Meldungen auf Privatgrundstücken. Von den insgesamt 110 eingegangenen Meldungen stammen 31 % aus solchen privaten Räumen (siehe Abb. 5, n = 110). Diese Räume sind für Forschende oft schwer zugänglich und daher oftmals nicht dokumentiert. Citizen Science ermöglicht es jedoch, auch solche schwer erreichbaren Orte zu erfassen, da die Teilnehmenden direkt vor Ort sind und dort Beobachtungen machen können. Dadurch gewinnen Forschende wertvolle Daten, die das Gesamtbild zum Amphibienschutz erweitern.

Fazit und Ausblick

„AmphiBiom – Amphibien erlauschen und Arten schützen!" hat gezeigt, wie wertvoll der Beitrag von Citizen Scientists für die Forschung ist. Denn durch die CSA-Teilnehmer*innen haben wir Daten aus vielen verschiedenen und oft schwer zugänglichen Lebensräumen erhalten. Die eingegangenen Rufmeldungen ermöglichen uns, die Verbreitung von Amphibienarten besser zu erfassen und fließen in bioakustische Analysen mit ein. Diese dienen unter anderem dazu, zu untersuchen, ob und in welcher Weise heimische Amphibien ihre Rufe – etwa in Tonhöhe oder Frequenz – an Umgebungsgeräusche anpassen.

Die Gewinner*innen des CSAs wurden von uns bereits ermittelt und werden Anfang des neuen Schuljahres vom OeAD direkt kontaktiert. Der feierliche Abschluss des Citizen Science Awards findet dann am 23. Oktober 2025 beim Young Science Kongress in Linz statt – mit einer Preisverleihung, einem abwechslungsreichen Programm rund um Forschung und Mitmachstationen. Auch unser AmphiBiom-Team wird dort vertreten sein.

Derzeit führen wir eine Umfrage mit allen CSA-Teilnehmer*innen durch. Dabei möchten wir herausfinden, wie das Projekt erlebt wurde und wo wir noch nachbessern können, um zukünftige Projekte noch zugänglicher und einfacher zu gestalten.

Was kann ich tun, um Amphibien in meinem Alltag zu helfen und schützen?

Auch nach Ende des Citizen Science Awards können wir gemeinsam zum Schutz unserer heimischen Amphibien beitragen – und das oft mit ganz einfachen Mitteln:

- Melden statt mitnehmen: Wer einen Frosch, eine Kröte oder Molch entdeckt, sollte die Tiere in Ruhe lassen. Am besten: beobachten, staunen, Fund melden – z. B. über Plattformen wie Herpetopfauna (Österreich forscht) .

- Lebensräume respektieren: Vermeiden Sie es, Laichplätze (Gewässer mit rufenden Amphibien oder Laichballen/-ketten, Tümpel…) zu betreten – jede Störung kann negative Auswirkungen haben. Wer einen Garten besitzt, kann durch die Anlegung eines für Amphibien geeigneten Teichs sogar selbst Lebensräume für diese Tiere schaffen!

- Helfen beim Wanderweg: Im Frühjahr wandern viele Amphibien zu ihren Laichgewässern – und müssen dabei leider oft über Straßen. Wer mithelfen möchte, kann sich bei lokalen Krötenschutzaktionen engagieren und mit der Taschenlampe auf nächtlicher Beobachtungstour Leben retten.

- Wissen weitergeben und Begeisterung für Amphibien teilen: Erzählen Sie anderen von Ihren Beobachtungen – je mehr Menschen Amphibien kennen und schätzen lernen, desto mehr können sich für ihren Schutz engagieren!

An dieser Stelle möchten wir und nochmals bei allen, die teilgenommen, gelauscht und gemeldet haben herzlich bedanken und wünschen weiterhin amphibienreiche Erlebnisse!

Das Team AmphiBiom!

„Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert."

Ähnliche Beiträge

Kommentare

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.citizen-science.at/