Citizen Science und klassische Forschung sind keine Gegensätze

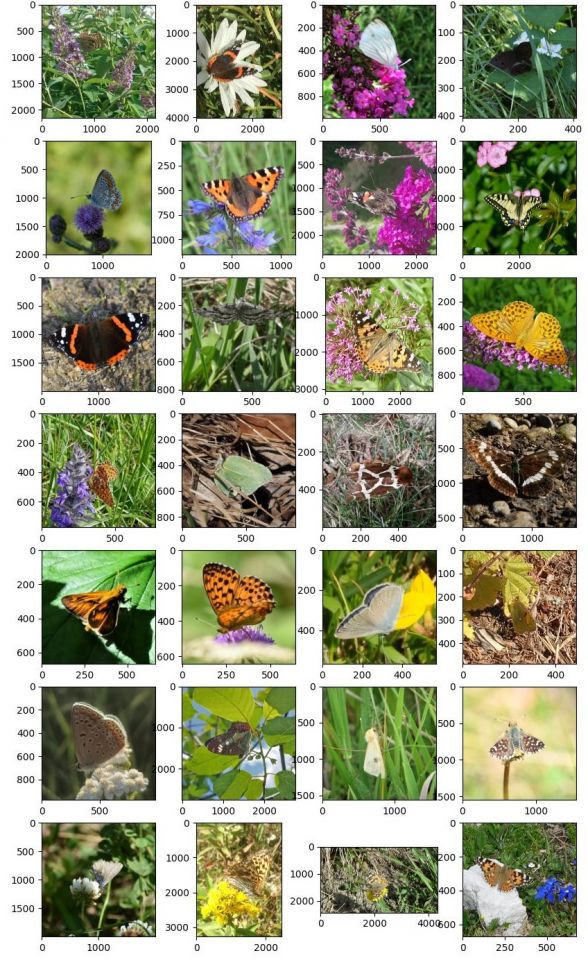

Citizen Science und traditionelle universitäre Forschung werden oft als Gegensätze wahrgenommen und dargestellt. Dabei gibt es in Wirklichkeit viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Schlussendlich unterliegen sowohl Citizen-Science-Projekte als auch klassische professionelle Forschung den gleichen Qualitätskriterien guter wissenschaftlicher Praxis: Objektivität, Korrektheit bzw. Genauigkeit, Transparenz, Überprüfbarkeit, Redlichkeit und Relevanz – um hier nur die wichtigsten zu nennen. Citizen-Science-Projekte und klassische Forschung unterstützen und bereichern sich in der Tat immer häufiger gegenseitig. Dies kann anhand aktueller Forschungsergebnisse aus dem Viel-Falter Monitoring anschaulich dargestellt werden. Basierend auf über 500.000 Schmetterlingsfotos, die von über 25.000 Freiwilligen im Rahmen des niederschwelligen und breit angelegten Citizen-Science-Projektes Schmetterlinge Österreichs gesammelt wurde, wurde vor kurzem ein neuronales Netzwerk auf die Erkennung von Schmetterlingsarten trainiert und die Ergebnisse kritisch evaluiert. Dies erfolgte auf einem der Leistungsfähigsten Computer Europas. Der verwendete Datensatz, Skripte und Modelle wurden nun der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Das automatisierte Bestimmen von Arten mithilfe von Machine-Learning-Modellen (sogenannte ‚Künstliche Intelligenz') ist Anwender:innen von Apps wie iNaturalist, Flora Inkognita und vielen anderen bekannt. Dabei machen sich nur wenige Gedanken darüber, was den die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung und anschließende Anwendung entsprechender Bestimmungstools sind. Auch wie viele Trainingsdaten und Rechnerleistung benötigt werden, um gute Bestimmungsmodelle zu entwickeln, ist vielen nicht bewusst.

Friederike Barkmann, Doktorandin im Viel-Falter Monitoring, hat sich in ihrer zweiten Masterarbeit im Bereich Data Science mit diesen Fragen sowie der kritischen Evaluierung der Bestimmungsgenauigkeit für jede einzelne Art beschäftigt. Hierzu verwendete sie einen sehr großen Datensatz, den Freiwillige im Rahmen des Projektes Schmetterlinge Österreichs der Billa-Stiftung Blühendes Österreich in den letzten zehn Jahren zusammengetragen haben. Mithilfe der über 500.000 Bildern wurde ein neuronales Netzwerk auf die Erkennung von Schmetterlingsarten trainiert. Da das Training solcher Modelle neben vielen Daten auch sehr viel an Rechenleistung benötigt, war der Zugang zu entsprechend leistungsfähigen Computern von großer Bedeutung. Hier leistete der Hochleistungsrechner der Universität Innsbruck, LEO5 zunächst gute Dienste. Da die Modelldurchläufe aber auch auf diesem Supercomputer mehrere Stunden dauerten, wurde das Verfahren zunächst mit Hilfe des Supercomputing-Experten Andreas Lindner von EuroCC Austria durch Parallelisierung optimiert. Das bedeutet, dass mehrere Prozessoren (GPUs) miteinander verbunden werden um eine Rechenaufgabe zu lösen.

Das Projekt EuroCC Austria ermöglichte schließlich den Zugang zum Supercomputer LEONARDO – einem der leistungsfähigsten in ganz Europa, und unterstützte die Umsetzung mit Expertise im Bereich High Performance Computing. So konnten gemeinsam die ersten Modelle trainiert werden, die 97 % aller Bilder korrekt bestimmen konnten. Die hohe Genauigkeit der Bestimmung zeigt, dass solche Modelle gut geeignet sind, um Nutzer*innen von Apps Feedback zu ihren Beobachtungen zu geben. Die Genauigkeit kann zudem erhöht werden, indem Bilder mit unsicherer Bestimmung aussortiert werden. Diese können dann beispielsweise von Expert*innen nachbestimmt werden. Durch ein solches Vorgehen könnte viel Arbeitszeit bei der Nachbestimmung und der Qualitätskontrolle von Citizen-Science-Daten eingespart werden. Gleichzeitig kann eine hohe Datenqualität sichergestellt werden. Auch wurde dokumentiert, dass sich einige Arten leichter bestimmen lassen als andere. Die Familie der Ritterfalter und die Untergruppen Nymphalini mit auffälligen Arten wie dem Kleinen Fuchs und dem Admiral lassen sich beispielsweise besonders gut anhand von Fotos bestimmen. Artgruppen, die selbst für Expert*innen eine Herausforderung darstellen können, wie die Familie der Dickkopffalter und die Gattung Erebia sind auch für das Computermodell schwieriger zu bestimmen. Details dazu können in der Masterarbeit von Friederike Barkmann entnommen werden.

Der verwendete Datensatz mit den Schmetterlingsfotos sowie den Computer-Skripten und Modellen wurden im Rahmen eines wissenschaftlichen Data-Papers veröffentlicht. Der damit ganz im Sinne von Open (Citizen) Science der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Datensatz, ist deutlich größer als die Datensätze, die bisher in ähnlichen Studien verwendete wurden. Er stellt eine wertvolle Ressource für weiterführende Forschung dar und kann unter anderem dazu beitragen Bestimmungs-Algorithmen wie die in iNaturalist verwendeten weiter zu verbessern.

Damit schließt sich der Kreis: Citizen-Science-Initiativen unterstützen und erweitern wissenschaftliche Forschung, die wiederum Methoden und Techniken entwickelt, die die Möglichkeiten von Citizen Science erweitern. Dieses gegenseitige Befruchten ist allerdings nur möglich, wenn die verschiedenen Akteure und Projekte partnerschaftlich kooperieren und gemeinsam Probleme lösen. Und Probleme gibt es angesichts der globalen Biodiversitäts- und Klimakrise genug zu lösen. (Rüdisser & Barkmann)

Kommentare

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.citizen-science.at/