Florian Heigl

Influencer-Kommunikation für die Gesundheit von Jugendlichen

(INCO)

Im Projekt entwickeln Jugendliche mit Forschenden Ideen für Social-Media-Kampagnen zur Gesundheitsförderung. Sie bringen ihre Erfahrungen ein und entwerfen erste Konzepte. Die überzeugendsten Kampagnen werden in experimentellen Studien getestet, evaluiert und mit den Jugendlichen reflektiert.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt hat zum Ziel, gemeinsam mit Jugendlichen neue Ideen für die Gesundheitsförderung über Social Media zu entwickeln. Dabei werden Schülerinnen und Schüler nicht nur befragt, sondern gestalten den Forschungsprozess aktiv mit. In Workshops diskutieren sie, wie Influencer Gesundheitsthemen spannend vermitteln können, und entwerfen eigene Vorschläge für Kampagnen. Die überzeugendsten Ideen werden in wissenschaftlichen Online-Studien getestet, um ihre Wirkung zu prüfen. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Jugendlichen reflektiert und präsentiert. So entsteht ein innovativer Ansatz, der Jugendliche für Gesundheitsförderung sensibilisiert, ihre Perspektiven ernst nimmt und praxisnahe, überprüfte Kommunikationsstrategien hervorbringt, die direkt in Kampagnen genutzt werden können.

Wie kann man mitforschen?

Im Sinne des Citizen-Science-Ansatzes können Jugendliche den gesamten Forschungsprozess aktiv miterleben und mitgestalten: - Mitmachen in Schulklassen: Drei ausgewählte Klassen nehmen an der Kampagnenentwicklung zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen teil. - Ideen einbringen: Jugendliche teilen ihre Erfahrungen, diskutieren relevante Gesundheitsthemen und entwickeln erste Konzepte für Influencer-Kampagnen. - Workshops: In Kreativ- und Design-Thinking-Workshops werden konkrete Social-Media-Kampagnen entworfen. - Wettbewerb & Auswahl: Die besten Ideen werden von den Klassen bewertet und ausgewählt. - Online-Studien: Ausgewählte Kampagnen werden in einem Online-Experiment mit ca. 1.500 Teilnehmenden getestet. - Reflexion: Ergebnisse werden gemeinsam mit den Jugendlichen reflektiert. - Mitwirkung an Ergebnissen: Jugendliche geben Feedback, unterstützen bei der wissenschaftlichen Veröffentlichung und bringen ihre Sichtweisen in die Weiterentwicklung ein.

Registrierung

Die Registrierung ist vom 03.11.2025 bis 03.02.2026 geöffnet. Wir bieten von 03.11.2025 bis 09.01.2026 eine Early-bird-Registrierung an, bei der eine Registrierung zu einem vergünstigten Preis möglich sein wird.

Bitte beachten Sie: Für die Teilnahme an der ÖCSK 2026 ist eine Anmeldung zur Konferenz, sowie die Entrichtung der Registrierungsgebühren erforderlich. Dies gilt für Einreicher*innen aller Formate (inkl. öffentlicher Tag). Mit der Einreichung eines Abstracts für die ÖCSK 2026 erklären Sie sich damit einverstanden, die Anmeldegebühr zu zahlen, sofern Ihr Beitrag angenommen wird.

Preise

Die finalen Registrierungsgebühren stehen derzeit noch nicht fest, da wir noch auf Förderzusagen warten. Bei den unten angegebenen Preisen handelt es sich um Maximalpreise, die im Idealfall noch nach unten korrigiert werden. Auch Ermäßigungen für Studierende und ein limitiertes Kontingent für Citizen Scientists ist derzeit in Planung. Über die Höhe der Studierendenermäßigung sowie das Citizen Scientist-Kontigent wird ebenfalls hier informiert werden.

- Early Bird (bei Registrierung bis 09.01.2026): 160 € (Maximalpreis)

- Registrierung ab 09.01.2026: 190 € (Maximalpreis)

Die Konferenz wird organisiert durch

Die Österreichische Citizen Science Konferenz 2026 steht unter Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung.

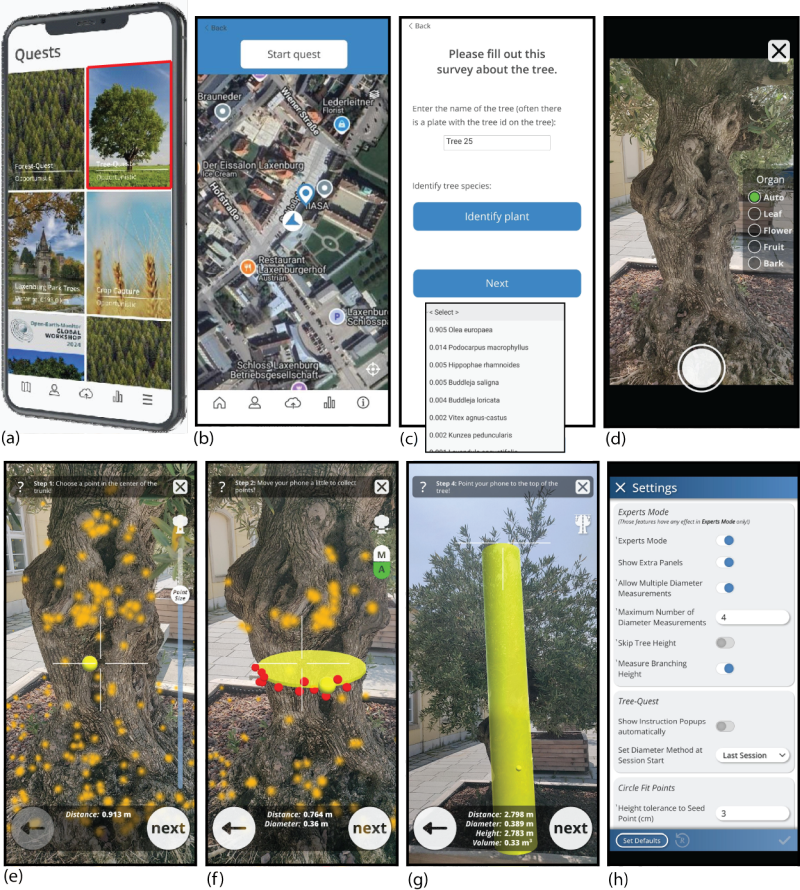

Neues Projekt: Tree-Quest

Ein herzliches Willkommen an das neue Citizen Science Projekt Tree-Quest. Das Tree-Quest-Projekt zielt darauf ab, eine österreichische Citizen Science (CS)-Datenkomponente zu entwickeln, um die In-situ-Datenlücke für eine zuverlässigere Waldkartierung mit Copernicus Satellitendaten zu schließen.

Tree-Quest

Das Tree-Quest-Projekt zielt darauf ab, eine österreichische Citizen Science (CS)-Datenkomponente zu entwickeln, um die In-situ-Datenlücke für eine zuverlässigere Waldkartierung mit Copernicus Satellitendaten zu schließen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Wir laden alle ein, sich an unserer neuen Citizen-Science-Kampagne mit der kostenlosen Geo-Quest-App zu beteiligen. Mit dem Tree-Quest-Modul können Sie nach draußen gehen und die Bäume in Ihrer Nachbarschaft vermessen – und herausfinden, wie viel Kohlenstoff sie speichern! Sie erfahren, wie Bäume zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen und wie viele Bäume nötig sind, um die CO2-Emissionen durch Autofahren und Fliegen auszugleichen. Die gesammelten Daten unterstützen Wissenschaftler außerdem dabei, mithilfe von Satellitenbildern aus dem Weltraum bessere Karten des in Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs zu erstellen.

Wie kann man mitforschen?

So nimmst Du an der Tree Quest CO2-Kampagne teil:

- Lade die Geo-Quest App herunter - Lade Dir die kostenlose App im App Store oder bei Google Play auf dein Smartphone.

- Öffne das Tree-Quest-Modul. Starte die App und wähle die Tree-Quest-Funktion, um mit der Baumvermessung zu beginnen.

- Finde einen Baum in deiner Nähe - Such Dir einen Baum in deiner Nachbarschaft, im Park oder auf einer nahegelegenen Grünfläche aus.

- Vermesse den Baum - Messe mit der App Durchmesser und Höhe des Baumes. Identifiziere nach Möglichkeit die Baumart.

- Sende deine Daten - Gib die Messungen in die App ein und sende sie an Wissenschaftler.

- Wiederhole und erkunde die Kampagne - Vermesse weitere Bäume in Deiner Umgebung, um noch mehr wertvolle Informationen beizutragen.

- Teile deine Wirkung. Erzähle Freunden und Familie von der Kampagne und ermutige sie, mitzumachen!

Neues Projekt: Healthcheckr

Im neuen Projekt HealthCheckR entwickelt das Projektteam gemeinsam mit Bürger*innen ein Werkzeug, um verlässliche Gesundheitsinformationen auf Social Media erkennen zu können. So wollen sie Fehlinformationen entgegenwirken und gute Entscheidungen für die eigene Gesundheit unterstützen.

HealthCheckR

Vertrauenswürdige Gesundheitsinfos auf Social Media erkennen

Im Projekt HealthCheckR entwickeln wir gemeinsam mit Bürger*innen ein Werkzeug, um verlässliche Gesundheitsinformationen auf Social Media erkennen zu können. So wollen wir Fehlinformationen entgegenwirken und gute Entscheidungen für die eigene Gesundheit unterstützen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit Bürger*innen ein einfach verständliches und geprüftes Werkzeug zu entwickeln, mit dem man erkennen kann, ob Gesundheitsinformationen auf Social Media verlässlich sind.

Wie kann man mitforschen?

Du kannst auf verschiedene Arten bei unserem Projekt mitforschen – wir freuen uns über deine Beteiligung!

- Mitreden & mitentscheiden: Du kannst als Citizen Scientist dabei helfen, unser Tool mitzugestalten. Zum Beispiel, indem du:

- an Workshops oder Umfragen teilnimmst,

- deine Meinung zu Entwürfen gibst,

- uns sagst, wie verständlich und nützlich das Tool für dich ist.

- Testen

- Wir werden Prototypen des Tools entwickeln. Du kannst sie ausprobieren und uns Rückmeldung geben: Was funktioniert gut? Was ist unklar? Was fehlt?

- Verbreiten

- Wenn du möchtest, kannst du uns auch dabei unterstützen, das fertige Tool bekannt zu machen – zum Beispiel über deine Social-Media-Kanäle oder im Gespräch mit Freund*innen.

So wirst du Teil des Projekts

Alle Infos zur Teilnahme, Termine und Kontaktmöglichkeiten findest du bald auf unserer Projektwebseite und über unsere Social-Media-Kanäle. Oder du meldest dich direkt bei uns per E-Mail.

Die wichtigsten Rollen und Aufgaben sind:

Citizen Scientists als Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe (PSG):

Hier teilen sie ihre Erfahrungen als Social-Media-Nutzer*innen. Gemeinsam mit Expert*innen treffen sie wichtige Entscheidungen im Projekt. Zum Beispiel:

- den Namen des Projekts und das Logo auswählen,

- den Ablauf des Co-Forschungsworkshops mitgestalten,

- über die Ergebnisse der Literatur-Recherche sprechen,

- helfen, neue Citizen Scientists zu finden,

- mitentscheiden, wie das Tool aussehen soll,

- bei der Strategie zur Bekanntmachung des Projekts mitarbeiten,

- helfen, die Ergebnisse zu verbreiten – und mehr.

Citizen Scientists als Co-Forschende:

Sie helfen uns dabei, Forschungsergebnisse aus anderen Studien besser zu verstehen – besonders aus der Sicht von Menschen, die im Alltag Social Media nutzen, um Gesundheitsinfos zu finden. Sie prüfen, welche Erkenntnisse in Österreich wirklich wichtig sind. Außerdem helfen sie mit, einfache und verständliche Formulierungen für die Bewertungskriterien zu finden.

Citizen Scientists als Co-Designer:innen:

Das wichtigste Ergebnis des Projekts ist ein Tool, mit dem man die Zuverlässigkeit von Gesundheitsinfos auf Social Media einschätzen kann. Dieses Tool wird gemeinsam mit Citizen Scientists in Co-Designworkshops entwickelt.

Außerdem helfen sie mit, das Tool bekannt zu machen: zum Beispiel über Social Media oder bei Veranstaltungen. So soll das Projekt möglichst viele Menschen erreichen.

Auch innerhalb des wissenschaftlichen Teams gibt es unterschiedliche Rollen, z. B. für Projektmanagement, Mitarbeit bei der Literaturrecherche, Moderation der Workshops, oder Organisation der Kommunikation mit Beteiligten und Öffentlichkeit.

Treffpunkt Bibliothek

Servicestelle des Landes Niederösterreich

Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek des Landes Niederösterreich hat die zentrale Aufgabe, öffentliche Bibliothekar:innen sowie ihre wertvolle Arbeit in den rund 260 niederösterreichischen Bibliotheken zu unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Beratungsleistungen und der Entwicklung von Angeboten und Strategien, um den aktuellen Paradigmenwechsel im Bibliotheksbereich aktiv mitzugestalten.

Öffentliche Bibliotheken erweitern zunehmend ihre traditionelle Rolle, die weit über das bloße Bereitstellen von Büchern und Kulturgütern hinausgeht. Sie entwickeln sich zu modernen, bürgernahen Lernzentren und bilden wichtige Ankerpunkte in den lokalen Gemeinschaften.

Damit fördern sie nicht nur das lebenslange Lernen als kontinuierlichen Prozess der persönlichen Weiterentwicklung, sondern leisten einen entscheidenden Beitrag zur sozialen Inklusion.

Öffentliche Bibliotheken integrieren daher auch verstärkt Citizen Science. Sie ermöglichen Bürger:innen die aktive Beteiligung an wissenschaftlichen Forschungsprozessen – sei es durch spezifische Bestände, die Bereitstellung von Räumen oder Austauschformaten. So fördern sie Wissensgenerierung und stärken die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Bisphenol A in der Umwelt

Das Projekt "Bisphenol A in der Umwelt" untersucht die mögliche Verbreitung von Bisphenol A (BPA) in unserer Umwelt. Dafür werden von Citizen Scientist Proben (Boden, Schlamm, Wasser etc) gesammelt, an unser Labor geschickt und dort die BPA Konzentration in den Proben bestimmt.

Was sind die Ziele des Projektes?

Alle Arten von Proben, die möglicherweise BPA enthalten, werden an unser Labor geschickt und die BPA-Konzentrationen bestimmt. Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, eine Karte der verschiedenen Probenahmestellen mit den jeweiligen BPA-Konzentrationen zu erstellen. Detaillierte Daten zur BPA-Konzentration jeder einzelnen Probe werden den Citizen Scientist zur Verfügung gestellt.

Wie kann man mitforschen?

Bitte senden Sie uns jede Art von Proben (Boden, Sediment, Wasser etc). Einen Probenahme-Kit können Sie kostenlos auf unserer Projektseite anfordern. Dort finden Sie ein Anleitung zur Probenahme. Wir untersuchen die Probe auf mögliche BPA Konzentrationen und Sie erhalten das Ergebnis per Mail. Sie helfen uns eine Karte zu erstellen, in der BPA Konzentrationen dargestellt werden.

Diskriminierung - Gemeinsam - Erforschen

Diskriminierung ist sowohl im Alltag als auch in der Forschung oft schwer zu fassen. Durch die Einbeziehung von Citizen Scientists zielt unser Projekt darauf ab, Wissen über Diskriminierung zu erweitern.

Was sind die Ziele des Projektes?

Rassistische Diskriminierung und Stigmatisierung sind sowohl im Alltag als auch in der Forschung oft schwer zu fassen, da sie oft hinter Naturalisierungen versteckt oder mit unterschiedlichen Begründungen gerechtfertigt erscheinen. Durch die Einbeziehung von Menschen mit unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungshorizonten in den Analyseprozess zielt das Citizen Science Projekt darauf ab, das soziologische Verständnis von rassistischer Ausgrenzung zu vertiefen, indem es die Perspektiven und Interpretationen von Citizen Scientists einbezieht und so die Interpretationen der akademischen Forscherinnen erweitert.

Wie kann man mitforschen?

Zu Beginn des Projektes werden in einem Workshop Grundkenntnisse in qualitativ-sozialwissenschaftlicher Datenanalyse vermittelt. In mehreren Interpretationsworkshops arbeiten die Teilnehmer:innen dann in Kleingruppen gemeinsam an Interviewdaten aus einem aktuellen Forschungsprojekt zu Diskriminierung am Arbeitsmarkt (mehr Info dazu unter demico.univie.ac.at). Sie analysieren und diskutieren ihre Interpretationen und halten wichtige Punkte der Sitzung am Ende schriftlich fest. In Folge besteht auch die Möglichkeit bei der Veröffentlichung und Präsentation von Ergebnissen mitzumachen. Für die Teilnahme ist KEINE Vorerfahrung erforderlich, im Gegenteil: Beteiligt sind (volljährige) Personen OHNE sozialwissenschaftliche Ausbildung. Einziges Kriterium für die Teilnahme ist Interesse für Forschung zum Thema Diskriminierung.

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/anreise-unterkunft/author/934-florianheigl#sigProId42b227e4a7

Austrian Science Fund (FWF): 10.55776/TCS150

COwWEL

‘One Welfare’ und Vulnerabilität in der Ernährung.

Im Projekt „COwWEL“ werden gemeinsam mit Bürgerforschenden sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen fördernde und hindernde Bedingungen für gesunde und nachhaltige Ernährung in diesen Gruppen unter Berücksichtigung von Einstellungen zu Tieren und deren Wohlergehen untersucht. Ziel ist die Entwicklung von Strategien und Informationsmaterial zur Förderung inklusiver und nachhaltiger Ernährungssysteme.

Was sind die Ziele des Projektes?

- Evaluierung von Bedingungen, die die Etablierung gesunder und nachhaltiger Ernährungspraktiken vulnerabler Gruppen fördern oder behindern

- Untersuchen der Rolle von Konzepten von Mensch-Tier Beziehungen sowie dem Wohlergehen von Menschen und Tieren (One Welfare)

- Erarbeiten von individuellen und politischen Strategien zur Förderung eines gesunden und nachhaltigen Lebenmittelkonsums und Entwicklung von unterstützendem Material

- Beitrag zur Entwicklung von gesünderen, inklusiveren und nachhaltigeren Ernährungssystemen durch Integration in das Hauptprojekt COwLEARNING

Wie kann man mitforschen?

Zielgruppe sind Bürger:innen der drei vulnerablen Gruppen: Syrer:innen oder andere arabischstämmige Menschen, Ukrainer:innen und Österreicher:innen, die in den letzten fünf Jahren Lebensmittel von der Tafel bezogen haben. In einem ersten Workshop werden gemeinsam Hypothesen und Schwerpunkte entwickelt, die die basis für die Entwicklung eines Fragebogens bilden. nachdem dieser erstellt, kontrolliert, und die Citizen Scientists im Befragen trainiert werden, erfolgt die Datenaufnahme (= Befragung von Personen der jeweiligen vulnerablen Gruppe). Nach Datenauswertung durch das Wissenschaftsteam werden in einem zweiten Workshop gemeinsam mit Institutionen individuelle, gesellschaftliche und politische Strategien für nachhaltigen Lebensmittelkonsum in vulnerablen Gruppen entwickelt.