Florian Heigl

COwWEL

‘One Welfare’ und Vulnerabilität in der Ernährung.

Im Projekt „COwWEL“ werden gemeinsam mit Bürgerforschenden sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen fördernde und hindernde Bedingungen für gesunde und nachhaltige Ernährung in diesen Gruppen unter Berücksichtigung von Einstellungen zu Tieren und deren Wohlergehen untersucht. Ziel ist die Entwicklung von Strategien und Informationsmaterial zur Förderung inklusiver und nachhaltiger Ernährungssysteme.

Was sind die Ziele des Projektes?

- Evaluierung von Bedingungen, die die Etablierung gesunder und nachhaltiger Ernährungspraktiken vulnerabler Gruppen fördern oder behindern

- Untersuchen der Rolle von Konzepten von Mensch-Tier Beziehungen sowie dem Wohlergehen von Menschen und Tieren (One Welfare)

- Erarbeiten von individuellen und politischen Strategien zur Förderung eines gesunden und nachhaltigen Lebenmittelkonsums und Entwicklung von unterstützendem Material

- Beitrag zur Entwicklung von gesünderen, inklusiveren und nachhaltigeren Ernährungssystemen durch Integration in das Hauptprojekt COwLEARNING

Wie kann man mitforschen?

Zielgruppe sind Bürger:innen der drei vulnerablen Gruppen: Syrer:innen oder andere arabischstämmige Menschen, Ukrainer:innen und Österreicher:innen, die in den letzten fünf Jahren Lebensmittel von der Tafel bezogen haben. In einem ersten Workshop werden gemeinsam Hypothesen und Schwerpunkte entwickelt, die die basis für die Entwicklung eines Fragebogens bilden. nachdem dieser erstellt, kontrolliert, und die Citizen Scientists im Befragen trainiert werden, erfolgt die Datenaufnahme (= Befragung von Personen der jeweiligen vulnerablen Gruppe). Nach Datenauswertung durch das Wissenschaftsteam werden in einem zweiten Workshop gemeinsam mit Institutionen individuelle, gesellschaftliche und politische Strategien für nachhaltigen Lebensmittelkonsum in vulnerablen Gruppen entwickelt.

ACCESS

Smarte Bewegungsanalyse bei Kniearthrose

ACCESS untersucht, wie sich Kniearthrose auf die Bewegung auswirkt – direkt in der Praxis, mit moderner 3D-Bewegungsanalyse. Patient:innen und Physiotherapeut:innen arbeiten gemeinsam mit Forschenden, um neue Erkenntnisse für eine bessere Behandlung zu gewinnen.

Was sind die Ziele des Projektes?

ACCESS untersucht, wie sich Kniearthrose auf das alltägliche Bewegungsverhalten auswirkt. Ziel ist es, Bewegungsmuster von Patient:innen mit innovativer 3D-Bewegungsanalyse zu erfassen – direkt in der physiotherapeutischen Praxis. Gemeinsam mit Physiotherapeut:innen werden dabei Bewegungsdaten sowie Informationen zu Schmerz, Funktion und Lebensqualität gesammelt. So entstehen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sich Arthrose auf die Bewegung auswirkt und wie Therapien gezielter angepasst werden können. Bürger:innen leisten durch ihre Teilnahme einen wertvollen Beitrag zur Forschung und erhalten gleichzeitig Einblicke in moderne Bewegungstechnologie und ihre eigene Gesundheit.

Wie kann man mitforschen?

Mitforschen kann man bei ACCESS entweder als Physiotherapeut:in oder als Patient:in mit Kniearthrose. Physiotherapeut:innen erfassen im Rahmen ihrer Arbeit Bewegungsdaten von Alltagsbewegungen (Gehen, Sit-to-Stand, Stiegensteigen) mit zwei Smartphone-Kameras und dokumentieren funktionelle Tests sowie Gesundheitsangaben. Patient:innen nehmen freiwillig an der 3D-Bewegungsanalyse teil und füllen Fragebögen zu Schmerz, Funktion und Lebensqualität aus. Beide Gruppen erhalten eine verständliche Einführung und werden aktiv in die Forschung eingebunden – praxisnah, anonym und direkt im Therapiealltag.

Amphibien CS Award

Maria Krall vom #citizenscience Projekt AmphiBiom zeigt in einem ausführlichen Blogpost, gespickt mit Fotos, wie aktiv das Projekt im Rahmen des Citizen Science Award 2025 ist.

Young Citizen Science PolliDiversity

Im Projekt PolliDiversity erforschen Schüler:innen Blühflächen und beobachten Bestäuberinsekten wie Wildbienen. Dabei sammeln sie mit digitalen Tools Daten für die Wissenschaft und lernen, wie Biodiversität geschützt und erfahrbar gemacht werden kann.

Was sind die Ziele des Projektes?

Im Projekt PolliDiversity untersuchen Schüler:innen die Entwicklung von Blühflächen mit der ReNatura® BW3 Gumpensteiner Wildblumenmischung, beobachten Wildbienen und andere Bestäuber und sammeln mithilfe digitaler Tools wissenschaftliche Daten. Ziel ist es, junge Menschen für die Bedeutung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren und sie aktiv in die Forschung einzubinden. Begleitet wird das Projekt von einer biologiedidaktischen Studie der Paris Lodron Universität Salzburg, die untersucht, wie sich Wohlbefinden, Emotionen, Umweltbewusstsein, ökologisches Verständnis, Artenkenntnis und Naturverbundenheit der Jugendlichen verändern. In einer Vergleichsgruppe wird zusätzlich der Einfluss von Achtsamkeitsübungen erforscht.

Wie kann man mitforschen?

Interessierte Schulen können sich als Projektpartner anmelden und mit ihren Klassen teilnehmen. Die Schüler:innen legen Blühflächen an, beobachten Bestäuber und dokumentieren ihre Ergebnisse mit digitalen Tools und standardisierten Protokollen. Unterstützt werden sie durch Unterrichtsmaterialien, Erklärvideos und Booklets. Auch interessierte Einzelpersonen können über digitale Pinnwände und Mitforschplattformen Einblicke gewinnen, Erfahrungen teilen und das Projekt ideell unterstützen. Alle wichtigen Informationen zur Teilnahme werden auf der Projektseite und in der Projektbroschüre bereitgestellt.

-

Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche

Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche -

Schüler beim Bestimmen der Pflanzen Schüler beim Bestimmen der Pflanzen

Schüler beim Bestimmen der Pflanzen Schüler beim Bestimmen der Pflanzen -

Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)

Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)

https://www.citizen-science.at/eintauchen/weltweit/author/934-florianheigl?start=10#sigProId5b5de21b2a

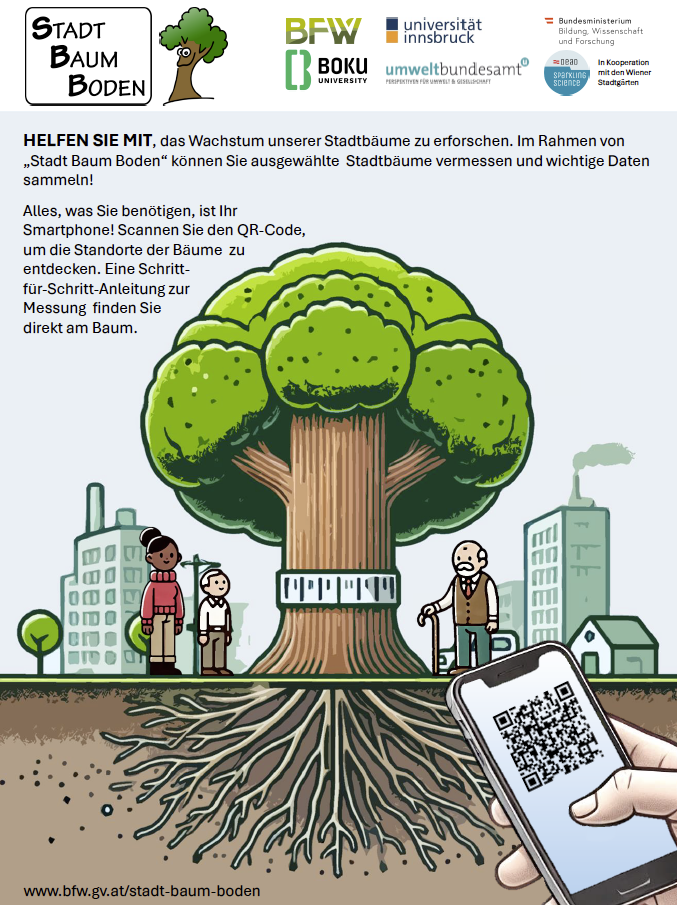

Stadt-Baum-Boden

Im Projekt Stadt-Baum-Boden werden von den Institutionen Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), dem Umweltbundesamt (UBA), der Universität für Bodenkultur (BOKU) und der Universität Innsbruck die Wachstumsbedingungen von Stadtbäume in Wien und Innsbruck untersucht. Citizen Scientists (Schulen und die Öffentlichkeit) übernehmen dabei das Erfassen des Dickenwachstums. Zusätzlich wird der Bodenkohlenstoff in den beiden Städten erhoben.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt hat die Beantwortung von drei Forschungsfragen zum Ziel:

- Quantifizierung der Auswirkung der Standräume von Stadtbäumen auf das Wachstum, das Kohlenstoffspeicher-, Wasserspeicher- und Versickerungsvermögen der Stadtböden.

- Beiträge zur Ermittlung der Kohlenstoffbilanz für die Stadtgebiete von Wien Innsbruck

- Vermittlung der Bedeutung von Stadtbäumen für Mensch und Mikroklima und die dafür notwendigen Funktionen des Bodens an die Gesellschaft.

Wie kann man mitforschen?

Schulen und die Öffentlichkeit sind aufgefordert, das Dickenwachstum an speziell ausgewählen Bäumen möglichst oft und regelmäßig zu erfassen. Dies erfolgt über Ablesung eines Wertes auf einer Skala (Dentrometer), die am Baum angebracht ist. Der Wert wird mittels QR Code in einer Maske am Smartphone eingetragen und abgesendet. Persönliche Daten werden dabei nicht erfasst.

Biodiverciti

Welche Rolle kann man in der Biodiversitäts- und Klimakrise spielen - in der vertrauten Umgebung des eigenen Gartens? Citizen Scientists setzen biodiversitätsfördernde Maßnahmen im Garten, beobachten Tiere und Pflanzen und werden analysiert, wie sich ihre Einstellungen und Verhaltensweisen ändern.

Was sind die Ziele des Projektes?

BIODIVERCITI verfolgt zwei zentrale Forschungsfragen, um die Auswirkungen seiner Intervention auf Citizen Scientists und ihre Gärten zu analysieren: 1. Welche Verbesserungen können bei Indikatorarten erreicht werden? BIODIVERCITI analysiert die Wirksamkeit angepasster Garten- und Anbaupraktiken zur Steigerung der Biodiversität. 2. Wie verändern sich individuelles Klimahandeln und Wirksamkeitsüberzeugungen? Indem sie ihren eigenen Garten umgestalten, können Citizen Scientists ein Gefühl der Kontrolle entwickeln, auch wenn sie sich angesichts der globalen Krisen überfordert fühlen. Im Gegensatz dazu kann das Erleben persönlicher Grenzen beim Erreichen rascher Ökosystemverbesserungen oder das Gefühl, „seinen Teil bereits getan zu haben“, spätere Bemühungen im Klimaschutz untergraben.

Wie kann man mitforschen?

Citizen Scientists können in BIODIVERCITI mitforschen, indem sie...

- biodiversitätsfördernde Maßnahmen in ihrem Garten umsetzen.

- ausgewählte Indikatorarten beobachten und melden.

- sich aktiv mit anderen Citizen Scientists und mit dem Projektteam zu Umsetzung und Beobachtungen austauschen.

- an Seminaren und Netzwerktreffen teilnehmen, zur persönlichen Weiterbildung und zur Diskussion von Projektergebnissen.

- an Befragungen zu Einstellungen und Verhalten teilnehmen.

Vortrag Unterhose

Am 07.05. um 14 Uhr findet der dritte Vortrag des Sommersemesters 2025 unseres Citizen Science Seminares an der BOKU University statt. In diesem geht es um das Projekt "Beweisstück Unterhose". Wir freuen uns sehr Franz Bender von Agroscope im Seminar zu Gast zu haben.

Wenn Sie Interesse an diesem Vortrag haben und Sie gerne online via Zoom mit dabei wären, würden wir Sie bitten, sich über das Anmeldeformular anzumelden.

Octopus Intelligence

Du liebst es zu tauchen oder zu schnorcheln? Dann werde Teil der Meeresforschung! Octopus Intelligence lädt dich ein, freilebende Oktopusse in der Nordadria zu beobachten und deine Sichtungen zu dokumentieren. Jede Sichtung hilft dabei, mehr über diese faszinierenden Tiere und ihren Lebensraum zu erfahren.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Citizen Science Projekt von Octopus Intelligence erforscht Oktopusse in der Nordadria. Das Ziel: herausfinden, wo Oktopusse vorkommen, in welchen Tiefen sie leben, wie groß die Populationen sind und wie sich die Tiere in freier Wildbahn verhalten. Oktopusse gelten als intelligent, anpassungsfähig und beliebt - doch ihr Verhalten und ihre Verbreitung sind kaum erforscht. Das Projekt sammelt Sichtungen von Taucher*innen und Schnorchler*innen, um dieses Wissen zu erweitern. Die gesammelten Daten helfen dabei, Oktopusse und ihre Lebensräume besser zu verstehen - eine wichtige Grundlage für ihren Schutz. Das Projekt sensibilisiert zugleich für den achtsamen Umgang mit der Meeresumwelt und ihren Bewohnern und unterstützt Initiativen wie Meeresschutzgebiete. Die Begegnung mit einem Oktopus ist für viele Unterwasserbegeisterte ein Highlight - und durch dieses Projekt wird sie auch zu einem wertvollen wissenschaftlichen Beitrag.

Wie kann man mitforschen?

Mitmachen ist einfach: Beim Tauchen oder Schnorcheln in der Nordadria einen Oktopus beobachten. Die Sichtung fotografieren oder filmen. Den Fundort möglichst genau dokumentieren, am besten mit GPS-Koordinaten, Kartenmarkierungen oder genauen Beschreibungen. Beobachtungen per E-Mail oder Social Media an das Projektteam senden. Auf der Projektwebsite findest du genaue Anleitungen und Beispiele. Wichtig ist uns ein respektvoller Umgang mit der Meeresumwelt: Bitte vermeide Berührungen, Lichtblitze oder unnötige Störungen. Ziel ist es, das Verhalten der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung so unbeeinflusst wie möglich zu dokumentieren. Rückmeldungen, Fragen oder eigene Ideen sind herzlich willkommen.

Fotos

-

CC BY 4.0 Selina Ernst CC BY 4.0 Selina Ernst

CC BY 4.0 Selina Ernst CC BY 4.0 Selina Ernst -

CC BY 4.0 Daniel Kalysch CC BY 4.0 Daniel Kalysch

CC BY 4.0 Daniel Kalysch CC BY 4.0 Daniel Kalysch -

CC BY 4.0 Selina Ernst CC BY 4.0 Selina Ernst

CC BY 4.0 Selina Ernst CC BY 4.0 Selina Ernst

https://www.citizen-science.at/eintauchen/weltweit/author/934-florianheigl?start=10#sigProId73dd95bc0b

Technisches Museum Wien

Hier ist Technik ein Erlebnis2. Technik und Naturwissenschaften sind treibende Kräfte unserer Gesellschaft. Sie umgeben und bestimmen uns in unserem täglichen Leben. Unser kulturpolitischer Auftrag ist die öffentliche Reflexion von technisch-naturwissenschaftlichen Entwicklungen und ihren zeitgemäßen gesellschaftspolitischen Auswirkungen. Die integrative Verbindung von Originalobjekten mit interaktiven Elementen ist unser Markenzeichen.

Das Arbeitsfeld Citizen Science hat sich das Technische Museum mit dem Sparkling Science Projekt This is (not) Rocket Science! erschlossen. Ein Projekt, in dem intern abteilungsübergreifend gearbeitet wird und extern Beziehungen zu Schulstandorten in der Nachbarschaft des Museums gefestigt wurden.

mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ist eine der weltweit größten und renommiertesten Universitäten der Aufführungskünste Musik, Theater und Film. Sie bildet rund 3.000 Studierende aus 70 Ländern aus und bietet 115 Studienrichtungen und 41 Universitätslehrgänge in 25 Instituten an.

Die wissenschaftliche und künstlerische Forschung findet an einer Reihe von Instituten und Forschungszentren statt und umfasst eine Vielzahl an Disziplinen und Forschungsfeldern in den Geistes-, Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaften, die stets in Wechselwirkung mit der Entwicklung und Erschließung der Künste (EEK) stehen.

Dabei sind die gesellschaftspolitischen Dimensionen von Kunst und Kultur, das Hinterfragen von Machtstrukturen, die identitätsstiftende Wirkung von Musik, Gesundheitsförderung im Bereich der angewandten Forschung beispielsweise zu Musikphysiologie und Musiktherapie Beispiele für Citizen Science, die an der mdw vorangetrieben wird.

Das Potenzial außerakademischen Wissens für die Forschung anerkennend, fördert die mdw innovative, multidirektionale und dialogische Transferaktivitäten in Form von Kooperationen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteur_innen, interdisziplinären Art & Science Projekten und der Einbindung unterschiedlicher Zielgruppen. Citizen Science kommt zum Beispiel in der ethnomusikologischen oder musiksoziologischen Forschung zur Anwendung. Der Fachbereich Musikvermittlung/Community Music stellt einen neuen Schwerpunkt innerhalb der Musikpädagogischen Forschung und Praxis dar, der Studierenden die partizipative Entwicklung innovativer Kunstvermittlungsformate und die kritische Auseinandersetzung mit Musik und Gesellschaft ermöglicht.