Citizen Science Am Heidjöchl

Artenvielfalt gemeinsam erheben und erleben

Auf dem Areal des zukünftigen Stadtteils Am Heidjöchl erhebt die Stadt Wien gemeinsam mit Expert*innen und Bürger*innen über ein ganzes Jahr die Artenvielfalt. Diese Erkenntnisse fließen in die Gestaltung des neuen Stadtteils ein.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das grundsätzliche planerische Ziel des Projekts ist, dass die Artenvielfalt im neuen Stadtteil "Am Heidjöchl" höher sein soll als das heute im Areal der Fall ist. Um das nachzuweisen zu können, wird die heute vorhandene Artenvielfalt gemeinsam mit Bürger*innen und Expert*innen erhoben. Diese Erkenntnisse fließen auch jetzt schon in die Gestaltung des neuen Stadtteils ein, um Grundlagen für möglichst vielfältige Lebensräume zu schaffen. Nach Fertigstellung des neuen Stadtteils sollen wiederum Erhebungen stattfinden und ein Vergleich gezogen werden.

Wie kann man mitforschen?

Im Rahmen so genannter Expeditionen finden geführte Touren ins Bearbeitungsgebiet statt. Die Guides sind Expert*innen der Universität Wien mit unterschiedlichen Schwerpunkten wie z.B. Tagfalter Amphibien und Reptilien, Vögel, Fledertiere etc. 2026 werden von März bis Juni 10 solcher Touren durchgeführt. Die Aufnahmen und die Bestimmung erfolgt über die App iNaturlist. Dort ist ein entsprechendes Sammlungsprojekt angelegt. Zusätzlich bietet die Wiener Stadtteilplanung im Rahmen dieser Touren Informationen über den neuen Stadtteil und den Planungsprozess. Die Planer*innen nehmen ebenfalls an den Expeditionen teil. Alle Informationen finden sich auf der Projekt-Website.

Bildergalerie

-

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner -

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner -

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner

© Stadt Wien/Fürthner © Stadt Wien/Fürthner

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/motto/tag/Landnutzung?start=0#sigProIdc19b7677e3

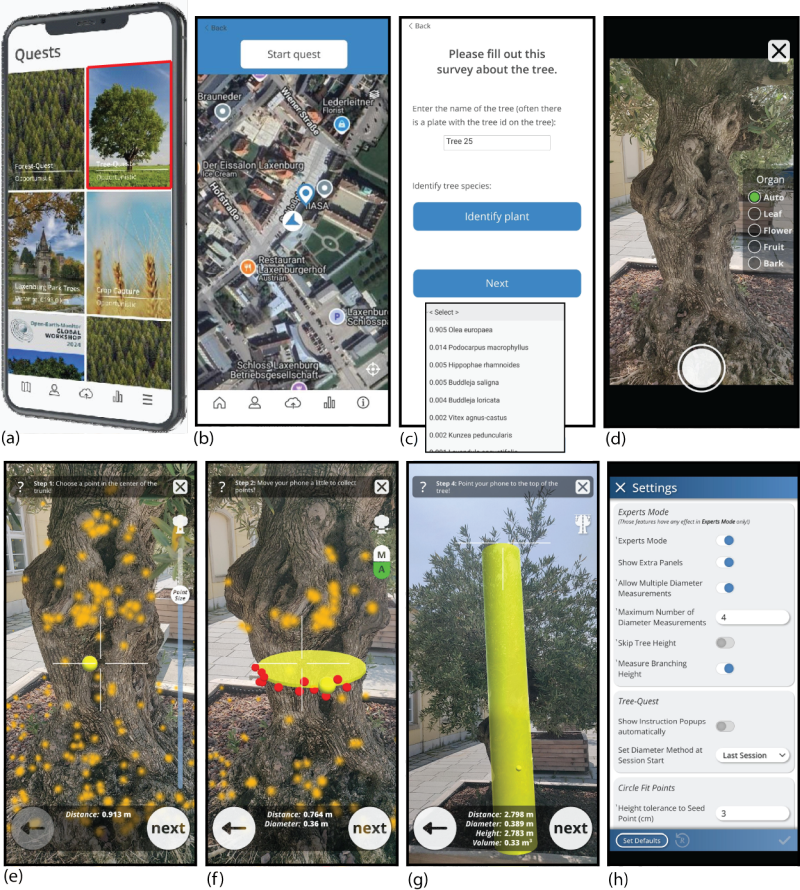

Tree-Quest

Das Tree-Quest-Projekt zielt darauf ab, eine österreichische Citizen Science (CS)-Datenkomponente zu entwickeln, um die In-situ-Datenlücke für eine zuverlässigere Waldkartierung mit Copernicus Satellitendaten zu schließen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Wir laden alle ein, sich an unserer neuen Citizen-Science-Kampagne mit der kostenlosen Geo-Quest-App zu beteiligen. Mit dem Tree-Quest-Modul können Sie nach draußen gehen und die Bäume in Ihrer Nachbarschaft vermessen – und herausfinden, wie viel Kohlenstoff sie speichern! Sie erfahren, wie Bäume zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen und wie viele Bäume nötig sind, um die CO2-Emissionen durch Autofahren und Fliegen auszugleichen. Die gesammelten Daten unterstützen Wissenschaftler außerdem dabei, mithilfe von Satellitenbildern aus dem Weltraum bessere Karten des in Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs zu erstellen.

Wie kann man mitforschen?

So nimmst Du an der Tree Quest CO2-Kampagne teil:

- Lade die Geo-Quest App herunter - Lade Dir die kostenlose App im App Store oder bei Google Play auf dein Smartphone.

- Öffne das Tree-Quest-Modul. Starte die App und wähle die Tree-Quest-Funktion, um mit der Baumvermessung zu beginnen.

- Finde einen Baum in deiner Nähe - Such Dir einen Baum in deiner Nachbarschaft, im Park oder auf einer nahegelegenen Grünfläche aus.

- Vermesse den Baum - Messe mit der App Durchmesser und Höhe des Baumes. Identifiziere nach Möglichkeit die Baumart.

- Sende deine Daten - Gib die Messungen in die App ein und sende sie an Wissenschaftler.

- Wiederhole und erkunde die Kampagne - Vermesse weitere Bäume in Deiner Umgebung, um noch mehr wertvolle Informationen beizutragen.

- Teile deine Wirkung. Erzähle Freunden und Familie von der Kampagne und ermutige sie, mitzumachen!

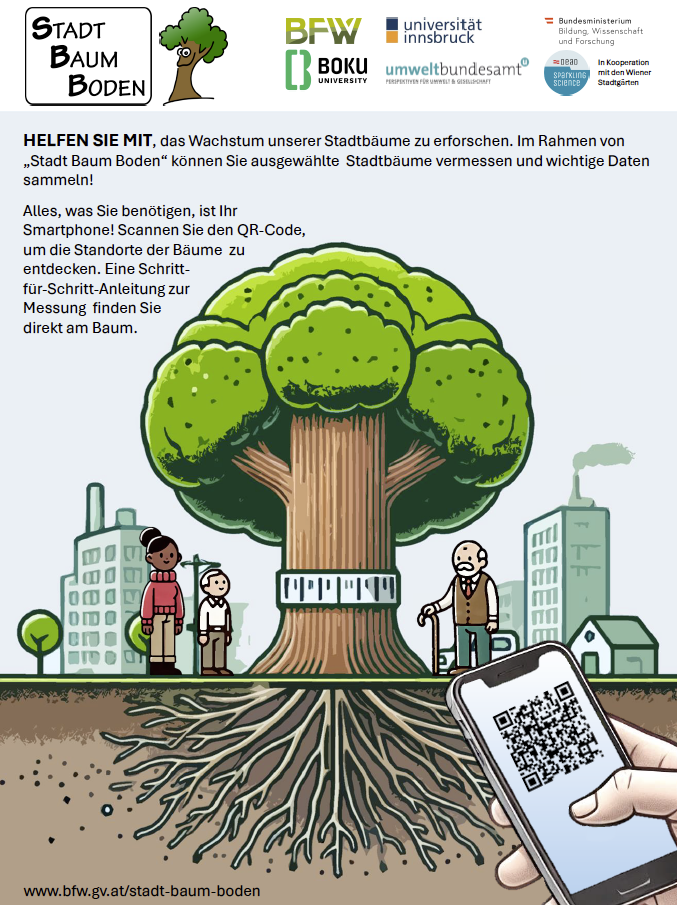

Stadt-Baum-Boden

Im Projekt Stadt-Baum-Boden werden von den Institutionen Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), dem Umweltbundesamt (UBA), der Universität für Bodenkultur (BOKU) und der Universität Innsbruck die Wachstumsbedingungen von Stadtbäume in Wien und Innsbruck untersucht. Citizen Scientists (Schulen und die Öffentlichkeit) übernehmen dabei das Erfassen des Dickenwachstums. Zusätzlich wird der Bodenkohlenstoff in den beiden Städten erhoben.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt hat die Beantwortung von drei Forschungsfragen zum Ziel:

- Quantifizierung der Auswirkung der Standräume von Stadtbäumen auf das Wachstum, das Kohlenstoffspeicher-, Wasserspeicher- und Versickerungsvermögen der Stadtböden.

- Beiträge zur Ermittlung der Kohlenstoffbilanz für die Stadtgebiete von Wien Innsbruck

- Vermittlung der Bedeutung von Stadtbäumen für Mensch und Mikroklima und die dafür notwendigen Funktionen des Bodens an die Gesellschaft.

Wie kann man mitforschen?

Schulen und die Öffentlichkeit sind aufgefordert, das Dickenwachstum an speziell ausgewählen Bäumen möglichst oft und regelmäßig zu erfassen. Dies erfolgt über Ablesung eines Wertes auf einer Skala (Dentrometer), die am Baum angebracht ist. Der Wert wird mittels QR Code in einer Maske am Smartphone eingetragen und abgesendet. Persönliche Daten werden dabei nicht erfasst.

Biodiverciti

Welche Rolle kann man in der Biodiversitäts- und Klimakrise spielen - in der vertrauten Umgebung des eigenen Gartens? Citizen Scientists setzen biodiversitätsfördernde Maßnahmen im Garten, beobachten Tiere und Pflanzen und werden analysiert, wie sich ihre Einstellungen und Verhaltensweisen ändern.

Was sind die Ziele des Projektes?

BIODIVERCITI verfolgt zwei zentrale Forschungsfragen, um die Auswirkungen seiner Intervention auf Citizen Scientists und ihre Gärten zu analysieren: 1. Welche Verbesserungen können bei Indikatorarten erreicht werden? BIODIVERCITI analysiert die Wirksamkeit angepasster Garten- und Anbaupraktiken zur Steigerung der Biodiversität. 2. Wie verändern sich individuelles Klimahandeln und Wirksamkeitsüberzeugungen? Indem sie ihren eigenen Garten umgestalten, können Citizen Scientists ein Gefühl der Kontrolle entwickeln, auch wenn sie sich angesichts der globalen Krisen überfordert fühlen. Im Gegensatz dazu kann das Erleben persönlicher Grenzen beim Erreichen rascher Ökosystemverbesserungen oder das Gefühl, „seinen Teil bereits getan zu haben“, spätere Bemühungen im Klimaschutz untergraben.

Wie kann man mitforschen?

Citizen Scientists können in BIODIVERCITI mitforschen, indem sie...

- biodiversitätsfördernde Maßnahmen in ihrem Garten umsetzen.

- ausgewählte Indikatorarten beobachten und melden.

- sich aktiv mit anderen Citizen Scientists und mit dem Projektteam zu Umsetzung und Beobachtungen austauschen.

- an Seminaren und Netzwerktreffen teilnehmen, zur persönlichen Weiterbildung und zur Diskussion von Projektergebnissen.

- an Befragungen zu Einstellungen und Verhalten teilnehmen.

SoilBlitz

Ein Schnappschuss der Bodengesundheit

Mit dem SoilBlitz führen Citizen Scientists eigenständig Tests zur Bestimmung der lokalen Bodengesundheit durch, sammeln wichtige Daten und bekommen ein Bewusstsein für die Bedeutung gesunder Böden.

Was sind die Ziele des Projekts?

Bei einem sogenannten „SoilBlitz“ werden fünf unkomplizierte und schnelle Tests zur Bestimmung von Bodenindikatoren wie Bodentextur, Bodenfarbe, Wasserinfiltrationsrate, Regenwurmaufkommen und Vegetationsbedeckung selbstständig durchgeführt. Die Messergebnisse zu diesen Indikatoren werden über eine App auf der „Soil Health Watch“- Plattform dokumentiert und anschließend ausgewertet. Die gesammelten Daten werden im EU-Projekt BENCHMARKS verwendet, um einen Einblick in die Bodengesundheit verschiedener Länder zu gewinnen und zeit- sowie kosteneffiziente Methoden zur Messung von Bodenindikatoren zu testen und zu optimieren. Auf Grundlage der Ergebnisse wird ein Abschlussbericht erstellt, der allen Teilnehmenden zugesandt wird.

Wie kann man mitforschen?

Im Rahmen des Citizen Science Award 2025 haben Schulklassen (Schüler:innen ab 10 Jahren) die Möglichkeit, an einem spannenden Projekt zur Messung von fünf Bodenindikatoren teilzunehmen. Die Messungen, die zwischen 40 und 60 Minuten dauern, können problemlos an einem halbtägigen Schultag durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden im Online-Testprotokoll über eine App (oder optional nachträglich über einen PC) in die „Soil Health Watch“-Plattform eingetragen. Die drei Schulklassen mit den meisten Einträgen in die „Soil Health Watch“-Plattform können Preise gewinnen: 1000€ für den 1. Platz, 750€ für den 2. Platz und 500€ für den 3. Platz. Alle Einträge, die im Teilnahmezeitraum vom 1. April bis 5. Juli 2025 von Schulkassen eingereicht werden, werden automatisch gewertet. Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular auf der Website.

Bildergalerie

-

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann -

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

© AGES/Lehmann © AGES/Lehmann

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/motto/tag/Landnutzung?start=0#sigProId89858b7c4c

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Schmetterlings-Monitoring Österreich

Viele Menschen in Österreich haben das Gefühl, dass die bunten Falter immer weniger werden. Das zeigt leider auch der europäische Grünland-Schmetterlingsindex (Grassland Butterfly Index), der von Butterfly Conservation Europe aus europaweiten Datensätzen zusammengestellt wird. Seit 1990 sind typische Grünland-Falter um 36% zurückgegangen.

Da die Anzahl von Tagfaltern jedes Jahr natürlichen Schwankungen unterliegt, kann nur über eine langjährige standardisierte Beobachtung (= Monitoring) eine Zu- oder Abnahme festgestellt werden. Um das zu ermöglichen, wurde in Österreich die Initiative „Österreichische Gesellschaft für Schmetterlingsschutz“ (auch Austrian Butterfly Conservation, ABC) ins Leben gerufen.

Wo wird gezählt?

Kurz gesagt: überall wo es Sie interessiert. Sie können z.B. im eigenen Garten oder entlang eines öffentlichen Spazierweges zählen. Wichtig ist dabei, dass Sie nur solche Falter zählen, welche 5 Meter vor Ihnen oder 2,5 Meter rechts und links von Ihnen fliegen. Ist die zu beobachtende Fläche groß genug, um mindestens 50 Meter in eine Richtung zu gehen, können Sie sogar den internationalen Gold-Standard einer „Transekt Begehung" durchführen.

Besonders freuen wir uns dieses Jahr über Beobachtungen in Gemeinden über 10.000 Einwohnern!

Wann wird gezählt?

Die meiste Anzahl an Arten und Faltern sollten im Juli und August zu beobachten sein. Falls Sie Spaß am Zählen finden, freuen wir uns besonders über weitere Beobachtungen in ein bis zwei Wochenabständen. Wird eine Falterart nämlich am selben Standort dreimal im Jahr beobachtet, können die Daten bereits für die Berechnung des Tagfalter-Grünland-Indikators verwendet werden!

Mitmachen in vier Schritten

- Anmelden auf „Austrian BMS“

- App „Butterfly Count“ installieren (für iOS und Android erhältlich)

- Sich mit Tagfalterarten vertraut machen (Bestimmungshilfen und Tipps unter: Links & Downloads | Austrian Butterfly Conservation )

- Bei schönem Wetter 15-Minuten im Garten oder an einem anderen Ort Tagfalter beobachten und direkt in die App eingeben (Deutscher oder Wissenschaftlicher Name)

Und keine Sorge, falls Sie eine Art nicht kennen, gibt es auch die Option, die Familie “Weißling” oder “Bläuling” einzugeben. Je öfter Sie unterwegs sind, desto vertrauter werden Sie mit Ihren Faltern werden und mit Sicherheit auch noch auf die eine oder andere Überraschung in der Insektenwelt stoßen.

Oft ist für die eindeutige Bestimmung ein Fang der Tiere erforderlich, dies wird in den Bundesländern naturschutzrechtlich unterschiedlich geregelt. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an uns.

Wir, von ABC, freuen uns, wenn auch Sie Teil des Tagfaltermonitorings werden möchten und wünschen viel Spaß beim Beobachten und Zählen! Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne eine Email oder besuchen Sie uns auf unserer Website.

-

Tagfalter-Bestimmungsfolder Tagfalter-Bestimmungsfolder

Tagfalter-Bestimmungsfolder Tagfalter-Bestimmungsfolder -

Dokumentation im Feld Dokumentation im Feld

Dokumentation im Feld Dokumentation im Feld -

Bestimmungsworkshop Bestimmungsworkshop

Bestimmungsworkshop Bestimmungsworkshop -

App zur Datenaufnahme App zur Datenaufnahme

App zur Datenaufnahme App zur Datenaufnahme -

Exkursion Exkursion

Exkursion Exkursion -

Hauhechel-Bläuling (Die Unterseite ist wichtig für die Bestimmung) Hauhechel-Bläuling (Die Unterseite ist wichtig für die Bestimmung)

Hauhechel-Bläuling (Die Unterseite ist wichtig für die Bestimmung) Hauhechel-Bläuling (Die Unterseite ist wichtig für die Bestimmung)

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/motto/tag/Landnutzung?start=0#sigProIdeb1e0c0615

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

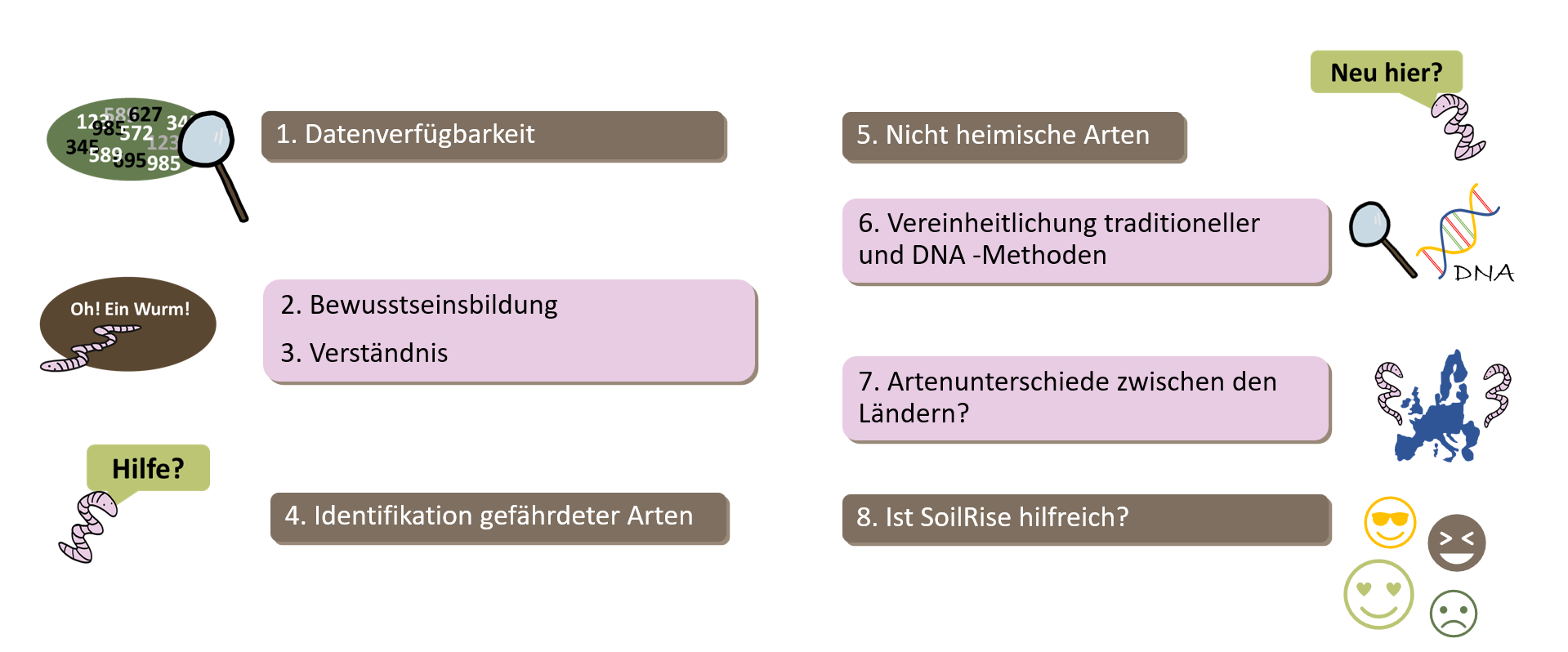

SoilRise

Erforschung der Artenvielfalt von Regenwürmern in Europa

SoilRise ist ein Projekt zur Untersuchung der Artenvielfalt von Regenwürmern in Europa. Regenwürmer spielen eine entscheidende Rolle für die Bodenfruchtbarkeit und gelten als wichtige Bodeningenieure. Mit Hilfe von Citizen Science, also interessierten Bürger*innen, sammeln wir Daten über die Verbreitung und Vielfalt von Regenwürmern in Europa.

Doch SoilRise ist mehr als nur wissenschaftliche Forschung. Wir streben den Aufbau eines interaktiven Netzwerks zwischen Wissenschaftler*innen, der Öffentlichkeit und Interessengruppen an, um das Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt des Bodens zu schärfen. Unser Ziel ist es, die vielfältigen Lebensräume unter unseren Füßen zu erforschen, zu schützen und zu erhalten. Durch Ihre Teilnahme an SoilRise tragen Sie aktiv dazu bei, die Gesundheit unserer Böden zu bewahren und einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen.

Ziele

Was bieten wir?

- Aus- und Weiterbildung: SoilRise bietet Schulungen an, in denen Sie die Grundlagen der Bodenökologie und Probennahme erlernen. Zudem gibt es Workshops, die tiefergehendes Wissen über Regenwürmer vermitteln.

- Engagement und Einfluss: Ihre Teilnahme unterstützt unser wissenschaftliches Forschungsprojekt und leistet einen direkten Beitrag zum Umweltschutz. Durch die Probenahme an verschiedenen Orten erweitern Sie das Wissen über die Bodenbiodiversität.

- Gemeinschaft und Vernetzung: Werden Sie Teil des SoilRise Netzwerks, tauschen Sie sich aus und knüpfen Sie Kontakte zu anderen Teilnehmenden und Expert*innen.

- Flexibilität und Eigeninitiative: Gestalten Sie Ihre Teilnahme flexibel. Der Aufwand pro Standort ist überschaubar und ermöglicht eine einfache Integration in Ihren Alltag.

- Spaß und Abenteuer: Entdecken Sie den Boden unter Ihren Füßen, treffen Sie interessante Menschen und erleben Sie die Natur aus einer neuen Perspektive.

Probenahme

Beproben Sie Ihre Fläche mit einem Spaten in den Monaten März bis Mai und/oder September bis November. Die Probenahme dauert etwa 5 Stunden. Tragen Sie die erhobenen Daten in das bereitgestellte Formular ein. Unser Team unterstützt Sie bei jedem Schritt, auch vor Ort, wenn möglich.

Wir stellen Ihnen alle benötigten Unterlagen zur Verfügung, einschließlich einer Anleitung zur Probenahme und der Datenblätter. Unsere Seminare zur Vorbereitung und Vertiefung in die Welt der Regenwürmer sind auch als Webinare verfügbar.

Nach der Probenahme laden wir Sie ein, sich mit anderen Teilnehmer*innen und dem Forschungsteam auszutauschen.

Wer kann mitmachen?

Jede*r ab 14 Jahren kann am Projekt teilnehmen und Regenwürmer suchen (Landwirt*innen, Gärner*innen, landwirtschaftliche Fachschulen und Interessierte ohne eigene Fläche). Dabei gibt es 3 Kategorien:

- Feld (Ackerbau, Weinbau, Gemüsebau),

- Gemüse und Blumenbeete (Hausgarten, Gemeinschaftsgarten, Stadtgarten, Marktgärtnerei)

- Rasen/Wiese, Grünland und Grünflächen (Park, naturbelassene Wiesen, landwirtschaftliches Grünland).

Auf unserer Projektwebsite gelangen Sie zur Anmeldung.

SoilRise ist ein biodiversa+ Projekt in Zusammenarbeit mit Deutschland, Frankreich, Irland, Polen und Österreich.

Mit dem Spaten zu den Daten!

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

DANUBE4all

DANUBE4all ist ein EU-Projekt, dessen wichtigste Aufgabe die Entwicklung eines umfassenden Aktionsplans für die Renaturierung von Flussstrecken im Donaueinzugsgebiet ist. Dazu wird ein kollaborativer Stakeholder-Prozess entwickelt, der aktiv Interessen von Bürger*innen einbezieht. Der Aktionsplan soll zur Verbesserung des ökologischen Status, zu Biodiversität und zur Flusskonnektivität der Donau-Ökosysteme beitragen und unterstütz damit die EU-Mission OCEAN “Mission Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters“.

Die Entwicklung und Umsetzung innovativer "gesellschaftsrelevanter naturbasierter Lösungen“ hat vielfältige positive Auswirkungen. Neben der verbesserten Konnektivität von Flüssen sind etwa auch mögliche Szenarien für Überschwemmungsgebiete zur Verringerung des Hochwasser- und Dürrerisikos und andere sozioökonomisch wirksame Maßnahmen ein wichtiger Fokus. Unter der Prämisse, die Kontinuität von Sedimenten zu verbessern und Lebensräume/Biota positiv zu beeinflussen, werden Renaturierungsprojekte an der Donau gefördert. Diese umfassen u.a. den Donaunationalpark östlich von Wien, einen ungarischen Flussabschnitt und eine Maßnahme am Donaudelta.

Naturbasierte Lösungen müssen in Zusammenarbeit mit der betroffenen Bevölkerung entwickelt und von dieser mitgetragen werden, um nachhaltige Wirksamkeit entfalten zu können. Renaturierungsprozesse entfalten sich vorwiegend langsam und brauchen kontinuierliche Aufmerksamkeit und aktive Unterstützung, um erfolgreich sein zu können. Demnach ist die intensive Einbeziehung von Bürger*innen entlang der Donau eine wichtige Komponente, die Renaturierungen erst ermöglicht. Ein spezielles Arbeitspaket unterstützt die Interaktion mit Bürger*innen durch die Aktivierung von Citizen Science. Citizen Scientists werden insbesondere für die Entwicklung, Implementierung, Evaluierung, sowie Skalierung naturbasierter Lösungen, einer Citizen Science Methoden-Toolbox, und für die Entwicklung von Kommunikationsmaßnahmen einbezogen.

DANUBE4all bedient vor allem folgende Forschungsfelder:

- Kriterien und Indikatorik zum physischen Konnektivitätsstatus als Ausgangspunkt für Renaturierungsoptionen im Donaueinzugsgebiet. Eine Reflexion bestehender Bewertungsmethoden und Initiativen trägt dazu bei.

- Analyse des (ökologischen) Gewässerzustands und der Artenvielfalt mit dem Ziel, das bestehende grenzüberschreitende Biodiversitätsmonitoring mit starkem Bezug zu Renaturierung zu erweitern. Das umfasst langfristige Trends in Verbindung mit Management- und Erhaltungsmaßnahmen, die mit Renaturierung verbunden sind.

- Co-Kreation, Umsetzung und Ergebnismonitoring von im Projekt umgesetzter naturbasierter Lösungen im Donaueinzugsgebiet. Das umfasst:

- 3 Renaturierungsinterventionen (Demonstratoren) unter Beteiligung von Anwohner*innen;

- die Weiternutzung und Replikation von Lösungen in 5 durch eine Ausschreibung eingebundene Regionen (Associated Regions);

- später eine Multiplikation des Ansatzes durch Unterstützung von 10 Renaturierungsmaßnahmen (10 Synergy Sites).

- Umsetzung gesellschaftlich relevanter integrativer Maßnahmen mit Kommunen im Donaueinzugsgebiet. Das umfasst Maßnahmen, die sozialen und wirtschaftlichen Wandel anstoßen, sowie das nachhaltige, integrative und langfristige Management wiederhergestellter Ökosysteme durch Mobilisierung und Engagement der Öffentlichkeit. Dies soll auch durch Citizen Science erreicht werden.

Nase, © Robert Togel (Images courtesy of viadonau)

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Den Quellen auf der Spur

Quell-Lebensräume im Biosphärenpark Großes Walsertal

Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse, zu diesen auch Dürreperioden und folglich Wasserknappheit zählen, wird der Schutz und das Wissen über Quellen im Biosphärenpark Großes Walsertal immer wichtiger. Neben ihrer essenziellen Rolle für die Wasserversorgung sind Quellen oft kleine, aber sehr bedeutende Lebensräume für bedrohte Organismen. Der Druck, vorhandene Quellen zu nutzen und zu erschließen, hat sich durch den Klimawandel stark erhöht. Um das Bewusstsein für diese besonderen Lebensräume zu schärfen und einen Überblick über die vorhandenen Quell-Lebensräume im Tal zu erhalten, startet die KLAR! Biosphärenpark Großes Walsertal in Zusammenarbeit mit der Life Science AG ein Citizen Science Projekt.

Zur Einführung findet am 18. Februar 2025 von 19:00 bis 20:30 Uhr ein Online-Workshop statt. Dabei erhalten die Teilnehmenden spannende Einblicke in die verborgene Welt der Quellen, ihren ökologischen Wert für hochspezialisierte Arten und die Bedeutung bestimmter Organismen als Indikatoren für die Gewässerqualität. Zudem wird aufgezeigt, wie sich der Klimawandel und der steigende Nutzungsdruck auf diese empfindlichen Lebensräume auswirken. Abschließend wird die Methodik der Quellenkartierung vorgestellt und ein typischer Kartierungstag skizziert. Interessierte haben nach dem Workshop die Möglichkeit, sich einen Platz für die Exkursion im Sommer 2025 zu sichern, bei der die Methodik im Feld angewendet wird.

Die Life Science AG hat bereits im Biosphärengebiet Schwarzwald erfolgreich ein Citizen Science Projekt zur Erfassung von Quell-Lebensräumen durchgeführt und wird dieses Projekt nun auf die Begebenheiten im Großen Walsertal übertragen. Das bewährte Kartier- und Bewertungsverfahren erfasst neben der Lage auch Eigenschaften wie Quellgröße, Temperatur, kulturhistorische Bedeutung, Flora und Fauna sowie potenzielle menschliche Einflüsse. Alternativ zur bewährten analogen Erfassung wird auch die Qfield-App angepasst, sodass Spaziergänge im Großen Walsertal zu kleinen Forschungsreisen werden können.

Als Modellregion für nachhaltige Entwicklung trägt der Biosphärenpark eine besondere Verantwortung für den langfristigen Schutz naturnaher Quellen. Wir setzen uns dafür ein, die Bereitstellung von Trinkwasser zu sichern und gleichzeitig den Lebensraum für seltene Arten zu schützen. Dabei ist auch eine möglichst naturverträgliche Nutzung der Quellen für die Versorgung von Mensch und Tier sicherzustellen.

Interessierte bitten wir, sich vorab bei unserem Klar! Manager – Lukas Ellensohn unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anzumelden. Dieser wird Ihnen alle weiteren Details und den Link zum Online-Workshop zukommen lassen.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Invasive Pflanzen im Blick

Verbreitung von invasiven Pflanzen im Karawanken UNESCO Global Geopark

Gemeinsam können wir die Ausbreitung invasiver Arten eingrenzen und die Biodiversität unserer Bergregionen schützen!

Projektbeschreibung

Unser Citizen Science Projekt widmet sich der Verbreitung von invasiven gebietsfremden Pflanzenarten (Invasive Alien Species, IAS) im Geopark Karawanken. Invasive Arten sind Pflanzen oder Tiere, die meist durch menschliches Handeln in Regionen eingeführt werden, in denen sie ursprünglich nicht vorkommen, zum Beispiel durch interkontinentalen Handel. Während die meisten eingeschleppten Arten auf menschliche Unterstützung angewiesen sind, um zu überleben, gibt es eine Minderheit, die sich an die neue Umgebung anpassen und eigenständig überleben kann. Einige dieser Arten entwickeln sehr rasch große Bestände und stellen dadurch erhebliche Gefahren für einheimische Ökosysteme dar.

Einen kurzen Überblick über das Projekt findest Du in diesem Video:

Problemstellung

Invasive gebietsfremde Pflanzen können sich schnell ausbreiten, weil sie große Mengen Samen produzieren, schnell wachsen und in ihrer neuen Umgebung wenige natürliche Feinde haben. Dies ermöglicht ihnen, neue Gebiete rasch zu besiedeln und einheimische Arten zu verdrängen. Sie können auch direkt für den Menschen zur Gefahr werden, etwa durch negative Auswirkungen auf Infrastrukturen oder die menschliche Gesundheit.

Gebirgsregionen sind aktuell weniger stark von invasiven Pflanzen betroffen, aber das Risiko steigt durch den Klimawandel und die menschliche Landnutzung. Die Arten werden oft in tiefere Lagen eingeschleppt und verbreiten sich entlang von Korridoren wie Straßen, Wanderwegen und Fließgewässern in höhere Lagen. Samen und Sporen können an Reifen, Schuhen und Arbeitsgeräten (wie Traktoren) haften bleiben und auf diese Weise verbreitet werden. Absichtlich eingebrachtes Material, wie beispielsweise für den Wegebau, oder Pflanzgut, wie Saatgutmischungen für Straßenränder oder Skipisten, tragen ebenfalls zu ihrer Verbreitung bei.

Mit unserem Projekt möchte der Geopark Karawanken eine Grundlage für die Planung gezielter Maßnahmen zur Eingrenzung der Verbreitung invasiver Pflanzen schaffen.

Beispiele invasiver Pflanzen und ihrer Besonderheiten

-

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) CC-BY 2.0 Andreas Rockenstein (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/) Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) CC-BY 2.0 Andreas Rockenstein (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/)

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) CC-BY 2.0 Andreas Rockenstein (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/) Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) CC-BY 2.0 Andreas Rockenstein (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/at/) -

Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) CC BY-SA 4.0 Dietmar Rabich (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) CC BY-SA 4.0 Dietmar Rabich (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) CC BY-SA 4.0 Dietmar Rabich (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) CC BY-SA 4.0 Dietmar Rabich (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) -

Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) © Urosh Grabner Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) © Urosh Grabner

Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) © Urosh Grabner Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera) © Urosh Grabner -

Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) © Urosh Grabner Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) © Urosh Grabner

Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) © Urosh Grabner Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) © Urosh Grabner

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/motto/tag/Landnutzung?start=0#sigProId75c9df7eb2

Was kann ich tun, um das Projekt zu unterstützen?

Du kannst über die Plattform iNaturalist Standorte von invasiven Pflanzen mit uns teilen und damit einen wertvollen Beitrag leisten, um die einheimische Flora und Fauna im Gebiet des Geopark Karawanken zu schützen.

Um Dir den Start zu erleichtern findest Du hier eine-Schritt-für-Schritt Anleitung für Citizen Scientists:

Teil I: Was ist iNaturalist und wie verwende ich die Plattform?

Für Geopark Schulen und Wanderführer:innen:

Schaffe ein Bewusstsein für invasive Pflanzen im Karawanken-Karavanke UNESCO Global Geopark und unterstütze uns bei der Dokumentation betroffener Standorte: Bei einer Wanderung oder im Rahmen einer Schulexkursion kannst Du gemeinsam mit der Gruppe invasive Pflanzen in iNaturalist dokumentieren und Teilnehmer:innen über deren Probleme und Einflüsse auf heimische Ökosysteme aufklären.

Du kannst selbstverständlich alle verfügbaren Unterlagen (Kurzvideo und Schritt-für-Schritt Anleitung) für Deine Aktion verwenden. Wenn Du weitere Unterstützung für die Durchführung brauchst, melde Dich bei uns(Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).

Willst Du aktiv werden und die Ausbreitung von invasiven Pflanzenarten stoppen?

Wenn Du noch mehr tun willst, dann kannst Du uns helfen die Ausbreitung der Pflanzen zu kontrollieren:

Entferne Neophyten in Deiner Nachbarschaft

Wenn Du in der Nähe wohnst, kannst Du nach Absprache mit dem Grundbesitzer eine Fläche in deiner Nachbarschaft von Neophyten befreien. Je nachdem, um welche Pflanze es sich handelt, gibt es unterschiedliche Methoden für die Entfernung. Das drüsige Springkraut beispielsweise kannst Du ganz einfach samt Wurzel herausziehen. Entferne die Pflanzen VOR der Samenreife an einem trockenen Tag. Die kanadische Goldrute kannst Du bei feuchtem Boden mit der Hand oder mithilfe eines Spatens ausreißen. Große Bestände können durch regelmäßige Mahd VOR der Blütezeit reduziert werden. Pflanzenteile können vor Ort kompostiert werden, Wurzeln, Blüten oder Samen in Säcken abtransportieren und im Restmüll entsorgen, um ein weiteres verbreiten der Pflanze zu verhindern.

Eine Anleitung für die Entfernung diverser invasiver Pflanzen bietet die Praxishilfe Neophyten der Schweizer Agentur für Umwelt & Kommunikation.

Organisiere selbst eine gemeinsame Aktion zur Entfernung von Neophyten im Geopark Karawanken

Du kannst auch eine gemeinsame Aktion organisieren, um die Ausbreitung der Neophyten im Geopark zu kontrollieren – zum Beispiel mit Deiner Schulklasse oder als Wandergruppe. Kläre die Aktion vorher mit dem Grundbesitzer der Fläche ab. Das Team des Geopark Karawanken unterstützt Dich bei der Planung.

Wir freuen uns, wenn Du uns über deine Aktivitäten am laufenden hältst: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Danke für Deine Unterstützung und Deinen wertvollen Beitrag!

ACHTUNG Riesenbärenklau!!!

Was soll ich tun, wenn ich den Riesenbärenklau im Geopark Karawanken entdecke?

- Halte genügend Abstand zur Pflanze.

- Vermeide Hautkontakt und wasche bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort.

- Dokumentiere die Pflanze und ihren Standort (auf iNaturalist).

- Informiere andere Wanderer und markiere den Standort.

- Benachrichtige die Gemeinde und /oder das Team des Geopark Karawanken (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

- Beobachte Deine Haut auf Reaktionen und suche bei Bedarf medizinische Hilfe.

- Bitte den Riesenbärenklau NICHT selbstständig ohne Schutzausrüstung entfernen!!!

Weitere Details zum Projekt:

Projektgebiet

Der Karawanken UNESCO Global Geopark erstreckt sich über eine Fläche von 1.067 km² und umfasst fünf slowenische und neun österreichische Gemeinden. Dieses grenzüberschreitende Gebiet ist eine einzigartige Natur- und Kulturerlebnisregion, die durch ihr herausragendes geologisches Erbe geprägt ist. Ziel des Geoparks ist es, die geologischen und natürlichen Ressourcen sowie das kulturelle Erbe seiner Mitglieder zu erhalten. Durch Bewusstmachung, Information und Bildung über den Geopark und sein Netzwerk auf europäischer und globaler Ebene trägt er zur Stärkung seiner Position als bedeutender Geopark bei. Der Geopark fördert zudem die wirtschaftliche Nutzung durch sanften Tourismus und unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur nachhaltigen Entwicklung der Region.

Weitere Informationen über den Geopark Karawanken finden Sie auf der Geopark Homepage und auf unseren Social Media Kanälen (@visitgeoparkkarawanken).

Übersichtskarte Karawanken UNESCO Global Geopark © Urosh Grabner

Projektziele

- Monitoring und Früherkennung: Aufbau eines Netzwerkes zum Monitoring invasiver Arten im Karawanken UNESCO Global Geopark, um deren Ausbreitung frühzeitig zu erkennen.

- Sensibilisierung und Bildung: Informieren und Einbinden der Bevölkerung über die Bedeutung und Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten und der Einfluss des Klimawandels und des Menschen auf ihre Verbreitung.

- Datenerhebung und Analyse: Sammlung und Analyse von Daten über das Vorkommen und die Ausbreitung invasiver Arten durch Citizen Scientists.

- Management und Kontrolle: Entwicklung eines Aktionsplans zur Kontrolle und Eindämmung invasiver Arten, um die einheimischen Ökosysteme zu schützen.

Methodik

- Partizipation: Einbindung der Bevölkerung als Citizen Scientists, die Daten über Vorkommen und Verbreitung invasiver Arten sammeln.

- Training und Workshops: Online-Lehrmaterialien und Workshops, um das notwendige Wissen und die Fähigkeiten zur Identifizierung und Meldung invasiver Arten zu vermitteln.

- Online Green Academy

- Workshops

- Datenplattform: Mit der Plattform iNaturalist werden die Standorte der Pflanzenarten erfasst. Die gesammelten Daten werden dort validiert und anschließend von der FH Kärnten (UNESCO Chair für Nachhaltiges Management von Schutzgebieten) ausgewertet und veröffentlicht.

Erwartete Ergebnisse

- Verbesserte Datengrundlage: Grundlagenerhebung von Daten über das Vorkommen und die Ausbreitung invasiver Arten im Geopark Karawanken.

- Erhöhte Sensibilisierung: Eine besser informierte und engagierte Bevölkerung, die aktiv zum Monitoring und zum Schutz der einheimischen Ökosysteme beiträgt.

- Effektive Managementstrategien: Aktionsplan zur Kontrolle und Eindämmung invasiver Arten in schwer zugänglichen Gebieten.

Datenschutzinformation

Im Rahmen des Projekts werden keine Daten über die Teilnehmer*innen ausgewertet. Mit der Teilnahme am Projekt erklären sich die Teilnehmer*innen mit den Nutzungsbedingungen von iNaturalist einverstanden. Bei der Erstellung von iNaturalist-Daten können Nutzer*innen wählen, welche Art von Daten für andere Nutzer*innen sichtbar sein sollen. Außerdem können diese Einstellungen in den Kontodetails auf der Plattform geändert werden.

Projektdetails und Kontakt:

Dieses Projekt wird durch das INTERREG Central Europe Projekt HUMANITA – Mensch-Natur-Interaktionen und Auswirkungen touristischer Aktivitäten auf Schutzgebiete – mitfinanziert. Das Projekt wird durch das Interreg CENTRAL EUROPE Programm 2021-2027 mit einer Kofinanzierung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Das Gesamtbudget des Projekts beträgt 2.396.346,70 EUR, wovon die EFRE-Finanzierung 1.917.077,36 EUR ausmacht.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Dir gerne zur Verfügung:

FH Kärnten: Lilia Schmalzl (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Karawanken UNESCO Global Geopark: Urosh Grabner (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.