Florian Heigl

Team

Wir von Österreich forscht legen großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit und erledigen Aufgaben am liebsten im Team, da wir uns gut ergänzen. Auf dieser Seite stellen sich alle unsere Mitarbeiter*innen samt ihren Interessen und Hobbys vor und beschreiben, was sie an Citizen Science und an ihrer Arbeit bei Österreich forschtbesonders schätzen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim „Kennenlernen“ unserer Teammitglieder.

Daniel Dörler

Gründer und Koordinator von Österreich forscht

Daniel ist Zoologe und wollte schon als Kind Zoologie studieren. Er hat seinen Berufswunsch umgesetzt und an der Universität Wien sein Diplom im Bereich Zoologie mit einem Schwerpunkt auf Evolutionsbiologie gemacht. Nach einer kurzen Pause in der Privatwirtschaft hat er sein Doktorat im Bereich Ökologie an der BOKU University absolviert, bei dem er zum ersten Mal mit Citizen Science in Berührung kam.

Daniel ist Zoologe und wollte schon als Kind Zoologie studieren. Er hat seinen Berufswunsch umgesetzt und an der Universität Wien sein Diplom im Bereich Zoologie mit einem Schwerpunkt auf Evolutionsbiologie gemacht. Nach einer kurzen Pause in der Privatwirtschaft hat er sein Doktorat im Bereich Ökologie an der BOKU University absolviert, bei dem er zum ersten Mal mit Citizen Science in Berührung kam.

Bei Österreich forscht ist er für die Aktualisierung der Plattforminhalte, die (Neu-)Gestaltung von Texten und Plattformbereichen zuständig und postet regelmäßig auf Facebook. Daniel schreibt im Blog und organisiert und koordiniert die Events von Österreich forscht. Außerdem hält er Vorträge und Präsentationen über Citizen Science, führt Lehrveranstaltungen und Fortbildungen zu Citizen Science durch und ist auch international durch seine Rolle als Leiter einer europäischen Arbeitsgruppe zu Citizen Science-Netzwerken sehr gut im Bereich der Citizen Science vernetzt.

An Citizen Science begeistert mich … die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Gruppe engagierter Leute Erkenntnisse zu gewinnen, die ohne Citizen Science nicht gewonnen werden können. Citizen Science ist für mich ein Gruppenerlebnis, das Spaß macht, manchmal herausfordernd ist und neue Perspektiven eröffnet.

An meiner Arbeit gefällt mir … die Abwechslung. In meiner Rolle als Koordinator von Österreich forscht und Forscher an der BOKU bin ich immer an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft und habe zusätzlich Einblicke in viele verschiedene Forschungsbereiche und Organisationen, wodurch ich ständig neue Erfahrungen machen darf.

Energie tanke ich … einerseits durch das direkte (und hoffentlich positive) Feedback bei Präsentationen und Vorträgen, und andererseits durch geregelte Auszeiten.

Der beste Ausgleich zur Arbeit ist für mich … Sport, Freizeit mit Freund*innen und Reisen.

Inspiration finde ich … meistens beim Laufen, wenn ich meinen Gedanken freien Lauf lasse und an nichts Bestimmtes denke.

Florian Heigl

Gründer und Koordinator von Österreich forscht

Florian ist Agrarökologe, wobei er sich während seines Doktorats an der BOKU University auf Straßenökologie und Citizen Science spezialisiert hat. Während seines Doktorats hat er gemeinsam mit Daniel die Plattform Österreich forscht gegründet und seither ständig weiterentwickelt.

Florian ist Agrarökologe, wobei er sich während seines Doktorats an der BOKU University auf Straßenökologie und Citizen Science spezialisiert hat. Während seines Doktorats hat er gemeinsam mit Daniel die Plattform Österreich forscht gegründet und seither ständig weiterentwickelt.

Bei Österreich forscht ist Florian vor allem für die strategische Weiterentwicklung und die Koordination zuständig. Er kümmert sich um Plattforminhalte, schreibt im Blog und betreut den LinkedIn-Account von Österreich forscht. Zudem forscht er selbst im Projekt Roadkill, unterrichtet an der BOKU mehrere Lehrveranstaltungen und Fortbildungen zu Citizen Science und leitet Arbeitsgruppen im Citizen Science Network Austria.

Wenn sich Florian gerade nicht mit Citizen Science beschäftigt, findet man ihn im Waldviertel bei seiner Familie entweder beim Spielen mit seinen Kindern, im Garten oder mit seinem Kajak am Wasser.

An Citizen Science begeistert mich … die Verschränkung von wissenschaftlicher Theorie und Praxis sowie der Austausch mit der Gesellschaft. Durch diesen Austausch erhoffe ich mir, dass wir Probleme in unserem Umfeld gemeinsam und mit wissenschaftlichen Methoden lösen können.

An meiner Arbeit gefällt mir … die vielfältigen Tätigkeitsbereiche und der ständige Wechsel an Blickrichtungen.

Energie tanke ich … im Garten oder auf dem Wasser.

Der beste Ausgleich zur Arbeit ist für mich … das Spielen mit den Kindern und Sport in der Natur.

Inspiration finde ich … in der Natur.

Barbara Heinisch

Projektmitarbeiterin

Barbara forscht und lehrt im Bereich Fachübersetzen und ist auch praktisch als Übersetzerin und Terminologin an der Universität Wien tätig. Sie begeistert sich für Citizen Science aus unterschiedlichen Perspektiven (sowohl in der Theorie und Praxis als auch auf strategischer Ebene). Im Doktorat hat sie bereits erste Erfahrungen mit Citizen Science als Projektkoordinatorin gesammelt und sich eingehend mit dem Aspekt der „Übersetzung“ von Wissenschaft beschäftigt, was sie auch an die BOKU University geführt hat.

Barbara forscht und lehrt im Bereich Fachübersetzen und ist auch praktisch als Übersetzerin und Terminologin an der Universität Wien tätig. Sie begeistert sich für Citizen Science aus unterschiedlichen Perspektiven (sowohl in der Theorie und Praxis als auch auf strategischer Ebene). Im Doktorat hat sie bereits erste Erfahrungen mit Citizen Science als Projektkoordinatorin gesammelt und sich eingehend mit dem Aspekt der „Übersetzung“ von Wissenschaft beschäftigt, was sie auch an die BOKU University geführt hat.

Bei Österreich forscht setzt sie gemeinsam mit Daniel und Florian die Citizen Science-Strategie von Österreich forscht um. Dafür wird sie mit den Partnern Aktivitäten umsetzen, die die Kooperation zwischen Projekten sowie die Sichtbarkeit von Österreich forscht erhöhen.

An Citizen Science begeistert mich … die Wissenschaft weiterzuentwickeln, einen Einblick in Forschung geben zu können und idealerweise mit Forschung eine Wirkung außerhalb der Wissenschaft zu erzielen.

An meiner Arbeit gefällt mir … Citizen Science in Österreich nicht nur aus der Perspektive der Theorie und Praxis zu betrachten, sondern selbst weiterentwickeln und vorantreiben zu können.

Energie tanke ich … am Land.

Der beste Ausgleich zu Arbeit ist für mich … nicht an die Arbeit zu denken ?.

Inspiration finde ich … durch Neues und Unbekanntes, sowie andere Sichtweisen.

Meret Siemen

Studentische Mitarbeiterin

Meret Siemen studiert Philosophie im Master und fühlt sich trotz der Liebe zu Geisteswissenschaften an der BOKU sehr wohl. Mit einigen Abstechern in den Kunst- und Kulturbereich, der Arbeit am Theater und einigen Jahren am Lehrstuhl für Philosophie und Ethik in Schule und Gesellschaft der Uni Wien, hat sie schließlich ihre Fühler Richtung Wissenschaftsjournalismus ausgestreckt. Mit der langjährigen Erfahrung im Freien Radio kann sie nun ihre Leidenschaft zum Fragen und Lernen mit der journalistischen Praxis verbinden.

Meret Siemen studiert Philosophie im Master und fühlt sich trotz der Liebe zu Geisteswissenschaften an der BOKU sehr wohl. Mit einigen Abstechern in den Kunst- und Kulturbereich, der Arbeit am Theater und einigen Jahren am Lehrstuhl für Philosophie und Ethik in Schule und Gesellschaft der Uni Wien, hat sie schließlich ihre Fühler Richtung Wissenschaftsjournalismus ausgestreckt. Mit der langjährigen Erfahrung im Freien Radio kann sie nun ihre Leidenschaft zum Fragen und Lernen mit der journalistischen Praxis verbinden.

Alina Hauke

Projektmitarbeiterin

Für Österreich forscht hat Alina mit der Unterstützung von Lisa Recnik den Citizen Science Podcast "Wissen macht Leute" aufgebaut und bis Ende 2024 produziert. Seit Anfang 2025 organisiert Alina das Projekt "Leading Lights", das Nachwuchswissenschaftler*innen an der BOKU University in der Wissenschaftskommunikation unterstützt und fördert.

An Citizen Science begeistert mich … die Beteiligung vieler verschiedener Menschen, der offene und inklusive Ansatz sowie das Bestreben, Wissenschaft greifbarer zu machen.

An meiner Arbeit gefällt mir … das Koordinieren, meine Eigenständigkeit sowie mein kreativer Freiraum.

Energie tanke ich … beim Austausch mit lieben Menschen, in der Natur und beim Sport.

Der beste Ausgleich zu Arbeit ist für mich … rausgehen, klettern, lesen, kreative Projekte verwirklichen.

Inspiration finde ich … beim Reisen, Musikhören und Spazieren

Waldflächen für den Baumschläfer

Überblick

Wie sein Name schon sagt: Der Baumschläfer (Dryomys nitedula) ist ein Charaktertier der Laub- und Mischwälder. Er bewegt sich bevorzugt kletternd im Geäst, und gehört zur Familie der Bilche, auch Schläfer genannt. Sein Überleben ist untrennbar mit dem Lebensraum Wald verbunden. Der Baumschläfer ist europaweit geschützt, doch Daten zu seiner Verbreitung sind rar. Wo in Österreich gibt es ihn noch?

Haben Sie schon einmal einen Baumschläfer gesehen? Mit seiner schwarzen Augenmaske sieht er zwar aus wie ein Superheld in Aktion, tatsächlich verbringt er aber einen Großteil des Jahres ganz schlafmaus-typisch im Winterschlaf. Auch während seiner Aktivitätszeit führt er ein verstecktes Leben zwischen den Zweigen der Bäume. Nur selten bekommt man ihn zu Gesicht, und es ist kein Leichtes, sein Vorkommen in einem Gebiet nachzuweisen. Selbst unter Forstleuten und Wald-Stammgästen ist der Baumschläfer kaum bekannt. Durch eine bundesweite Suche von den Donau-Auen bis in die Berge der Alpen wollen wir mehr über den kleinen Kletterkünstler und seine Lebensraumbedürfnisse herausfinden. Bei unserer Freilandforschung freuen wir uns über Unterstützung. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich an der „SOKO Baumschläfer“ zu beteiligen. Werden Sie zum Citizen Scientist und helfen Sie uns bei der Suche!

Projektziele

- Wo gibt es ihn noch? – Verbesserung des Wissenstands zur Verbreitung des Baumschläfers in Österreich

- Wie können Waldlebensräume für den Baumschläfer erhalten werden? – Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zum Schutz der Art

Was passiert im Projekt?

- Wir installieren und kontrollieren gemeinsam mit Forstleuten und Schutzgebietsverwaltungen eigens angefertigte Nistkästen.

- Wir nutzen Kamerafallen und Spurentunnel zum Nachweis unserer heimischen Bilche.

- Wir sammeln Meldungen aus der Bevölkerung.

- Wir erstellen Informationsmaterial und Bildungsunterlagen.

- Wir entwickeln ein Schutzkonzept und einen Leitfaden für Bewirtschafter*innen von Waldflächen.

- Wir teilen unser Wissen bei Veranstaltungen.

Citizen Science Seminar

Projektleiterin Birgit Rotter hielt 2022 im Rahmen der Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der Universität für Bodenkultur Wien einen Vortrag über "Waldflächen für den Baumschläfer".

Bildergallerie

-

Baumschläfer im Geäst (c) Lubomir Hlasek Baumschläfer im Geäst (c) Lubomir Hlasek

Baumschläfer im Geäst (c) Lubomir Hlasek Baumschläfer im Geäst (c) Lubomir Hlasek -

Baumschläfer auf Ast (c) Lubomir Hlasek Baumschläfer auf Ast (c) Lubomir Hlasek

Baumschläfer auf Ast (c) Lubomir Hlasek Baumschläfer auf Ast (c) Lubomir Hlasek -

Baumschläfer bei erster Kontrolle (c) apodemus Baumschläfer bei erster Kontrolle (c) apodemus

Baumschläfer bei erster Kontrolle (c) apodemus Baumschläfer bei erster Kontrolle (c) apodemus -

Nistkasten (c) Birgit Rotter Nistkasten (c) Birgit Rotter

Nistkasten (c) Birgit Rotter Nistkasten (c) Birgit Rotter

https://www.citizen-science.at/ueber-uns/ueber-oesterreich-forscht/author/934-florianheigl&%20%20%20%20%20%20%20%20format=feed&%20%20%20%20%20%20%20%20Itemid=168?start=90#sigProId338a66d27d

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Explorer Challenge

Das österreichische Start-up Livin Farms entwickelt innovative Technologien für die nachhaltige Zucht von Insekten. Lebensmittelabfälle und andere organische Reststoffe können mithilfe von Insekten wieder zu wertvollen Proteinen umgewandelt werden. Auf diese Weise können Kreisläufe geschlossen und Ernährungssysteme nachhaltiger gestaltet werden.

Explorer Challenge

Ein weiterer Schwerpunkt bei Livin Farms ist die Wissensvermittlung. Im Rahmen des Explorer Challenge Schulprojektes bringt Livin Farms die Themen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Insekten an Schulen. Das Projekt wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Wien umgesetzt und richtet sich an öffentliche Mittelschulen in Wien. Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos.

Schulklassen bekommen pro Schule bis zu drei Hive Explorer (Mini-Mehlwurmfarmen) für bis zu ein Semester lang zur Verfügung gestellt. Teilnehmende Schulklassen entwickeln eigene Forschungsfragen zu Insekten und zur Insektenzucht und überprüfen diese mithilfe von Experimenten. Die Ergebnisse werden dokumentiert und präsentiert.

Durch die Mitarbeit der Schüler*innen als Citizen Scientists werden neue Forschungsfragen entwickelt. Dadurch werden neues Wissen und neue Erkenntnisse generiert und damit die Forschung zum Thema Insekten als alternative Proteinquelle unterstützt.

Auch andere Schulen sind eingeladen, mitzuforschen! Für den Erwerb eines Hive Explorers können sich diese Schulen auf der Website unter www.thehiveexplorer.com oder via Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erkundigen.

Fotogallerie

-

Hive Explorer im Vienna Open Lab 2 (c) Vienna Open Lab Hive Explorer im Vienna Open Lab 2 (c) Vienna Open Lab

Hive Explorer im Vienna Open Lab 2 (c) Vienna Open Lab Hive Explorer im Vienna Open Lab 2 (c) Vienna Open Lab -

Hive Explorer im Vienna Open Lab (c) Vienna Open Lab Hive Explorer im Vienna Open Lab (c) Vienna Open Lab

Hive Explorer im Vienna Open Lab (c) Vienna Open Lab Hive Explorer im Vienna Open Lab (c) Vienna Open Lab -

Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse 2 (c) livin farms Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse 2 (c) livin farms

Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse 2 (c) livin farms Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse 2 (c) livin farms -

Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse (c) livin farms Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse (c) livin farms

Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse (c) livin farms Hive Explorer in der NMS Konstanziagasse (c) livin farms -

Hive Explorer in der OMS Pfeilgasse (c) livin farms Hive Explorer in der OMS Pfeilgasse (c) livin farms

Hive Explorer in der OMS Pfeilgasse (c) livin farms Hive Explorer in der OMS Pfeilgasse (c) livin farms

https://www.citizen-science.at/ueber-uns/ueber-oesterreich-forscht/author/934-florianheigl&%20%20%20%20%20%20%20%20format=feed&%20%20%20%20%20%20%20%20Itemid=168?start=90#sigProIdd040d396ee

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Katzen machen Wissenschaft

1. Zusammenfassung

Wirken Sie mit bei einem Citizen-Science Projekt, bei dem Ihre Katze im Zentrum steht. Die Katze trägt keinen Schaden davon und die Verabreichung der Katzenminze ist völlig harmlos. Auch eine Suchtgefahr ist nach heutigem Wissensstand auszuschließen. Der Versuch beansprucht an drei aufeinanderfolgenden Tagen etwa 20 Minuten Ihrer Zeit, 16 Minuten davon wird das Experiment in Anspruch nehmen. Zum Schluss der Test-Reihe sollten Sie 15 Minuten Videomaterial vorbereitet haben.

2. Allgemeines

Sehr geehrte Citizen Scientists,

zunächst möchte ich mich bedanken, dass Sie Interesse daran haben an einem Citizen-Science Projekt mitzuwirken. Katzen sind Österreichs und Deutschlands beliebteste Haustiere. In etwa 16% der österreichischen Haushalte trifft man auf eine Katze, das bedeutet, dass etwa in jedem sechsen Haushalt ein Stubentiger anzutreffen ist. Bestimmt haben Sie schon einmal davon gehört, dass Katzen ganz verrückt nach der nach ihnen benannten Katzenminze (oder Nepeta cataria) sind. Die Berichte über die Reaktionen der Katzen sind vielfältig. Die einen Katzen interessiert es wenig bis kaum, andere genießen den Kontakt mit der Pflanze und wieder andere fallen dabei geradezu in einen Rausch der Euphorie. Forschende auf der ganzen Welt sind stark daran interessiert, warum gerade Katzen dem Duft der Katzenminze nicht widerstehen können, und es zeichnen sich erste Erkenntnisse ab.

Ganz wichtig: Es gibt keine Berichte oder Hinweise darüber, dass Katzenminze schädlich für Ihre Katze ist.

Darüber hinaus sind noch viele Fragen offen. Die Fragen, die ich mir gestellt habe, sind, ob Katzen gegenüber Katzenminze Resistenzen aufbauen und ob verschiedene Merkmale wie Geschlecht, Genetik und Alter Einfluss darauf haben. Beim Menschen führt ein regelmäßiger Konsum verschiedener Rausch- und Genussmittel dazu, dass für denselben Effekt mehr Substanz benötigt wird, oder anders gesagt: Der Effekt schwächt bei gleichbleibender Substanzmenge ab. Im Rahmen meiner Masterarbeit möchte ich mit Ihnen diese Hypothese überprüfen und Erkenntnisse schaffen. Dazu lesen Sie bitte die folgenden Punkte.

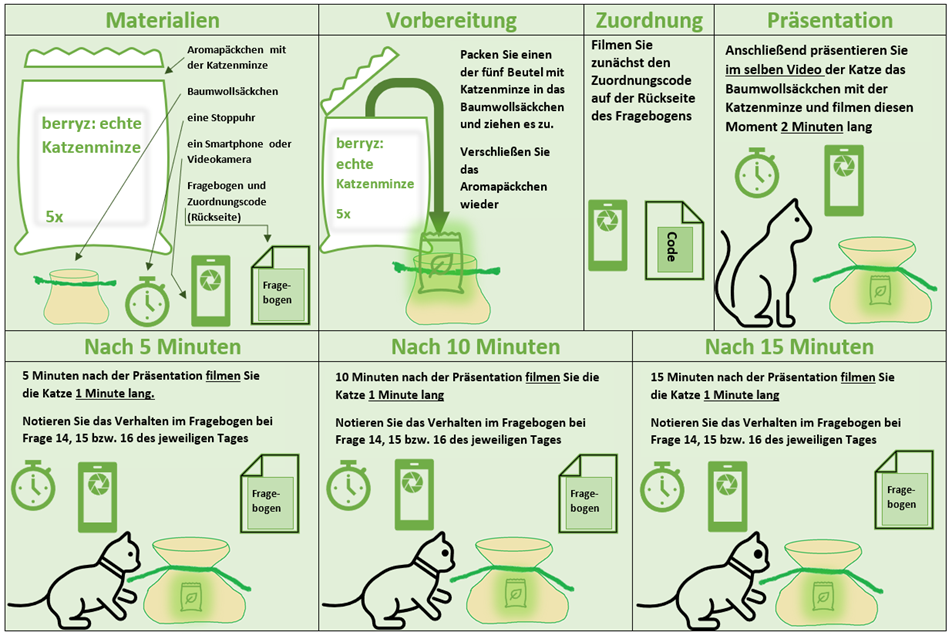

3. Vorbereitung und Anleitung des Experimentes

- Die vollständige Durchführung nimmt an 3 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils etwa 20 Minuten Zeit in Anspruch. Die Uhrzeit, an dem das Experiment durchgeführt wird, sollte in etwa immer die gleiche sein (± 1 Stunde).

- Das Test-Kit enthält

- Dieses Informationsblatt

- Einen Fragebogen mit Zuordnungscode auf der Rückseite (6 Zahlen)

- 5 Beutel mit jeweils ~9g Katzenminze 1,2

- 1 Baumwollsäckchen

- Ein Test-Kit ist für eine Katze bestimmt und bei einem Testdurchlauf darf keine weitere Katze in Kontakt mit der getesteten Katze kommen.

4. Aufgabenverteilung

Die Aufgabe der Teilnehmenden besteht in der Vorbereitung des Versuchs nach Anleitung, filmen und das Ausfüllen des Fragebogens. Beim Vorbereiten geben die Citizen Scientists die vorabgewogene Katzenminze in das Baumwollsäckchen und verabreichen es der Katze. Verabreichen bedeutet das Baumwollsäckchen wird der Katze direkt vor die Pfoten gelegt oder das Säckchen wird platziert und die Katze hergebracht. Dann filmen die Citizens Scientists ihre Katze nach dem Punkt „5. Durchführung des Experimentes“.

Die Teilnehmenden laden die Videos unter dem versendeten Link hoch und füllen anschließend den Fragebogen online aus. Von uns erhalten alle Teilnehmenden zwei E-Mails, im 2. Mail finden sie den Upload-Link und den Link zum digitalen Fragebogen. Alle notwendigen Utensilien liegen dem zugesandten Test-Kit bei.

Die Aufgaben für uns als Projektbetreibende besteht in der Analyse und Projektkoordination. Die Videos und die ausgefüllten Fragebögen werden analysiert und es soll festgestellt werden, ob sich das Verhalten der Katzen im Verlauf des Experimentes verändert und ob sich anhand verschiedener Merkmale und Parameter (Alter, Geschlecht, kastriert/geschnitten, Fellfarbe/Genetik) Vorhersagen treffen lassen. Außerdem soll die Hypothese, dass Katzen, die zunächst zaghaft oder kaum reagieren, eine intensive Reaktion auf Katzenminze durch Verabreichung erlernen können, beantwortet werden.

5. Durchführung des Experimentes

Für die Durchführung des Experimentes benötigen Sie zusätzlich ein Smartdevice (z. B. ein Smartphone oder ein Tablet) oder eine Videokamera. Die Durchführung dauert dann maximal 16 Minuten.

Schritt 1: Geben Sie einen der drei Beutel mit der Katzenminze in das Baumwollsäckchen.

Schritt 2: Filmen Sie kurz und eindeutig erkennbar den Zuordnungscode auf der Rückseite des Fragebogens. Starten Sie dann eine Stoppuhr oder notieren Sie sich den Zeitpunkt (t0), an dem Sie Ihrer Katze das Baumwollsäckchen verabreichen und filmen ab diesem Moment 2 Minuten lang die Reaktion der Katze. Interagieren Sie möglichst wenig mit der Katze, sobald sie die Probe wahrgenommen hat.

Schritt 3: 5 Minuten nach der Verabreichung (t5), filmen Sie Ihre Katze erneut 1 Minute lang.

Schritt 4: 10 Minuten nach der Verabreichung (t10), filmen Sie Ihre Katze erneut 1 Minute lang.

Schritt 5: 15 Minuten nach der Verabreichung (t15), filmen Sie ihre Katze erneut 1 Minute lang.

- Auf der Homepage des Zoologie Institutes finden Sie ein Instruktionsvideo (Links finden Sie weiter unten).

- Auf der letzten Seite dieser Projektbeschreibung finden Sie außerdem ein Schema.

- Es ergeben sich in Summe 5 Minuten Videomaterial pro Tag, 15 Minuten für die gesamte Testreihe.

- Sollte die Katze vorab das Interesse verlieren, notieren Sie bitte unbedingt den Zeitpunkt (tx), an dem Sie das Interesse verloren hat.

- Sollte ihre Katze kein Interesse an Katzenminze zeigen, notieren Sie das bitte, auch das ist ein Resultat.

- Der Ort, an dem Sie das Experiment durchführen, sollten nach der Durchführung zwischen den Versuchstagen möglichst gut gereinigt oder gewechselt werden. Das sorgt für konstante Bedingungen.

- Der Katze während der 16 Minuten des Experiments bitte keine Nahrung, Leckerli oder Schmankerl anbieten. Ansonsten füttern Sie Ihre Katze normal.

- Auf der Rückseite des Fragebogens finden Sie Ihren Zuordnungscode, der Ihnen und Ihrer Katze zugeordnet wurde.

- Das Abfilmen des Codes soll kein eigenes Video sein, der Code soll an jedem Tag in einem Ihrer Versuchs-Videos deutlich erkennbar sein 3

- Die Reihenfolge der Videos ist anhand der Videonamen, wie sie Ihr Smartdevice oder digitale Videokamera benennt, erkennbar. Sie können die Videonamen aber auch nach Belieben verändern, solange die Reihenfolge und der Zeitpunkt eindeutig sind.

- Sie erhalten in einer zweiten Aussendung einen aktualisierten Link zum Upload der Videos. Dort finden Sie dann auch Ihren Zuordnungscode und den Link zum digitalen Abschlussfragebogen.

- Der digitale Abschlussfragebogen entspricht dem Fragebogen, den Sie auch im Test-Kit finden. Dieser ist für Sie, um sich entsprechende Notizen zu machen. Sollte es Probleme geben, den Fragebogen online auszufüllen, können Sie uns diesen auch per Mail zukommen lassen.

- Gerne stehe ich Ihnen bei Fragen zum Upload oder anderen Problemen zur Verfügung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

- Sollte Ihre Katze an einem der Testtage plötzlich kein Interesse mehr zeigen, brauchen Sie das nicht zu filmen.

- Interagieren Sie bitte während des Testzeitraumes möglichst wenig mit Ihrer Katze.

- Es besteht keine Möglichkeit die Videos von anderen Teilnehmenden einzusehen! Ihre Daten sind bei uns sicher.

6. Ziel des Experimentes

Ziel des Experimentes ist es, Beobachtungen anzustellen, inwiefern sich die Reaktion der Katzen im Verlauf von drei aufeinanderfolgenden Tagen auf die Katzenminze verändert oder abschwächt. Je mehr Katzen mitwirken, umso aussagekräftiger sind die Resultate.

7. Inhalt des Test-Kits

Die hier verwendete Katzenminze stammt von berryz.de, mit Sitz in Deutschland. Sie wird in Frankreich gezüchtet und es war uns ein Anliegen, dass die Katzenminze von höchster Qualität ist. Das bedeutet: nur natürliche Inhalte, keine Farb- und Konservierungsstoffe und keine Gentechnik. Außerdem ist die Minze vegan und glutenfrei. Die 5 Säckchen mit der Probe der Marke Cilia sind aus reinen Papierfasern, das Baumwollsäckchen der Marke SAKETOS besteht zu 100% aus Baumwolle. Das Test-Kit beinhaltet nichts, was Ihnen oder ihrer Katze schaden könnte.

8. Weiterführende Links

Für weitere Informationen zu unserem Projekt besuchen Sie doch unsere Projekt-Homepage des Zoologie Institutes der Universität Innsbruck.

Oder schauen Sie sich gerne unser YouTube-Video an.

Bei weiteren Fragen stehen wir sehr gerne zur Verfügung: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Katze viel Spaß bei den Experimenten!

1 Bitte geben sie Acht beim Herausnehmen der Katzenminze aus der Packung, die Teesäckchen sind nicht separat verschlossen.

2 Für das Experiment benötigen Sie nur 3 der 5 Säckchen, die übrigen 2 sind eine kleine Aufmerksamkeit für Sie und Ihre Katze. Sie können die Katzenminze auch als Tee genießen, sollte Ihre Katze nicht darauf reagieren.

3 Idealerweise im ersten, zweiminütigen Video direkt zu Beginn der Aufnahme. Wichtig ist aber vor allem, dass er in einem Video des jeweiligen Testtages vorkommt.

Bildergallerie

-

Entspannung Entspannung

Entspannung Entspannung -

Kontakt Kontakt

Kontakt Kontakt -

Abpacken Abpacken

Abpacken Abpacken -

Geruch Geruch

Geruch Geruch -

Arbeitsprozess Aromapäckchen Arbeitsprozess Aromapäckchen

Arbeitsprozess Aromapäckchen Arbeitsprozess Aromapäckchen -

Arbeitsprozess Teesäckchen Arbeitsprozess Teesäckchen

Arbeitsprozess Teesäckchen Arbeitsprozess Teesäckchen -

Fertige Aromapäckchen Fertige Aromapäckchen

Fertige Aromapäckchen Fertige Aromapäckchen -

Katzenminze Katzenminze

Katzenminze Katzenminze

https://www.citizen-science.at/ueber-uns/ueber-oesterreich-forscht/author/934-florianheigl&%20%20%20%20%20%20%20%20format=feed&%20%20%20%20%20%20%20%20Itemid=168?start=90#sigProId6b6bde7bd2

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

PATIO - Patient Involvement in Oncology

Sei Experte deiner Erkrankung und forsche mit uns!

Die Initiative "PATIO“ setzt sich intensiv dafür ein, die Stimmen von Prostatakrebspatienten und ihren Angehörigen in der medizinischen Forschung zu stärken.

Warum ist es jetzt wichtig, zu handeln?

In Österreich sind zahlreiche Menschen direkt oder indirekt von Prostatakrebs betroffen. Ende 2020 lebten rund 65.000 Männer mit dieser Erkrankung (Statistik Austria, 2022). Hinzu kommen Partner*innen, Kinder, Enkelkinder und enge Freund*innen, die an der Seite der Patienten stehen. Mit der Zeit erlangen auch diese Bezugspersonen ein tieferes Verständnis für Prostatakrebs und werden zu wichtigen Vermittler*innen zwischen dem Alltag mit der Erkrankung und der entsprechenden Forschung.

Unser Ziel ist es, den Alltag mit Prostatakrebs mit Hilfe eines digitalen Kommunikationswerkzeugs für Betroffene zu erleichtern.

Die Diagnose "Krebs" ist ein einschneidendes Erlebnis, das den Betroffenen während der Therapie und im weiteren Leben vor umfassende Herausforderungen stellt. Neben den körperlichen Folgen können sich Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen, Hobbys, das Arbeitsleben, und die finanzielle Situation ergeben. Die individuellen Strategien im Umgang mit den Begleiterscheinungen der Krebserkrankung sind von essenzieller Bedeutung für andere Betroffene und die Forschung.

Hier setzt die Initiative "PATIO" an. Seit 2020 arbeiten wir eng mit Patienten und Angehörigen zusammen, um von ihren persönlichen Geschichten und Erfahrungen zu lernen. Gemeinsam wollen wir Wege finden, das alltägliche Leben mit Prostatakrebs für alle Beteiligten zu verbessern.

„PATIOSpots“ als Ergebnisse durch Bürger*innen-Beteiligung

Gemeinsam mit Betroffenen wurde in einem Co-Design- und Co-Creation-Prozess die Gesundheitslotsen-App "PATIOSpots" entwickelt. Damit können Benutzer:innen verschiedene relevante Anlaufstellen auf einer weltweiten Karte finden bzw. auch partizipativ selbst eintragen. Anlaufstellen können dabei z. B. WC-Anlagen, Behandlungszentren, Selbsthilfegruppen oder Sanitätshäuser usw. sein. Zu den Standorten können auch noch weitere Merkmale ergänzt werden (Öffnungszeiten, Sauberkeit, Ausstattung, ...). Die App steht in direkter Verbindung mit unserer Website www.patiospots.com. Hier werden auch regelmäßig Beiträge zu aktuellen Fragen der Wissenschaft und zum Lebensalltag mit Prostatakrebs veröffentlicht. Eine weitere Vernetzungsplattform bietet unser Forum “PATIOLounge”, wo sich Betroffene zu verschiedenen Themen austauschen können.

Die Vision von PATIO ist demnach, bestmöglich über Behandlungsoptionen aufzuklären und Ratschläge zum Umgang mit Symptomen der Erkrankung zu sammeln, aber auch, eine Kommunikationsplattform zum internen Austausch zu bieten und eine Schnittstelle zwischen Ärzt*innen und Patienten zu stellen.

Die Initiative

Die Initiative "PATIO" ist ein kooperatives Forschungsvorhaben, das wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Disziplinen sowie das praktische Know-how von Prostatakrebs-Betroffenen in Österreich zusammenführt. Umgesetzt wird das Projekt an der Medizinischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit Wissenschaftler:innen aus dem akademischen Bereich und Selbsthilfegruppen in Österreich. Neun Patienten und eine Angehörige tragen im erweiterten Team mit ihrem Wissen und ihrer Lebenserfahrung dazu bei. Das Projekt wurde durch das Open Innovation in Science Center der Ludwig Boltzmann Gesellschaft finanziert.

Bleibe auf dem Laufenden

Wenn du erst jetzt dauf "PATIO" aufmerksam geworden bist und wissen möchtest, welche Schritte als nächstes geplant sind, laden wir dich ein, unseren Newsletter zu abonnieren und uns auf TikTok, Instagram oder Facebook zu folgen.

Kontaktadresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bildergalerie

-

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch -

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch -

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch -

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch

1. Runder Tisch 1. Runder Tisch -

Wir halten die Patientenerfahrung hoch! Wir halten die Patientenerfahrung hoch!

Wir halten die Patientenerfahrung hoch! Wir halten die Patientenerfahrung hoch! -

Runder Tisch - wir sind vollzählig Runder Tisch - wir sind vollzählig

Runder Tisch - wir sind vollzählig Runder Tisch - wir sind vollzählig -

Runder Tisch Runder Tisch

Runder Tisch Runder Tisch -

European Researchers' Night 2022 European Researchers' Night 2022

European Researchers' Night 2022 European Researchers' Night 2022 -

Lange Nacht der Forschung 2022 Lange Nacht der Forschung 2022

Lange Nacht der Forschung 2022 Lange Nacht der Forschung 2022

https://www.citizen-science.at/ueber-uns/ueber-oesterreich-forscht/author/934-florianheigl&%20%20%20%20%20%20%20%20format=feed&%20%20%20%20%20%20%20%20Itemid=168?start=90#sigProId7f230eb5a6

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Ungarische Hummel

Die Österreichische Vogelwarte berichtet, dass die Ungarische Hummel nun in Niederösterreich gesichtet wurde: https://www.citizen-science.at/blog/ungarische-hummel-in-niederoesterreich-gesichtet

Blog Abo

Wussten Sie, dass sie unseren Blog abonnieren können und so automatisch über neue Posts informiert werden? Wie das geht finden Sie hier: https://www.citizen-science.at/blog/willkommen-am-blog-von-oesterreich-forscht

DeVOTE

Das Forschungsprojekt DeVOTE ist vom Europäischen Forschungsrat (englisch European Research Council, Abkürzung: ERC) gefördert und läuft von Januar 2021 bis Dezember 2025 unter der Leitung von Ass.-Prof. Carolina Plescia. Das Forschungsteam entwickelt einen neuen interdisziplinären theoretischen und methodischen Ansatz, um zu verstehen, was die Stimmabgabe für Bürger*innen bedeutet. Die Projektziele sind:

- ein Verständnis dafür aufzubauen, was die Stimmabgabe für Bürger*innen bedeutet;

- die Variationen dieser Bedeutungen zwischen verschiedenen Individuen und Ländern zu untersuchen;

- zu überprüfen, wie Wahlen die Bedeutungen der Stimmabgabe bestimmen und verändern;

- zu untersuchen, welche Auswirkungen die verschiedenen Bedeutungen der Stimmabgabe auf Präferenzen, Einstellungen und das politische Verhalten der Bürger*innen haben;

- systematische Datenerfassung über die Bedeutungen der Stimmabgabe am Wahltag zu betreiben und damit die wissenschaftliche Interpretation der Wahlergebnisse zu bereichern.

Warum ist das wichtig?

Aufgrund des wachsenden Misstrauens gegenüber der Teilnahme an Wahlen und gegenüber den demokratischen Institutionen in vielen Ländern der Welt, wird die Frage, was wählen für die Bürger*innen überhaupt bedeutet, immer wichtiger. Das Projekt DeVOTE untersucht die politischen, symbolischen und psychologischen Bedeutungen der Stimmabgabe systematisch. Was bedeutet wählen für Sie? Sehen Sie es als es eine staatbürgerliche Pflicht? Gibt es eine politische Alternative zur Stimmabgabe?

Mithilfe eines neuartigen methodischen Ansatzes wird eine neue Typologie von Bedeutungen und Motivationen für die Stimmabgabe entwickelt. Dadurch wird die Einführung neuer Konzepte und Indikatoren für die Wahlforschung ermöglicht, dessen Relevanz weit über das vorliegende Projekt hinausgeht und den Terminus des Wählens verständlicher machen sollte. Dieses Projekt konzentriert sich nicht nur auf die bereits gut erforschten Länder Westeuropas, sondern auch auf die sogenannten Autokratien in Europa und darüber hinaus. Dies ermöglicht neue Einblicke in das Wahlverfahren außerhalb demokratischer Systeme.

DeVOTE hat sich den Praktiken der 'Open Science -offenen Wissenschaft' verschrieben, mit dem Ziel, mehrsprachige wissenschaftliche Erkenntnisse offen verfügbar, zugänglich und wiederverwendbar zu machen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den GDPR-Standards zum Schutz der Privatsphäre.

Wie können Sie teilnehmen?

DeVOTE lädt Sie ein, Ihre eigenen Bedeutungen der Stimmabgabe zu teilen und uns zu helfen, die Vielfalt, den Wandel und die Verwendung der verschiedenen Bedeutungen in Ihrem Land und darüber hinaus zu erforschen. Die Teilnahme ist über ein Online-Formular auf der Projekt-Website möglich. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, an DeVOTE teilzunehmen.

| 1. Ihre Meinung zählt → DEFINIEREN SIE WÄHLEN! Sie können Begriffe und Beschreibungen für Ihre eigene Definition des Wählens aufschreiben und dabei die Frage beantworten: „Was bedeutet Wählen für Sie?" | |

| 2. Sie sind Beobachter*in → ÜBERLEGEN SIE SICH DEFINITIONEN! Sagen Sie uns, woher ihre Definition von Wählen kommt. | |

| 3. Sie sind Forscher*in → SAMMELN SIE DATEN! Sie können nach den vielen möglichen Definitionen suchen, die Journalisten, Parteien, Politiker, Interessenvertreter etc. dem Wählen geben, und diese beschreiben. | |

| 4. Sie sind Expert*in → KATEGORISIEREN SIE BEDEUTUNGEN! Sie können den Forscher*innen in DeVOTE direkten Input geben, indem Sie die gesammelten Bedeutungen von Abstimmungen kategorisieren. |

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

BaF - Biodiversität am Friedhof

Seit April 2021 erforscht das Projekt BaF-Biodiversität am Friedhof in Zusammenarbeit mit der Friedhöfe Wien GmbH die Artenvielfalt auf österreichischen Friedhöfen mit besonderen Fokus der Wiener Friedhöfe. Ziel ist es, die biologische Vielfalt zu dokumentieren und den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf diese urbanen Lebensräume zu untersuchen. Diese enge Zusammenarbeit zwischen BOKU und städtischen Friedhöfen ermöglicht ein tiefes Verständnis der vielfältigen Ökosysteme und unterstützt die Entwicklung nachhaltiger Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität. Das Projekt BaF leistet somit einen bedeutenden Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung und zur nachhaltigen Entwicklung urbaner Grünflächen.

Friedhöfe als Biodiversitäts-Hotspots – Projektziele & Mitwirken

Friedhöfe sind mehr als nur Orte der Trauer und des Gedenkens: Durch ihre Lage, Größe und die verschiedenen Naturflächen, die sie beherbergen, stellen sie einen wichtigen Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen dar. Doch wie viele Lebewesen genau in den Arealen der Friedhöfe vorkommen, ist bislang unerforscht.

Das Projekt BaF Biodiversität am Friedhof zielt darauf ab, eine umfassende Bestandsaufnahme der Artenvielfalt auf österreichischen Friedhöfen durchzuführen und lädt dazu ein, Teil dieses spannenden Forschungsprojekts zu werden und die faszinierende Welt der Friedhofsnatur zu entdecken.

Warum die Erforschung der Biodiversität auf Friedhöfen so wichtig ist? Ganz einfach! Eine solche Bestandsaufnahme ermöglicht nicht nur Rückschlüsse auf Veränderungen der Artenvielfalt, sondern gibt auch Einblicke in das Zusammenleben von Menschen und Natur. Durch das Sammeln von Daten über die verschiedenen Pflanzen- und Tierarten können wichtige Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie sich menschliche Aktivitäten auf die Umwelt auswirken und welche Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität ergriffen werden können.

Gemeinsam mit freiwilligen Helfer*innen und Expert*innen aus den unterschiedlichsten Bereichen werden verschiedene Methoden zur Erfassung der Biodiversität eingesetzt, darunter das Zählen und Bestimmen von Pflanzen- und Tierarten, die Durchführung von Kartierungen und das Anlegen von Biotopkarten.

Machen Sie mit und helfen Sie uns dabei, die Geheimnisse der Friedhofsnatur zu entschlüsseln! Jeder Beitrag zählt und trägt dazu bei, unsere Umwelt besser zu verstehen und zu schützen. Mehr Infos unter: baf-austria.at.

So funktioniert’s:

1) Entdecken Sie Pflanzen, Tiere oder Pilze am Friedhofsareal.

2) Schicken Sie uns ein Foto oder Ihre Meldung an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder nutzen Sie das Sichtungsformular auf unserer Homepage.

3) Teilen Sie uns Informationen über Zeit und Ort Ihrer Sichtung mit.

4) Wir helfen bei Bestimmungen und Sie helfen dabei, die Biodiversität unserer Stadt zu schützen!

Citizen Science Seminar

Im Juni 2024 hielt Projektleiter Thomas Filek im Rahmen der Citizen Science Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der BOKU University den Vortrag "BaF-Biodiversität am Friedhof - Ein Blick auf drei Jahre nachhaltiger Entwicklungen".

Das Team und die Organisation

BaF besteht aus einem kleinen Team an studentischen Mitarbeiter*innen, Dozent*innen und natürlich Ihnen. Projektleiter ist Thomas Filek, der sich neben der Organisation auch um die Betreuung der Mitarbeiter*innen und dem Dialog mit Ihnen beschäftigt.

Partner

Fotogalerie

Für eine vergrößerte Darstellung bitte auf eines der Fotos klicken.

-

Gemeine Goldwespe Chrysis ignita (Martina Konecny - BaF) Gemeine Goldwespe Chrysis ignita (Martina Konecny - BaF)

Gemeine Goldwespe Chrysis ignita (Martina Konecny - BaF) Gemeine Goldwespe Chrysis ignita (Martina Konecny - BaF) -

Europäischer Feldhamster - Cricetus cricetus (Martina Konecny - BaF) Europäischer Feldhamster - Cricetus cricetus (Martina Konecny - BaF)

Europäischer Feldhamster - Cricetus cricetus (Martina Konecny - BaF) Europäischer Feldhamster - Cricetus cricetus (Martina Konecny - BaF) -

Nebelkrähe - Corvus cornix (Martina Konecny - BaF) Nebelkrähe - Corvus cornix (Martina Konecny - BaF)

Nebelkrähe - Corvus cornix (Martina Konecny - BaF) Nebelkrähe - Corvus cornix (Martina Konecny - BaF) -

Reh - Capreolus capreolus (Martina Konecny - BaF) Reh - Capreolus capreolus (Martina Konecny - BaF)

Reh - Capreolus capreolus (Martina Konecny - BaF) Reh - Capreolus capreolus (Martina Konecny - BaF) -

Turmfalke - Falco tinnunculus (Martina Konecny - BaF) Turmfalke - Falco tinnunculus (Martina Konecny - BaF)

Turmfalke - Falco tinnunculus (Martina Konecny - BaF) Turmfalke - Falco tinnunculus (Martina Konecny - BaF)

https://www.citizen-science.at/ueber-uns/ueber-oesterreich-forscht/author/934-florianheigl&%20%20%20%20%20%20%20%20format=feed&%20%20%20%20%20%20%20%20Itemid=168?start=90#sigProIdc52251ff0a

Video

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Blog Abo

Unseren Blog kann man übrigens auch abonnieren, damit man keine Neuigkeiten mehr verpasst. Dazu einfach registrieren und unter diesem Link https://www.citizen-science.at/blog rechts oben auf den Briefumschlag klicken.