TRA:WELL

Im Projekt TRA:WELL (Transport and Wellbeing) geht es um den Zusammenhang zwischen Aktiver Mobilität (Zufußgehen, Radfahren, Rollern) und dem Wohlbefinden von Jugendlichen. Dabei wird das gesamte Bewegungsverhalten betrachtet, um den Beitrag aktiver Mobilitätsformen zur Erfüllung der Bewegungsempfehlungen abzuschätzen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt hat drei Hauptziele:

- TRA:WELL untersucht die Beziehungen zwischen dem Mobilitätsverhalten von Kindern und dem subjektiven Wohlbefinden. Dabei liegt der Fokus auf aktiver und eigenständiger Mobilität. Im Forschungsansatz wird das gesamte Bewegungsverhalten berücksichtigt und der Beitrag aktiver Mobilitätsformen an der Erfüllung der Bewegungsempfehlungen aufgezeigt.

- In diesem Kontext analysiert TRA:WELL die Rolle der subjektiven Wahrnehmung der bebauten Umwelt und erarbeitet aus einer kinderzentrierten Perspektive, wie städtische Umgebungen kinderfreundliche Mobilität fördern können.

- Schüler*innen entwickeln Methoden & Instrumente (weiter), die die Erfassung der komplexen Thematik von Einstellungen, Verhalten (Mobilität, Bewegung), Wohlbefinden, Entscheidungsfreiheit im Mobilitätskontext für die Zielgruppe der Kinder ermöglichen.

Wie kann man mitforschen?

Die Schüler*innen der TRA:WELL-Kooperationsschulen* wurden im Rahmen von Workshops zu einem online-Erhebungstool eingeschult. Schüler*innen wurden eingeladen, über eine Woche ihre täglichen Wege und Aktivitäten und auch ihr Wohlbefinden in einem Tagebuch einzutragen. Somit konnten Aussagen zu ihrem Mobilitätsverhalten und zu ihrer gesamten physischen Aktivität getroffen werden. Mit Hilfe der Daten lässt sich der Zusammenhang von Aktiver Mobilität und Körperlicher Aktivität zum Wohlbefinden untersuchen. Es gibt auch Lehrmaterialien, die im Projekt entwickelt wurden und gratis zur Verfügung stehen.

*Die Teilnahme ist auf diese Schüler*innen beschränkt und daher für Außenstehende geschlossen.

Lehrmaterialien

Auf der Projektseite finden Sie zahlreiche Lehrmaterialien zum Thema zur freien Verfügung.

Bildergalerie

https://www.citizen-science.at/projekte/projekte/tag/gesundheit?start=10#sigProIdaa2a8d0401

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

KoKo-Health

Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben: Ko-Forschung mit Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung eines Modells von Gesundheitskompetenz

Hintergrund

Gesundheitskompetenz ist entscheidend für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. Sie umfasst die Fähigkeit, Gesundheitsinformationen und -dienste zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden, um fundierte Entscheidungen zur Erhaltung oder Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität zu treffen. Diese Kompetenz ist in jedem Lebensalter von Bedeutung, einschließlich bei Kindern und Jugendlichen. Bisherige Modelle der Gesundheitskompetenz im Kindes- und Jugendalter sind jedoch lediglich an erwachsenenorientierten Konzepten angelehnt und vernachlässigen das Verständnis und die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen als Expert*innen ihrer eigenen Lebenswelt.

Das Projekt 'KoKo-Health'

Das Projekt 'KoKo-Health' wird von der Universität für Weiterbildung Krems, der Gesundheit Österreich GmbH und der Technischen Universität München durchgeführt. 'KoKo-Health' hat das Ziel, ein Modell zur Gesundheitskompetenz aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln. Dazu wollen wir aufbauend auf bereits bestehender Literatur Kindern und Jugendlichen als Ko-Forschende in den Forschungsprozess einbinden und so sicherstellen, dass ihre Perspektiven im Modell gut abgebildet sind. Wir wollen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 19 Jahren erforschen, wie Kinder und Jugendliche gesund bleiben, Entscheidungen in Bezug auf Gesundheit treffen und was sie unter Gesundheit verstehen. In diesem Projekt liegt unser besonderes Augenmerk darauf, dass die gemeinsame Forschungstätigkeit dazu beiträgt, die Kompetenzen der jungen Ko-Forschenden zu stärken. Zusätzlich werden wir sie in ihrer eigenen Handlungsfähigkeit als Ko-Forschende unterstützen. Ihr aktives Engagement soll auch ihre eigene Gesundheitskompetenz fördern.

Im Rahmen des Projekts gibt es neben den beteiligten Kindern und Jugendlichen, die als Ko-Forscher*innen agieren, auch einen Jugendrat. In diesem Jugendrat möchten wir Fragen rund um die Umsetzung des Projekts besprechen und uns von den Jugendlichen, die Expert*innen für ihre Lebenswelt sind, in Bezug auf die optimale Umsetzung des Projekts beraten lassen. Die Ko-Forschung begann im Mai 2024.

Möglichkeiten zum Mitwirken

Wir suchen derzeit nach folgenden Mitwirkenden:

- Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren, die gemeinsam mit uns zum Thema Gesundheit forschen möchten (Anmeldung hier)

Als Wertschätzung für dein Engagement und deine Zeit gibt’s eine Aufwandsentschädigung von uns!

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

HealthFerm

Das Sauerteig-Mikrobiom

Sauerteigbäcker*innen und Fermentationsbegeisterte aufgepasst - HealthFerm erforscht pflanzenbasierte und fermentierte Lebensmittel, die bei euch zuhause gedeihen und gegessen werden!

Fermentierte Lebensmittel sind sowohl in unserer täglichen Ernährung als auch in verschiedenen Esskulturen präsent: von Sauerteigbrot über Bier, Wein, Essiggurken, Sauerkraut, Miso, Kombucha und vielem mehr. Die Kunst des Fermentierens ist (wieder) auf dem Vormarsch, und viele Menschen stellen ihre eigenen fermentierten Lebensmittel zu Hause her. Kann uns die Fermentation bei der Umstellung auf eine vermehrt pflanzlich basierte Ernährung helfen? Das europäische Forschungsprojekt HealthFerm will die Zusammenhänge zwischen den an der Lebensmittelfermentation beteiligten Mikroorganismen, den aus diesen Prozessen resultierenden fermentierten Lebensmitteln und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit untersuchen.

So kannst Du mitmachen:

Projektteilnehmer*innen werden gebeten, anhand von zwei Fragebögen Informationen über ihre Fermentationspraktiken und ihre Einstellung zu fermentierten Lebensmitteln mitzuteilen. Anhand dieser Rückmeldungen werden die Forscher*innen 1.000 Teilnehmer*innen auswählen, die ihre fermentierten Lebensmittel zur Analyse einsenden können, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Sauerteig liegt. Die Resultate aus dem Labor werden im Anschluss zur Verfügung gestellt. So könnt Ihr z.B. Erfahren, wie viele Kulturen sich in Eurem Sauerteig tummeln und wie häufig diese vorkommen!

Dazu einfach diese in 7 Sprachen verfügbare Website aufrufen.

Was danach geschieht:

Die Daten zu den Mikroorganismen, dem Genom und den Stoffwechselprodukten, die in den fermentierten Lebensmitteln der teilnehmenden Bürger*innen entdeckt wurden, werden in einem frei zugänglichen Online-Atlas des Lebensmittelmikrobioms verfügbar sein. Dort können die Teilnehmer*innen die Mikroorganismen aus ihren fermentierten Lebensmitteln bewerten und vergleichen.

Die aus den eingesendeten Lebensmitteln gewonnenen Mikroorganismen werden zudem zur Entwicklung innovativer Fermentationen von Hülsenfrüchten und Lebensmitteln auf Getreidebasis genutzt. Ein Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung von fermentierten Lebensmitteln als Alternative zu milch- und fleischbasierten Lebensmitteln.

Des Weiteren werden die gesundheitlichen Auswirkungen und die Verbraucherwahrnehmung neuartiger fermentierter Lebensmittel untersucht. Damit soll die Aufnahme dieser Lebensmittel in Europa verbreiteten Ernährungsweisen begünstigt werden. Der Aufbau und die Pflege eines Ökosystems mit unterschiedlichen Interessensgruppen und Forschenden soll dabei helfen, eine möglichst langanhaltende Wirkung über das Projekt hinaus zu erzielen.

Wer ohne Teilnahme auf dem Laufenden bleiben möchte, empfiehlt sich die regelmässige Lektüre des HealthFerm-Blogs.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

City Layers

Citizen Mapping as a Practice of City-Making

Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderte Projekt "City Layers: Citizen Mapping as a Practice of City-Making" stellt einen zeitgemäßen Rahmen für die Stadtaufzeichnung vor, der sich auf die Beobachtung und Aufzeichnung städtischer Räume durch die Bürger*innen konzentriert um zu einer egalitäreren Stadtgestaltung beizutragen. Im Rahmen des Citizen Science Award 2023 wurde die City Layers App in Zusammenarbeit mit Studierenden, Bürger*innen und Forscher*innen entwickelt, um die Art und Weise, wie Städte gestaltet werden, zu demokratisieren und zu diversifizieren.

Hypothesen

Die Forschungshypothese besagt, dass die derzeitigen Datenerhebungsmethoden simulierten und messbaren Daten den Vorrang geben, wodurch vielfältige Datensätze entfremdet und ausgeschlossen werden. City Layers nutzt innovative und zeitgemäße Datenerhebungsmethoden, die die Aufzeichnung subjektiver Erfahrungen der Stadt ermöglichen. Das Projekt schlägt somit eine inklusive und anpassungsfähige Form der Datenerhebung für die Stadtgestaltung vor, die auf den von den Bürger*innen diktierten Bedingungen basiert.

Ziele

Die Forschung zielt darauf ab, das Engagement zwischen den Bürger*innen und der Stadtgestaltung mithilfe des City Layers-Apps zu vertiefen, indem sie dazu aufgefordert werden, verschiedene materielle und immaterielle 'Schichten' ihrer Städte zu identifizieren und zu erfassen. Dazu gehören Zugänglichkeit, Lärm, Sicherheit, Klimaresistenz, Ästhetik, Annehmlichkeiten und viele andere. Diese Stadtaufzeichnungs-App dient als Kommunikationsmittel zwischen den Städten und ihren Bürger*innen und generiert eine zeitgemäße, kritische Form von Daten, die kollektiv erzeugt, verwaltet und gepflegt werden.

Herangehensweise und Methoden

Mit City Layers - einem digitalisierten, partizipativen Werkzeug für die Stadtgestaltung - werden die Bürger*innen aufgefordert, ihre Ansichten zu einer bestimmten städtischen Umgebung durch Tags, Textkommentare, Fotos, Vorschläge und Abstimmungen zu artikulieren. Indem sie ihre subjektiven Erfahrungen in bestimmten Räumen erkennen und zum Ausdruck bringen, vermitteln die Bürger*innen Bedeutung und Werte, liefern aber auch wertvolle Daten darüber, wie diese Räume verbessert werden können. Die Bürger*innen können sich Gedanken darüber machen, wie städtische Orte verbessert werden können, oder sie können sich in die Informationen über ihre städtische Umgebung vertiefen, die von anderen erfasst wurden. Die Beiträge der Citizen Scientists werden online als eine Art Gemeingut zur aktiven Nutzung zur Verfügung gestellt. Dieses innovative Aufzeichungsinstrument zielt also darauf ab, individuelle Beobachtungen in kollektives Wissen umzuwandeln und die Stärken der Bürger*innenbeteiligung an der Stadtgestaltung herauszustellen. Die gesammelten Daten sollen eine Grundlage für einen besseren Dialog zwischen den Nutzern des städtischen Raums und den Planern bilden. Daher erkennt die Forschung den Citizen Science-Ansatz als eine demokratische und dringende Strategie an, um die wesentlichen Komponenten, die eine Stadt ausmachen, zu identifizieren.

Bildergalerie

https://www.citizen-science.at/projekte/projekte/tag/gesundheit?start=10#sigProId5975b3fb95

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

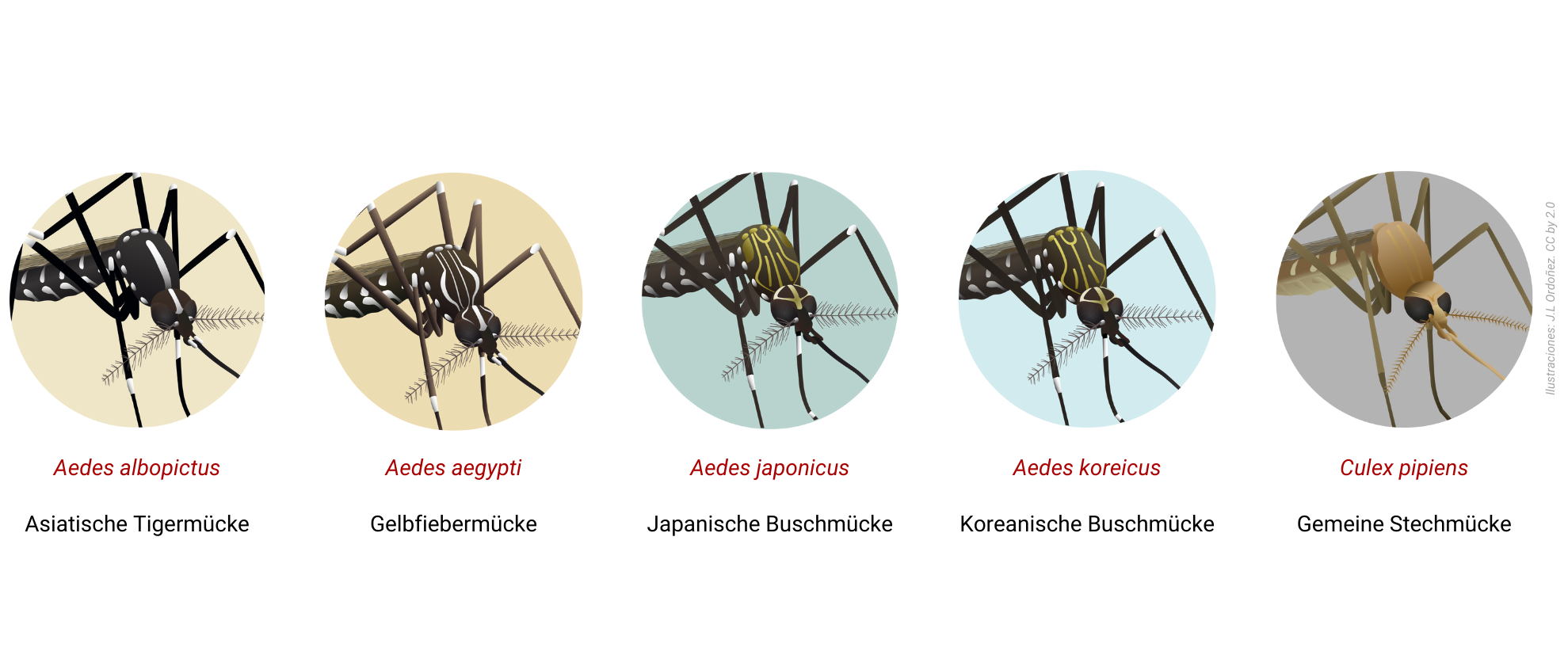

Mosquito Alert

Mosquito Alert ist ein Citizen Science Projekt, mit dem Tigermücken und andere Gelsen (Stechmücken) ganz einfach mittels einer kostenfreien App gemeldet werden können. Tigermücken sind immer kleiner als eine 1-Cent-Münze, haben einen weißen Streifen am schwarzen Rückenschild und weiße Streifen auf Körper und Beinen. Die eingesendeten Fotos werden von nationalen und internationalen Expert*innen begutachtet und die Funde dann anonym auf einer öffentlich zugänglichen Karte angezeigt.

Tigermücken sind gebietsfremde Gelsen, die ursprünglich aus dem asiatischen Raum stammen. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich diese Art stark in Europa ausgebreitet. Tigermücken sind nicht nur lästig, sie können eine Vielzahl an Krankheitserregern (z. B. das Zika-Virus oder das Dengue-Virus) übertragen. Breiten sich Tigermücken in Österreich aus, könnten sich somit diese Krankheiten ebenfalls in unserem Land ausbreiten.

Mit der App können, neben Tigermücken, noch weitere Gelsenarten gemeldet werden. Es handelt sich um die ebenfalls gebietsfremden Arten Japanische Buschmücke, Koreanische Buschmücke und die bisher in Österreich noch nicht nachgewiesene Gelbfiebermücke. Diese Arten sind ebenfalls in der Lage bestimmte Krankheitserreger zu übertragen und könnten heimische Arten verdrängen. Desweiteren können Funde der heimischen Gemeinen Stechmücke gemeldet werden. Diese ist von den heimischen Arten jene, die die größte Bedeutung in der Verbreitung von Krankheitserregern (z. B. West-Nil-Virus) hat.

Hintergrund

Die Erfassung der Ver- und Ausbreitung von (bestimmten, oftmals gebietsfremden) Stechmückenarten in einem Land erfolgt durch meist arbeits- und kostenintensive, von Expert*innen durchgeführte, Monitoring-Projekte. Da ein flächendeckendes Expert*innen-Monitoring jedoch nur schwer möglich (und finanzierbar) ist, stellen Meldungen von Bürger*innen oft eine wertvolle Ergänzung zu solchen Monitoring-Projekten dar. So stammen z.B. die ersten Funde der Asiatischen Tigermücken in Wien von Bürger*innen. Um Bürger*innen ein Tool anzubieten, mögliche Tigermücken und andere gebietsfremde Stechmückenarten möglichst unkompliziert zu melden, wurde die App „Mosquito Alert“ entwickelt. Dieses ursprüngliche aus Spanien stammende Projekt läuft seit 2014 und wird von den Institutionen CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), UPF (Universitat Pompeu Fabra), ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) und CEAB-CSIC (Centro de Estudios Avanzados de Blanes) koordiniert. In Spanien wurden mit der App bisher mehr als 18.300 Gelsen gemeldet. Im Rahmen der Projekte AIM-COST5 (AIM = Aedes Invasive Mosquitoes, COST = European Cooperation in Science and Technology) und Versatile Emerging infectious disease Observatory (VEO) wurde 2020 die App, über welche, die Gelsen gemeldet werden, an die europäische Situation angepasst, indem das Artenspektrum erweitert wurde und die App nunmehr in 18 verschiedenen Sprachen verfügbar ist. Für Österreich wird das Projekt von der AGES koordiniert und in Kooperation mit weiteren nationalen Expert*innen von der Vetmeduni Wien (Priv.Doz. Dr. Hans-Peter Führer, Dr. Maria Unterköfler) sowie der Universität Wien (Carina Zittra, PhD) durchgeführt. Sieht nun ein*e Teilnehmer*in eine der Zielarten (Anleitungen zur Erkennung und Unterscheidung sind in der App enthalten), so kann ein oder mehrere Fotos dieses Fundes mithilfe der App hochgeladen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Muster am Thorax und den Hinterbeinen gut sichtbar ist, da diese für die Artbestimmung entscheidend sind. Die hochgeladenen Fotos werden dann von drei (von ca. 50) Expert*innen begutachtet, wobei mindestens einer dieser drei ein*e nationale*r Expert*in ist. Diese entscheiden dann, ob es sich um eine der Zielarten handelt, und wenn ja, um welche. Aufgrund der Sichtbarkeit der Bestimmungsmerkmale in dem Foto wird ein Fund entweder „sicher“ bzw. „wahrscheinlich“ einer bestimmten Art zugewiesen. Die gemeldeten Funde werden zusammen mit dem Foto anonym auf einer öffentlich zugänglichen Karte angezeigt. Diese Karte könnte dann Gesundheitsbehörden oder Gelsen-Regulierungsprogrammen dabei unterstützen, um herauszufinden, wo ein Eingreifen nötig ist. Der gesammelte Datensatz ist ebenso frei zugänglich und bietet Wissenschaftler*innen wichtige Informationen zur Verbreitung der erfassten Arten.

Zusätzlich können über die Mosquito-Alert App öffentlich zugängliche Brutstätten gemeldet werden, die dann ebenfalls auf der Karte dargestellt werden. Dies kann bei der Durchführung von Bekämpfungsmaßnahmen unterstützen, da aufgezeigt wird, wo noch Handlungsbedarf besteht. Des Weiteren können auch noch Gelsenstiche gemeldet werden. Diese Information wird derzeit noch nicht auf der Karte dargestellt, könnte aber in Zukunft ebenfalls anzeigen, wo die Belästigung für Bürger*innen besonders hoch ist und daher Maßnahmen erforderlich sein könnten.

Stechmücken im Überblick

Citizen Science Seminar

Projektleiterin Karin Bakran-Lebl hat im Frühjahr 2024 im Rahmen der Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der BOKU University einen Vortrag über das Projekt Mosquito Alert gehalten: "Mosquito-Alert: Mit Citizen Scientists auf der Suche nach der Tigermücke".

Podcast-Folge

Im Juli 2024 war die Projektleiterin Karin Bakran-Lebl im Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute zu Gast und hat spannende Einblicke in das Projekt gewährt - hier können Sie sich die Sendung anhören.

Weitere Informationen

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Humane PapilloWAS?

Um herauszufinden, wie Informationen über HPV aufbereitet sein müssen, um bei den Zielgruppen anzukommen, erarbeiten wir im Projekt “Humane PapilloWAS?” gemeinsam mit Erziehungsberechtigten, Lehrer*innen und Schülervertreter*innen, was über HPV bekannt ist und welche Fehlinformationen kursieren.

Hintergrund

Nur 46% der Österreicher*innen wissen, was Humane Papillomaviren, kurz HPV, sind und nur 34% der Bevölkerung bringen HPV mit Krebserkrankungen in Verbindung. Das zeigt, dass in der Bevölkerung viele Wissenslücken zu einem Virus bestehen, mit dem sich im Laufe seines Lebens fast jeder Mensch infiziert. Eine Impfung gegen HPV, die zu einem 90%-igen Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs führt, könnte bei einer Impfung des Großteils der Bevölkerung sogar die Ausrottung desselben bewirken. Doch nicht nur Frauen sind betroffen, denn HPV kann 6 verschiedene Krebsarten auslösen, die auch Männer treffen. Die Impfung sollte idealerweise bei Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren erfolgen, da diese die beste Immunantwort auf den Impfstoff und das Virus aufbauen. Somit ist es wichtig, dass vor allem Eltern und deren Kinder einfach, klar und angstfrei über die richtigen Informationskanäle aufgeklärt werden. Um herauszufinden, wie Informationen über HPV aufbereitet sein müssen, um bei den Zielgruppen anzukommen, ist es notwendig, die agierenden Personengruppen von Beginn an mit an Bord zu holen. Das Projekt wird von Biomedizinischen Analytiker*innen, Kommunikationsexpert*innen und HPV-Krebs-Betroffenen begleitet.

Ziele

Das Projekt hat zum Ziel, in der Bevölkerung Verständnis über HPV und die möglichen Auswirkungen zu vermitteln, um dadurch selbstbestimmte Entscheidungen für die eigene Gesundheit treffen zu können. Es kann künftig außerdem eine Basis für Kommunikationsmaßnahmen in ähnlichen gesundheitsorientierten Projekten sein.

Umsetzung

Im Projekt wurden 2023 in mehreren Workshops gemeinsam mit den Bürger*innen die meist zielführenden Informationskanäle und -methoden identifiziert, um eine Kommunikationsstrategie für eine gute Aufklärungskampagne zu erarbeiten. In einer weiterführenden kleineren Beratungsrunde wurde eine Umfrage entwickelt, an der ca. 900 Personen aus der Bevölkerung teilgenommen haben.

(c) BMA / FH Salzburg

(c) BMA / FH Salzburg

Die Ergebnisse werden 2024 ausgewertet und in einem open access Journal veröffentlicht. 2024 wird außerdem in Zusammenarbeit mit Citizen Scientists eine Kommunikationskampagne im Bundesland Salzburg in die Praxis umgesetzt und es werden weitere Events zur Steigerung der HPV Awareness stattfinden.

Rollen im Projekt:

- Erziehungsberechtigte: Diese Gruppe nimmt die Rolle der Entscheidungsberechtigten ein: Wie entscheide ich mich und wie sage ich es meinem Kind?

- Jugendliche (in Form von Schülervertreter*innen): Diese Gruppe nimmt die Rolle und Sichtweise der direkt Betroffenen, was Ansteckung und Impfung anbelangt, ein.

- Lehrer*innen: Diese Gruppe formt ein wichtiges Zwischenglied zwischen Erziehungsberechtigten und Schüler*innen in der Informationsvermittlung.

- Forscher*innen: Informationsvermittlung, Wissenschaftskommunikation, Betreuung der Citizen Scientists, Projektdurchführung & Workshopmoderation

Citizen Science Award 2024

Das Projekt ist auch beim diesjährigen Citizen Science Award dabei. Schulklassen ab der 4. Schulstufe & Einzelpersonen können von 01.04.2024 bis 31.07.2024 mitmachen und den Citizen Science Award mit einem Preisgeld von bis zu 1.000 € gewinnen. Teilnehmer*innen sind eingeladen, ein informatives Kurzvideo über HPV für Social Media zu erstellen und an die Forscher*innen zu schicken. Die drei besten Videos werden prämiert und für die Aufklärungskampagne verwendet. Anmeldung zur Teilnahme am Award ab sofort an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Ergebnisse

Die Projektergebnisse werden auf der Projektwebsite sowie auf der Website der FH Salzburg veröffentlicht. Außerdem wurden sie bei einer Veranstaltung im November 2023 gemeinsam mit den Citizen Scientists der Öffentlichkeit präsentiert.

Die Abschlussveranstaltung des ersten Projektteils (c) Elena Franke / FH Salzburg

Podcast

Für den Österreich forscht Podcast "Wissen macht Leute" waren Projektleiterin Magdalena Meikl und Citizen Scientist Susanne Ortner zu Gast - hier können Sie die Sendung anhören.

Das Projekt "Humane PapilloWAS?" hat auch einen Podcast: https://open.spotify.com/show/5TdAebPNRHev8PtR8jLzTh.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

My Tune

Musiktherapie aus unseren Perspektiven

Das partizipative Forschungsprojekt „My Tune“ wurde am WZMF* durchgeführt und von der Ludwig Boltzmann Gesellschaft GmbH im Rahmen des „Patient and Public Involvement and Engagement in Research 2021“-Calls gefördert. Im Zentrum stand dabei die Reflexion musiktherapeutischer Prozesse durch Klient*innen, im Speziellen Jugendliche und junge Erwachsene.

Von März 2022 bis April 2023 entwickelte das „My Tune“-Forschungsteam das „My Tune“-Tool, ein Reflexionstool für junge Erwachsene, das für die musiktherapeutische Praxis konzipiert ist. Das Forschungstem bestant aus:

- den WZMF-Mitarbeiter:innen Julia Fent und Irene Stepniczka,

- dem Co-Leitungs-Team (Lenkungsausschuss: zwei junge Erwachsene mit Musiktherapie-Erfahrung, eine Bezugsperson, zwei Musiktherapeut*innen) und

- dem Co-Creation-Team (drei junge Erwachsene mit Musiktherapie-Erfahrung, vier Musiktherapeut:innen).

Das "My Tune"-Set besteht aus einer Kurzinformation für Klient*innen, einem Handbuch für Musiktherapeut*innen und zwei separaten Teilen mit strukturierten Anregungen zur Reflexion.

- Teil 1 ist ein interaktives Modul für Klient:innen und Musiktherapeut*innen, das die Klient*innen dazu anregen soll, ihre Musiktherapie-Prozesse auf kreative und strukturierte Weise zu reflektieren: Ausgehend von einer eindrücklichen Situation in ihrer Musiktherapie werden die Klient*innen dazu aufgefordert, diese Erinnerung durch musikalisches Improvisieren, Zeichnen/Malen oder Bewegung präsenter zu machen. Daraufhin können die Klient*innen gemeinsam mit ihrem*ihrer Therapeut*in an der Situation ihrer Wahl anhand vorformulierter Frage- und Antwortkarten arbeiten. Die Antwortkarten enthalten auch eine Option für eine frei formulierte Antwort. So regt Teil 1 des Tools nicht nur zur persönlichen Reflexion über Themen an, die vorher vielleicht nicht im Fokus standen, sondern fördert auch die Interaktion zwischen den Klient*innen und ihren Musiktherapeut*innen.

- Teil 2 des Tools besteht aus einer Reihe von Kärtchen, die den Klient*innen Reflexionsfragen stellen, die von ihnen eigenverantwortlich bearbeitet werden und sich mit der Rolle der Musik in ihrem Leben, ihren Erfahrungen in der Musiktherapie und den Auswirkungen der Musiktherapie auf ihren Alltag befassen.

Begleitend dazu können die Klient*innen, falls gewünscht, z. B. Notizen in einem Tagebuch machen, Zeichnungen anfertigen usw., um ihre Gedanken und Gefühle festzuhalten und diese, gegebenenfalls, mit ihrem*ihrer Therapeut*in zu teilen. Auf diese Weise gibt das "My Tune"-Tool den Klient*innen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob, wann, wo, was, wie und in welchem Umfang das Tool genutzt wird.

Neben der Entwicklung und Erprobung des „My Tune“-Tools erbrachte das Projekt auch vielfältige und wertvolle Einblicke in die partizipative Forschungspraxis im Bereich der Musiktherapie, die in zukünftige Projekte und Forschungen einfließen werden.

Podcast-Folge

Für den Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute waren Julia Fent und Irene Stepniczka zu Gast - hier können Sie die Sendung anhören.

*WZMF – Wiener Zentrum für Musiktherapie-Forschung, Institut für Musiktherapie, mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Wien, Österreich

Publikationen

Fent, J. & Stepniczka, I. (2022). My Tune – „Musiktherapie aus unseren Perspektiven“. Musiktherapeutische Umschau, 43(3), 258–260.

Fent, J. & Stepniczka, I. (2023). Participatory research in music therapy: Potentials and challenges in “My Tune”. Music Therapy Today, Special Issue: Proceedings of the 17th World Congress of Music Therapy, 18(1), 317–318.

Stepniczka, I. & Fent, J. (2023). “My Tune” – music therapy evaluation from a novel perspective. Music Therapy Today, Special Issue: Proceedings of the 17th World Congress of Music Therapy, 18(1), 325–326.

Stepniczka, I. & Fent, J. (2023). “My Tune: Music Therapy from OUR Perspectives”. PoS, ACSC2023, 005. doi: 10.22323/1.442.0005. .

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Urbane Hitzegeschichten

Was ist Urban Heat Stories?

In der Stadt wird es in den nächsten Jahren immer heißer. Die Betroffenheit von Hitze kann sich von Nachbarschaft zu Nachbarschaft stark unterscheiden. Sie hängt nicht nur von der Bebauungsdichte oder dem Grad der Versiegelung in der Stadt ab, sondern auch von dem Alter und dem Gesundheitszustand der Menschen und deren direktem Wohnumfeld.

Das Forschungsprojekt Urban Heat Stories sammelt daher individuelle Hitzeerfahrungen vulnerabler Gruppen in Wien. So sollen die vielfältigen Betroffenheiten und Ansprüche von Stadtbewohner:innen sichtbar werden.

Ziel ist auch die Entwicklung eines Chatbot-Piloten. Er soll Einblicke in die soziale Dimension von Hitze auf Stadtebene bieten. Auf dieser Grundlage können Empfehlungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung bei steigenden Temperaturen um eine soziale Dimension erweitert und damit die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen langfristig in die Planung integriert werden

Wie funktioniert Urban Heat Stories?

Wesentliche Kooperationspartner*innen sind die Stadtbewohner*innen. In einem zweiteiligen Workshop kartieren sie zunächst ihre Aufenthaltsorte im öffentlichen Raum ihres Wohnumfeldes. Die Temperaturen der lokalisierten Orte werden exemplarisch mittels mobiler Sensoren in einem gemeinsamen Wahrnehmungs- und Sondierungsspaziergang untersucht. Die gemessenen Temperaturen werden mit dem persönlichem Hitzeempfinden verglichen. So entsteht eine Diskussionsgrundlage für die Urban Heat Stories. Sie sind Ausgangspunkt zur Entwicklung des neuartigen Chatbot-Piloten zur Hitzewahrnehmung in der Stadt.

Wie kann ich mitforschen?

Seit September 2023 fanden vier Workshops mit Senior*innen als Citizen Scientists rund um den Quellenplatz (10. Bezirk, Wien) statt. Das Format soll im Frühjahr/Sommer 2024 auch in anderen Stadtteilen mit weiteren Zielgruppen fortgesetzt werden. Ein erster Chatbot-Pilot wird zudem im Winter 2024 starten.

Kommende Veranstaltungen:

- Urbane Hitzegeschichten auf dem Citizen Science Day im Naturhistorischen Museum: Im Rahmen des Citizen Science Days (06.04.2024, NHM Wien) wird es für Interessierte die Möglichkeit geben, das Projekt kennenzulernen, eigene Geschichten zu teilen sowie Temperaturen zu messen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

- Citizen Science Award 2024: Wir freuen uns, als eines von acht Projekten für den Citizen Science Award 2024 des OeAD ausgewählt zu sein. Zwischen April und Juli 2024 werden Workshops mit Schüler*innen stattfinden. Für die teilnehmenden Schulklassen gibt es zusätzlich Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Details zur Anmeldung unter: www.youngscience.at/csa.

Bei Interesse an einer Citizen-Science-Forschung zu Hitzeerfahrungen (bspw. Workshop-Teilnahme, Chatbot-Test) in Ihrer Nachbarschaft freuen wir uns ebenso über ein kurzes initiatives Mail an eine der angegebenen Kontaktadressen.

Podcast-Folge

Im Rahmen der Folge "Der Citizen Science Award 2024 - ein Blick hinter die Kulissen" gewährte Sebastian Harnacker im Podcast Wissen macht Leute Einblicke in das Projekt. Sie können die Folge auf unserem Blog oder auf der Podcast-App Ihrer Wahl nachhören. Alle Details finden Sie hier.

Blogbeitrag zum Abschluss des Projekts

Das Projekt „OPUSH – Citizen Science Pilot Urban Heat Stories", wurde mit dem Österreichischen Staatspreis für Klimawandelanpassung (CliA) in der Sonderkategorie Forschung ausgezeichnet: https://www.citizen-science.at/blog/tu-wien-gewinnt-oesterreichischen-staatspreis-fuer-klimawandelanpassung-clia

Was passiert mit den Ergebnissen?

Die Erkenntnisse sind Grundlage für Empfehlungen an die Stadtplanung und sollen in aktuelle Entwicklungsprojekte (bspw. WienNeu+, 10. Bezirk) einbezogen werden. Sie werden zudem auf der Internetseite des future.lab Research Center der TU Wien veröffentlicht. Für Teilnehmer*innen - als Co-Forschende - werden die Ergebnisse auch als Printausgabe kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Wer steht hinter dem Projekt?

Das Projektteam besteht aus Forschenden des future.lab Research Center und der TU Wien Bibliothek sowie aus den Bewohner*innen als Citizen Scientists. Stadtforschung findet nicht im Labor, sondern gemeinsam vor Ort statt. Bewohner*innen bringen Ihre Erfahrungen und Interessen ein.

Die Umsetzung erfolgt - im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes „OPUSH“ - in enger Kooperation mit dem Partnerprojekt Heat Chronicles (Cròniques de la Calor) von Open Systems an der Universidad de Barcelona. Eine Zusammenarbeit auf lokaler Ebene besteht mit der Stadt Wien (MA 22, MA 25, GB*), der Arbeiterkammer Wien und dem Naturhistorischen Museum.

Welche Rollen gibt es im Projekt?

- Das transdisziplinäre Projektteam setzt sich aus der Forschungsgruppe des future.lab Research Center sowie der TU Wien Bibliothek zusammen. Die TU Wien Bibliothek kann u.a. auf Erfahrung im Bereich Big Data und Urbaner Hitze zurückgreifen.

- Die Bewohner*innen nehmen als Citizen Scientist an der Entwicklung der Inhalte für den ChatBot teil und sind zentral für die Erhebung der Daten in Form von Micro-Stories.

- Das Naturhistorische Museum wird als lokaler Stakeholder mit breiter Erfahrung mit Citizen Science Experimenten eingebunden.

- Lokaler Projektpartner sind zudem die Magistratsabteilungen der Stadt Wien MA 21 und MA 22 (Expertise und meteorologische Hintergrunddaten), die Arbeiterkammer Wien (bspw. Sozialraummonitor), OpenKnowledgeMaps (Datenvisualisierung) und Wunderbyte (Chatbot-Programmierung).

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Update Social

Mit deinen Ideen in eine lebenswerte Zukunft für alle

Unsere Gesellschaft steht vor zahlreichen sozialen Herausforderungen. Die öffentliche Verwaltung, Wohlfahrtsverbände & soziale Dienstleister*innen, Zivilgesellschaft und (soziale) Unternehmen arbeiten bereits daran diese zu lösen. Angesichts immer komplexer werdender Herausforderungen braucht es verstärkt eine Zusammenarbeit und einen Dialog über die einzelnen Sektoren hinweg. Denn gemeinsam können wir mehr erreichen!

Den Rahmen für eine Zusammenarbeit soll UpdateSocial bieten!

In allen Bereichen unserer Gesellschaft gibt es Menschen, die entweder bereits eine Idee zur Lösung einer Herausforderung haben oder neue Lösungsansätze (z.B. neue Produkte, soziale Dienstleistungen) entwickeln wollen. Mit UpdateSocial bündeln wir die Innovationskraft aller Sektoren und schaffen gemeinsam den Durchbruch. Wir verbinden damit Ideenreichtum der Zivilgesellschaft mit der Umsetzungskraft von Wohlfahrtsverbänden und der öffentlichen Verwaltung.

Zu Beginn sammeln wir in einer kollaborativen 48-h Ideenwerkstatt die Lösungsansätze zu den zuvor definierten sozialen Herausforderungen. In einem Unterstützungsprogramm wird die Weiterentwicklung dieser Ansätze begleitet, um diese reif für die Zusammenarbeit mit Pilotierungs- und Skalierungspartner*innen wie der Volkshilfe OÖ, andere soziale Dienstleister*innen oder der öffentlichen Verwaltung zu machen.

ALLE sind aufgerufen mitzumachen. Ko-kreativ, lokal und digital.

Mach mit beim Update von Bürger*innen für Bürger*innen!

Gemeinsam können wir innovative Lösungen vorantreiben und die Community für soziale Innovationen in OÖ stärken

Rolle als Teilnehmer*in:

Werde Teil der Community der Macher*innen, profitiere von einer öffentlich-unterstützen, kollaborativen und lösungsorientierten Zusammenarbeit, hilf mit bei der Entwicklung neuer Lösungsansätze für die sozialen Herausforderungen unserer Zeit oder setze dich dafür ein es mit deiner Idee zum Durchbruch zu schaffen. Neugierig geworden? Dann besuche uns unter https://updatesocial.org/mitmachen/.

Rolle als Mentor*in / Botschafter*in / Umsetzungspartner*in:

- Unterstütze die Teilnehmer*innen mit deinem Wissen und Netzwerk. Arbeite mit der Community auf Augenhöhe zusammen und leiste somit deinen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft für alle.

- Ruf mit uns alle Bürger*innen zur Teilnahme an der 48h Ideenwerkstatt auf. Ob Newsletter, oder Social-Media - alles geht.

- Kennst du andere Vorbilder, die für den Aufbruch stehen? Lade sie ein, auch Teil von UpdateSocial zu werden.

Bei Interesse melde dich bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

Diese Partner*innen sind bereits dabei: https://updatesocial.org/team/#partner.

Unsere Mission

Mit UpdateSocial wollen wir das soziale Innovationsökosystem in Oberösterreich stärken. Das Kernelement dieses Ökosystems ist eine starke und transformationswillige Community, in der Vertrauen zueinander besteht. Damit dient diese Initiative als Grundbaustein für eine organisch wachsende Bewegung, welche die digitale und grüne Transformation des sozialen Dienstleistungssektors vorantreibt.

Wie läuft UpdateSocial ab?

Allianzen bilden und Herausforderungen definieren

- Wir formen Allianzen mit führenden Akteur*innen aus allen Sektoren, um die Innovationskraft aller zu bündeln und die Zusammenarbeit zu fördern.

- Im Mittelpunkt stehen soziale Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Gemeinsam mit Schlüsselakteur*innen der öffentlichen Verwaltung (Land OÖ, Stadt Linz) und mit der Expertise der Volkshilfe OÖ identifizieren wir relevante soziale Fragestellungen, die wir an die Zivilgesellschaft richten.

Zivilgesellschaft mobilisieren und Lösungsansätze (weiter-)entwickeln

- Durch einen offenen Aufruf Anfang März soll die Zivilgesellschaft für UpdateSocial mobilisiert werden. Somit wird eine Community aufgebaut, die sich für einen zukunftsfähigen sozialen Dienstleistungssektor einsetzt.

- Mitte April (21.04. – 23.04.2023) wird die 48h Ideenwerkstatt stattfinden, bei der bestehende und neue Lösungsansätze für die identifizierten Herausforderungen erarbeitet werden. Ausgewählte Lösungsideen werden anschließend von einer Jury in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet.

Ideen mit Potential unterstützen und skalieren

- Die Initiativen können sich nach dem Ideen-Wochenende für ein Unterstützungsprogramm bewerben (bis 04.05.2023). Dieses startet Anfang Mai (10.05.2023) und verhilft den Teams durch z.B. Expert*innen Inputs, Community Meetings und Hilfe von Mentor*innen, ihre Lösungsansätze weiterzuentwickeln.

- Im Anschluss an das Unterstützungsprogramm setzt ab Oktober 2022 das Pilotierungsprogramm an. Am 03.10.2023 bekommen die Projektgruppen beim der Community Feier nochmal die Möglichkeit ihre Lösungen zu präsentieren. Gemeinsame Erfolge werden gefeiert, die nächsten Schritte anvisieren und die Zukunft der sozialen Innovations-Community gestalten. Was funktioniert wird mit vereinter Kraft z.B. mithilfe eines Umsetzungspartners aus unserem Netzwerk für soziale Innovationen, pilotiert.

Erkenntnisse ableiten und aufbereiten

- Während des gesamten Prozesses von UpdateSocial, welches als wissenschaftliches Projekt durch die Ludwig Boltzmann Gesellschaft gefördert wird, sammeln wir Erkenntnisse einerseits für einen umfangreichen „Learning Report“ für das gemeinsame Lernen und andererseits für die Grundlagenforschung von Open Social Innovation.

Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier:

- https://updatesocial.org

- https://updatesocial.org/linktree/

- https://ooe.orf.at/stories/3200196/

- https://www.linkedin.com/company/updatesocial/

- https://www.instagram.com/updatesocial_ooe/

-

UpdateSocial-Team UpdateSocial-Team

UpdateSocial-Team UpdateSocial-Team -

-

48h-Ideenwerkstatt von 21. - 23. April 2023 48h-Ideenwerkstatt von 21. - 23. April 2023

48h-Ideenwerkstatt von 21. - 23. April 2023 48h-Ideenwerkstatt von 21. - 23. April 2023

https://www.citizen-science.at/projekte/projekte/tag/gesundheit?start=10#sigProIdea3ccad175

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

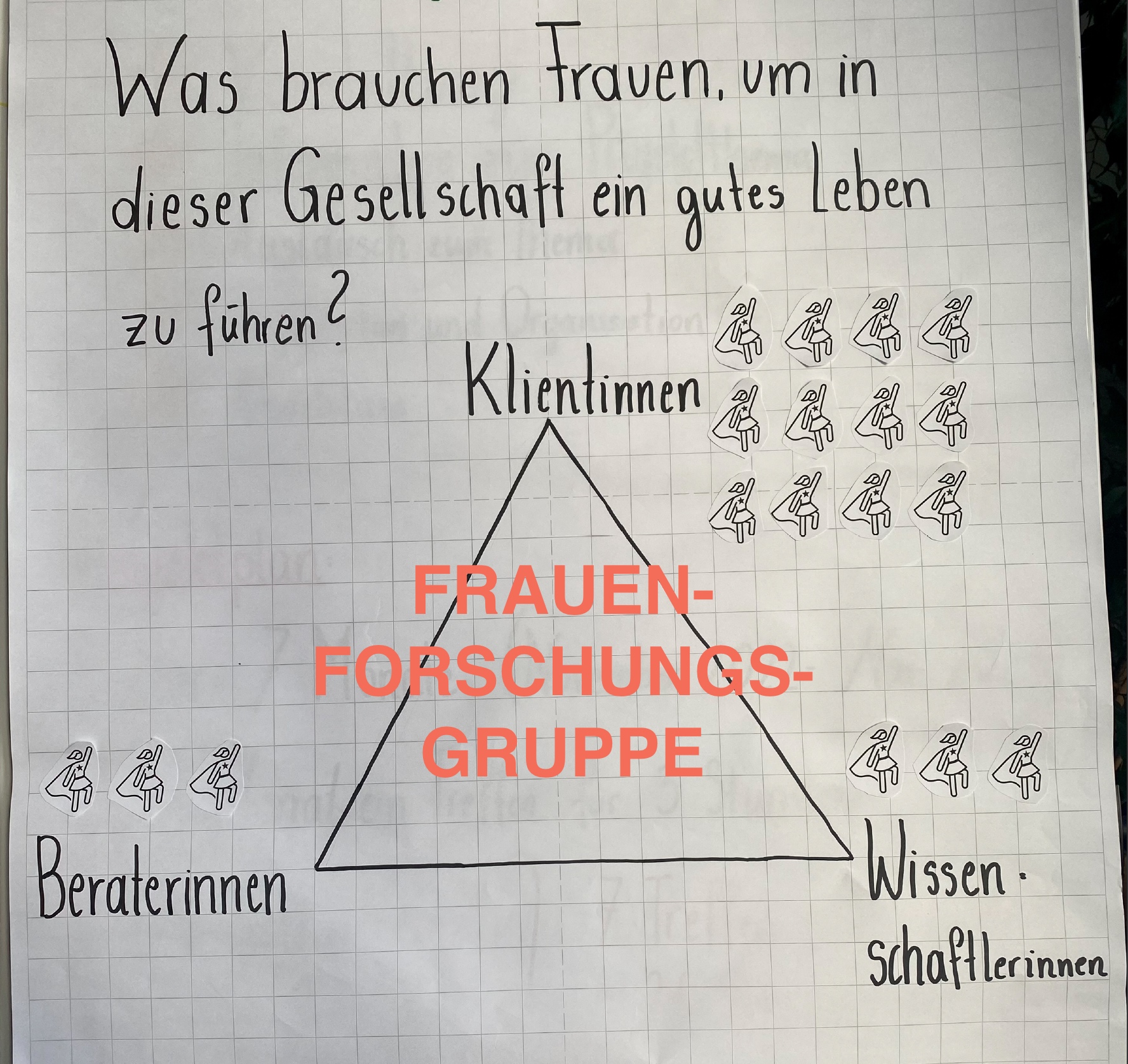

The Psychological is Participatory

Beratungsstellen für Frauen* sind wichtige Einrichtungen, die seit den 1980er Jahren von der zweiten Frauenbewegung gegründet wurden. In dem Projekt forschen Wissenschaftlerinnen gemeinsam mit Beraterinnen und Klientinnen von Wiener Frauen*-Beratungsstellen. Uns interessieren die Lebensgeschichten von Frauen*, die sich an Beratungsstellen Hilfe holen. Wie können Frauen heute in dieser Gesellschaft ein gutes Leben führen und welche Rolle kann Frauenberatung dabei spielen? In Workshops werden Fragestellungen und Methoden gemeinsam mit den Projektpartnerinnen entwickelt. Die Frauen* und die Berater*innen werden darin angeleitet, ihr Wissen und Erfahrungen in Form von erzählten Geschichten oder/und mit visuellen Methoden zu dokumentieren. Die Verwendung eines kritischen partizipativen Handlungsansatzes ermöglicht sowohl Beraterinnen als auch Klientinnen, Veränderungen zu reflektieren, die durch einen feministischen, psychologischen Beratungsprozess entstanden sind.

Die Perspektive von Klientinnen ist bislang nur sehr selten in der Geschichte der Psychologie berücksichtigt worden. Vor allem strukturell benachteiligte Frauen* werden oft wenig gehört, bspw. Migrantinnen oder armutsbetroffene Alleinerzieherinnen. Die Forschung mit Klientinnen möchte die Frauen* empowern und mit ihnen gemeinsam untersuchen, wie gesellschaftliche Umstände ihren Lebensweg geprägt haben.

“The Psychological is Participatory – Feminist critical participatory action research with women’s counseling centers and their clients” (2022-2023), Gefördert vom Österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung FWF (TCS 112 Top Citizen Science) und co-finanziert von der Abteilung Frauen und Familie der Arbeiterkammer

Projektleitung: Ass.-Prof. Dr. Nora Ruck

Projektmitarbeit: Dr. Barbara Rothmüller, Julia Struppe-Schanda, MSc.

In dem Projekt forschen wir gemeinsam mit Dr. Bettina Zehetner von der Beratungsstelle Frauen* beraten Frauen* und Dr. Sigrid Awart und Dr. Andrea Kaiser-Horvath von der Beratungsstelle Peregrina sowie mit 12 Klientinnen beider Beratungsstellen*. Im Advisory Board des Projekts beraten uns Prof. Michelle Fine & Prof. María Elena Torre (CUNY), Prof. Thomas Stefan (Postdam) und Prof. Alexandra Rutherford (Toronto). Der Projektabschluss ist für Dezember 2023 geplant.

*Teilnahme daher geschlossen.

Podcast-Folge

Projektleiterin Nora Ruck war im April 2025 im Österreich forscht Podcast "Wissen macht Leute" zu Gast und hat viele spannende Einblicke ins Projekt gewährt - die Sendung können Sie hier anhören.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.