Florian Heigl

NestCams

In diesem Projekt konnten Bürger*innen an einem wissenschaftlichen Projekt zur Erforschung des Brutverhaltens von Graugänsen und Waldrappen mitarbeiten.

Die Konrad Lorenz Forschungsstelle (KLF, eine Core Facility der Universität Wien) widmet sich seit ihrer Gründung im Jahr 1973 u. a. der Erforschung der sozialen Systeme von freifliegenden Vögeln. Insbesondere drei Vogelarten werden als Modelle verwendet: Graugänse, Raben und Waldrappe.

Worum ging es?

Mit diesem Projekt wurden die Zusammenhänge zwischen den Verhaltensmustern und dem Bruterfolg bei zwei Vogelarten (Graugänse, Waldrappe) untersucht. Die ausgewählten Arten verwenden unterschiedliche Strategien: Graugänse sind langzeitmonogam, das Nest wird ausschließlich vom Weibchen betreut und die Jungtiere sind Nestflüchter. Bei den saisonal-monogamen Waldrappen wird das Nest von beiden Paar-Partnern betreut und die Jungen sind Nesthocker.

Ziele des Projekts NestCams

Gemeinsam mit Citizen Scientists wurd erforscht, warum es innerhalb einer Schar bzw. Kolonie Paare gibt, die bei der Brut und der Aufzucht der Jungtiere erfolgreich sind und welche, die keinen Erfolg haben.

Wer konnte teilnehmen?

Für die Teilnahme am Projekt NestCams benötigte man lediglich einen Computer mit Internetzugang.

Wie konnte man teilnehmen?

Für die Teilnahme wurde die Plattform Zooniverse verwendet und war auf Deutsch und Englisch ohne Registrierung möglich. Um im „Talk“ mit den Projektmitarbeiter*innen in Kontakt treten zu können, war eine Registrierung notwendig.

Hier kommen Sie zu zwei Videobeiträgen und einem Quiz auf der KinderUni Wien Online.

Aktuelles:

Update 30.03.2021: Das Ziel von 15000 Videos wurde erreicht! Es stehen nun weitere Videos zur Auswertung bereit, je mehr desto repräsentativer wird das Datenset. Vielen Dank für die Unterstützung.

März 2021: Bereits 41.000 Kurzvideos von Graugänsen und Waldrappen am Nest konnten mit Hilfe von über 5500 Citizen Scientists klassifiziert werden. Die Graugänse Videos der Brutsaison 2018 konnten abgeschlossen werden und die der Brutsaison 2019 befindet sich auf der Plattform und steht bereit, um ausgewertet zu werden. Ziel ist, im März und April 2021 mindestens 15.000 Videos fertigzustellen. Als kleines Dankeschön werden unter allen registrierten Teilnehmer*innen in diesem Zeitraum kleine Preise verlost.

Publikationen

Rittenschober J., V. Puehringer-Sturmayr, & D. Frigerio, The relevance of a digital platform for the citizen science project NestCams, PoS(ACSC2020) (2021) Sissa Medialab. Proceedings of Science (PoS) Vol. 393. DOI: https://doi.org/10.22323/1.393.0009

Rittenschober, J., Kleindorfer, S. and D. Frigerio - The project design influences the quality of contributions in an online Citizen Science project - PoS(ACSC2023) (2023) Sissa Medialab. Proceedings of Science (PoS) Vol. 442. DOI: https://doi.org/10.22323/1.442.0014

Die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle auf Social Media

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Deutsch in Österreich

IamDiÖ – Erforsche Deutsch in Österreich!

Projektbeschreibung

Wenn es um Sprache geht, kann jede*r mitreden!

„IamDiÖ – Erforsche Deutsch in Österreich!“ lädt dazu ein, (selbst) die Vielfalt, den Wandel und den Gebrauch von allen möglichen Formen von deutscher Sprache in Österreich zu beforschen – von Dialekt und Standardsprache bis hin zu Jugend- und Fachsprache. Mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und Anliegen zum Thema Deutsch in Österreich können Interessierte zur Forschung beitragen.

Ziel des Citizen Science-Projekts „IamDiÖ – Erforsche Deutsch in Österreich!“ ist es, jedermann und jedefrau zur Auseinandersetzung mit dem (eigenen) Gebrauch und mit der (eigenen) Wahrnehmung der deutschen Sprache in Österreich sowie zur Forschung in diesem Bereich zu animieren. So soll ein Austausch zwischen interessierter Öffentlichkeit und Wissenschaft gefördert werden und Wissenschaft durch Citizen Science (be)greifbar werden. Die Wissenschaft wiederum kann durch die Beteiligung der Öffentlichkeit neue Einblicke und Ansätze gewinnen.

Bei den verschiedenen Mitmach-Aktionen werden unterschiedliche Aspekte der deutschen Sprache in Österreich thematisiert. Die Fragestellungen im Projekt:

- Welche Wörter werden in Österreich verwendet?

- Welche Themen interessieren die österreichische Bevölkerung, wenn es um Deutsch in Österreich geht?

- Wie können Bürger*innen mit ihrem Wissen, ihren Anliegen und ihrer Erfahrung zur Erforschung der deutschen Sprache in Österreich beitragen?

Wie kann man mitmachen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um bei „IamDiÖ – Erforsche Deutsch in Österreich!“ mitzumachen:

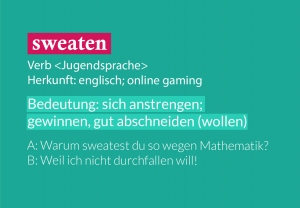

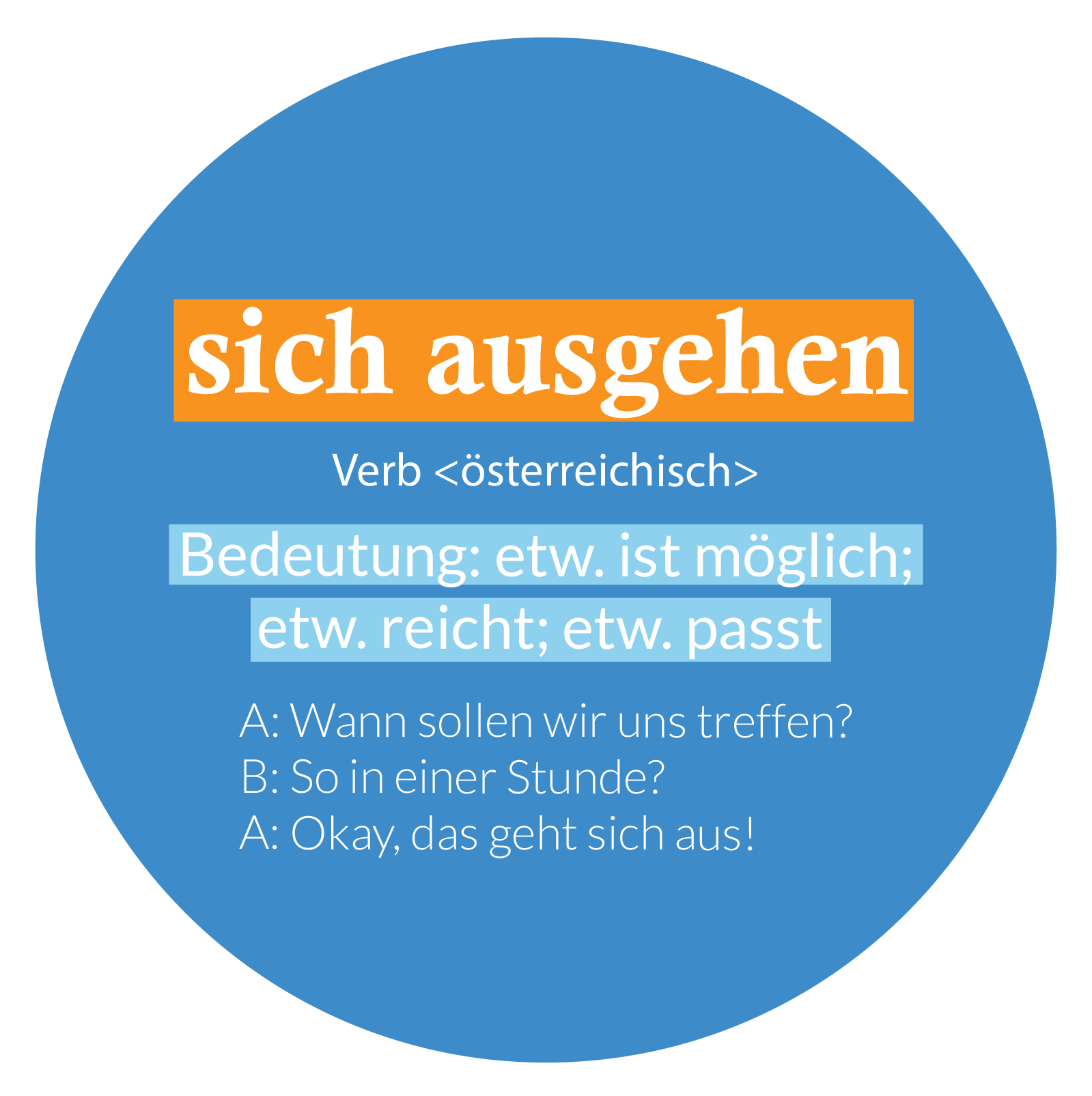

1. Wörter sammeln

Sprecher*innen der deutschen Sprache in Österreich erstellen gemeinsam ein digitales Wörterbuch, indem sie Wörter, die sie verwenden oder gehört haben, auf der Website „Wortgut“ eintragen und mit Zusatzinformationen versehen. So entsteht eine große Sammlung an Wörtern, die in Österreich verwendet werden und von denen einige vielleicht noch nie in einem Wörterbuch zu finden waren. Dabei geht es nicht nur um Wörter der Standardsprache („Hochdeutsch“), sondern aller Formen und Arten (sogenannte Varietäten) der deutschen Sprache in Österreich – ob Jugendsprache, Dialekt, Fachsprache, … Wenn Sie das Wort in Österreich verwenden, passt es in unsere Sammlung!

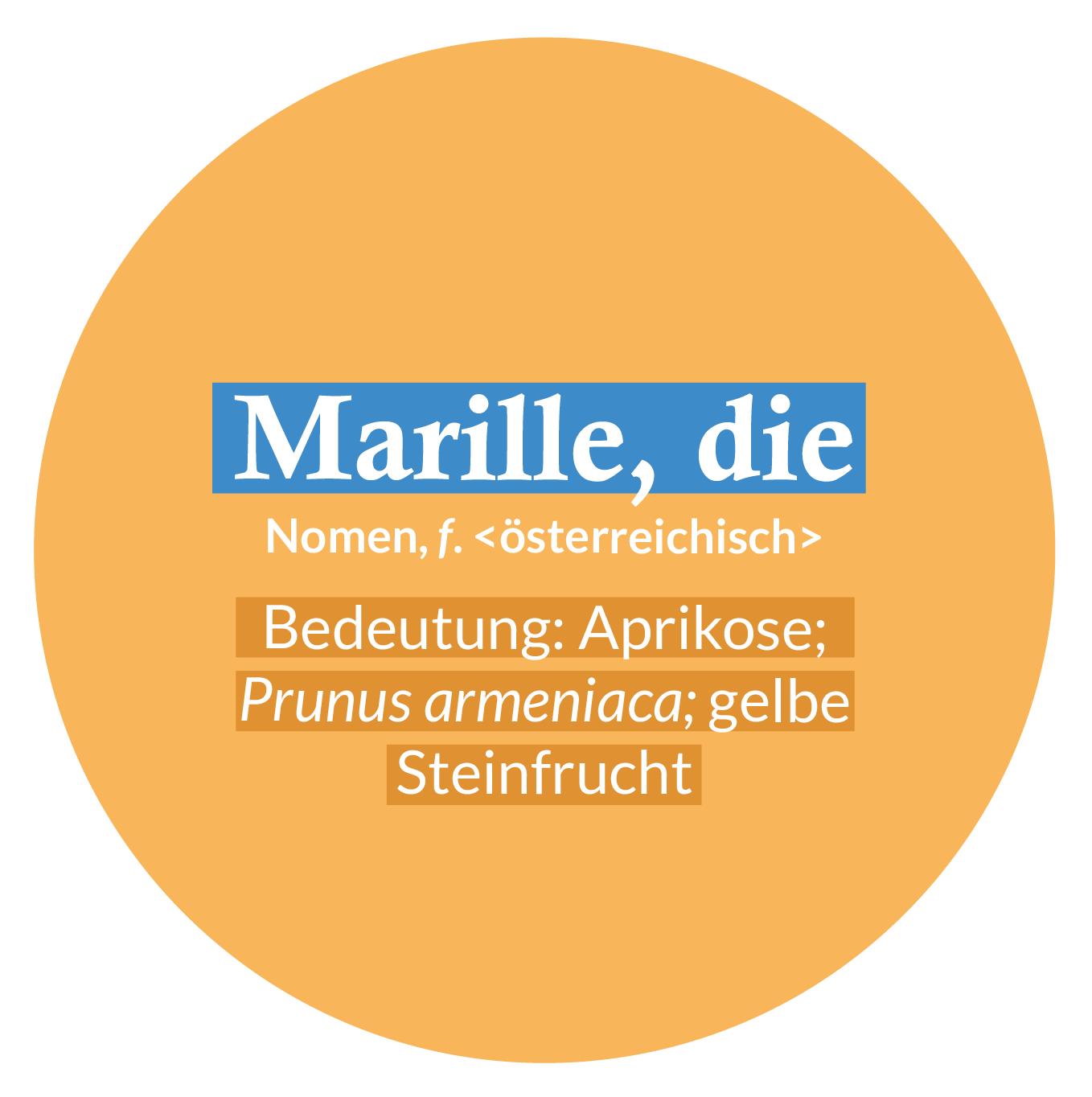

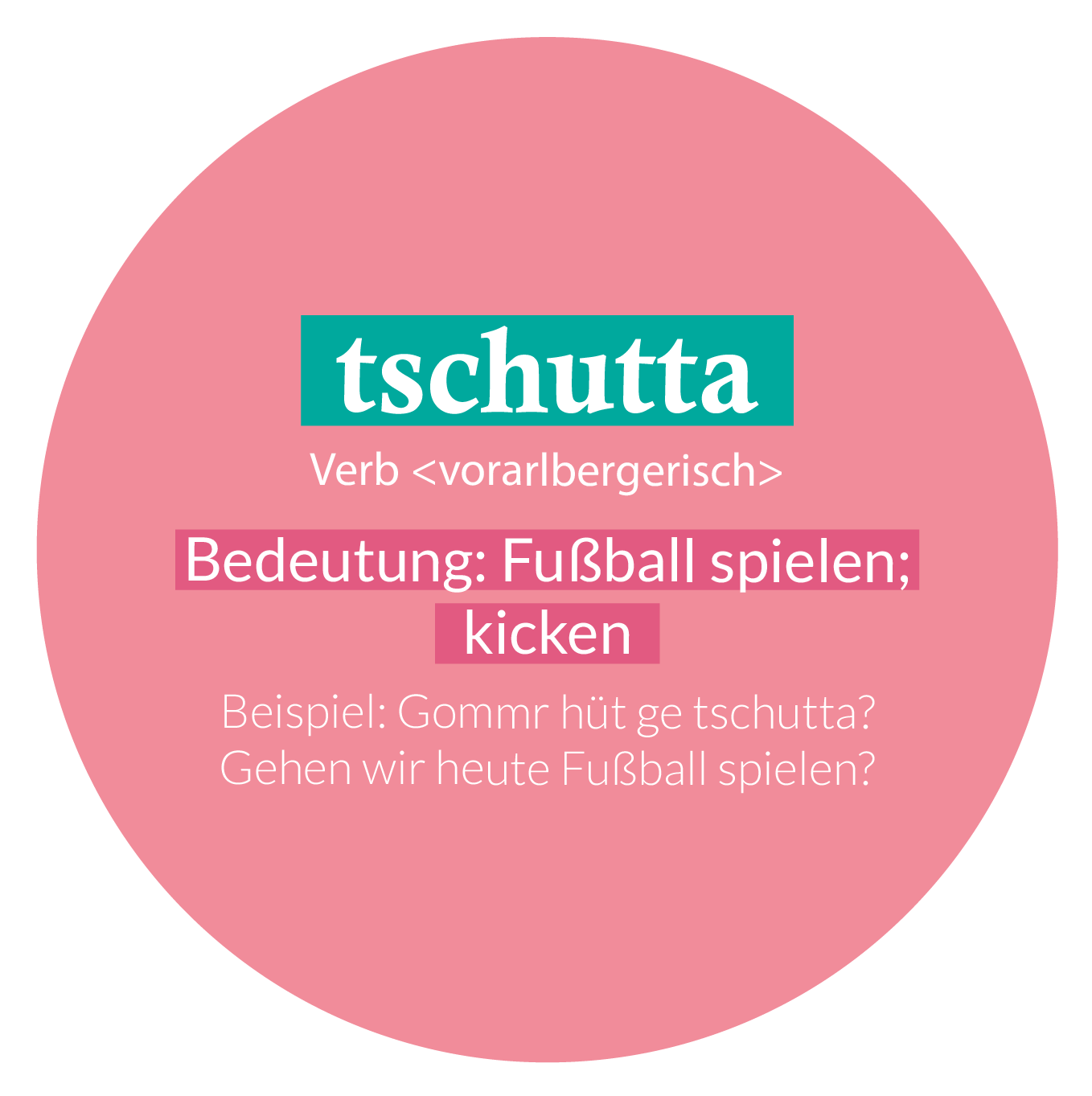

Hier ein paar Beispiele für ein gesammelte Wörter (CC BY 4.0 IamDiÖ):

2. Frage des Monats

Interessierte können Fragen rund um das Thema „Deutsch in Österreich“ einreichen (Frage des Monats). So ist ein Einblick in gesellschaftliche relevante Themen zur deutschen Sprache in Österreich möglich. Gibt es bereits eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf diese Frage, geben die Wissenschafter*innen von „Deutsch in Österreich“ eine Antwort darauf. Gibt es noch keine Antwort, können sich Interessierte selbst auf die Suche nach einer Antwort machen und ihr eigenes Forschungsprojekt starten. So werden Bürger*innen selbst zu Forschenden im Bereich der Sprachwissenschaft. Die Projektwebsite bietet dafür mit Informationen, Anleitungen, Methoden und Tipps zum Forschungsprozess eine Hilfestellung, damit die Teilnehmer*innen eine Antwort auf ihre Frage finden können.

Einmal im Monat werden zwei der eingereichten oder erforschten Fragen ausgewählt und die Teilnehmer*innen können auf der Facebook-Projektseite abstimmen, welche der beiden Fragen diesen Monat beantwortet werden soll. Die Frage mit den meisten Stimmen, wird entweder von unseren Wissenschafter*innen oder unseren Mitforschenden auf der Projektwebsite beantwortet.

3. Suche nach Schrift im öffentlichen Raum

Außerdem kann jedermann und jedefrau Schrift im öffentlichen Raum suchen. Zu den Forschungsobjekten zählen unter anderem Plakate, Schilder, Sticker auf der Straße, im Park oder in öffentlichen Gebäuden, die Schrift in einer Sprache oder in einer Varietät (z. B. Dialekt) beinhalten. Von diesen Plakaten oder Schildern können Teilnehmende Fotos (mit der Lingscape-App) machen und mit Zusatzinformationen (z. B. Geoinformation oder welche Sprachen zu sehen sind) versehen. Diese Fotos dienen z. B. der Analyse von Vielfalt und Dynamik hinter Verschriftlichung im öffentlichen Raum. Sie können von den Nutzer*innen auf einer Karte in der App oder auf der Lingscape-Webseite eingesehen und analysiert werden.

Die Fotos von Schrift im öffentlichen Raum können ganz einfach im Alltag, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule gemacht werden.

Es gibt allerdings auch organisierte Schnitzeljagden, um in der Gruppe Bilder zu sammeln und zu analysieren. Aktuelle Schnitzeljagd-Termine finden Sie hier.

4. Meme-Wettbewerb

Beim Meme-Wettbewerb können dialektale Memes in einem Meme-Generator erstellt werden. Hier geht es darum, dass aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive die Erstellung und Verbreitung von Memes in Onlinemedien im Zusammenhang mit Sprachverwendung untersucht werden. Teilnehmende können Bilder mit Sprache, ev. Dialekt versehen.

Was passiert mit den Beiträgen?

Die im digitalen Wörterbuch „Wortgut“ gesammelten Wörter sind grundsätzlich für die Öffentlichkeit sichtbar. Sie werden für die Beantwortung von Forschungsfragen in verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten genutzt. Damit lassen sich unter anderem folgende Fragen beantworten: Welche Wörter sind in bestimmten Regionen gebräuchlich? Wie wird Dialekt verschriftlicht? Welche Ausdrücke gehören zu Jugend- oder Fachsprachen?

Die Fragen des Monats und sämtliche Ergebnisse dazu werden auf diversen Kanälen, wie der Website und Social Media präsentiert, sowie auf der Forschungsplattform „Deutsch in Österreich. Variation – Kontakt – Perzeption“ zur Verfügung gestellt.

Die Bilder von der Schnitzeljagd nach Schrift im öffentlichen Raum werden vom Projektpartner Lingscape gespeichert und archiviert.

Die Memes werden für kommunikationswissenschaftliche Analysen verwendet.

Was habe ich davon, wenn ich mitmache?

Teilnehmende erhalten einen Einblick in die sprachwissenschaftliche Forschung und können (idealerweise) Forschung auch selbst mit Hilfestellung von Wissenschafter*innen durchführen. Sie werden dazu angeregt, über ihren Sprachgebrauch und eigene Wahrnehmung von Sprache zu reflektieren. Es soll Bewusstsein für die Themen Sprachgebrauch und Sprachwahrnehmung geschaffen werden.

Links

Gefördert durch

Wissenschaftsfonds (FWF TCS 40)

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Kremser Skorpion

Partizipative Erforschung des "Kremser" Skorpions (Euscorpius tergestinus) mit Schüler*innen

Der in NÖ vom Aussterben bedrohte Triestiner Skorpion (Euscorpius tergestinus – in der RL NÖ noch als E. carpathicus gelistet) existiert als Archäozoon in Krems und bildet einen isolierten nördöstlichen Vorposten des Verbreitungsgebietes. Seit 2019 werden gemeinsam mit Schüler*innen des BRG Krems Ringstraße 33, einer UNESCO-Schule, unter Mitwirkung der Bevölkerung Sichtungen dieser Tiere erhoben. Über die Fragen der Schüler*innen an die Bevölkerung kommen nicht nur Fundmeldungen, sondern darüber hinaus auch sehr viele Geschichten, die sich an die Begegnungen mit den Tieren knüpfen. Durch das partizipative Vorgehen werden so nicht nur Verbreitungsdaten gesammelt, sondern es kann auch ein Stimmungsbild über die Einstellungen der Menschen zu diesem Tier skizziert werden.

Erste Ergebnisse wurden bereits publiziert: Die gute Nachricht: es gibt ihn noch, den „Kremser Skorpion“! In einem kleinen Areal in der Stadt existiert eine Population. Die Forschungsergebnisse wurden in dem Journal "Biodiversität und Naturschutz in Ostösterreich – BCBEA - Biodiversity and Conservation Biology in Eastern Austria" online veröffentlicht. So wie das gesamte Projekt über, hat sich das Projektteam auch hier die Arbeit geteilt und alle Teammitglieder haben an dem Artikel mitgeschrieben. Dieser Artikel ist ein Beispiel dafür, wie Citizen Science mit Laien und eng partizipativ mit motivierten Schüler*innen lokales Wissen um ein Naturschutzobjekt grundlegen kann. Auch haben sich im Laufe des Projektes weitere Fragestellungen aufgetan, die in möglichen Folgeprojekten eine neue Generation von Schüler*innen weiter beschäftigen wird.

Insofern sind wir weiterhin über Sichtungen, Meldungen und Geschichten dankbar!

Citizen Science Seminar

Projektleiter Martin Scheuch hielt 2022 einen Vortrag über den Kremser Skorpion im Rahmen der Vortragsreihe "Citizen Science Seminar" an der Universität für Bodenkultur Wien: "Der Skorpion von Krems - Mit Schule & Citizen Science zum Erfolg".

Projektpartner

|  |  |

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Nan-O-Style

Wer steckt hinter Nan-O-Style?

Nan-O-Style ist ein Forschungs- und Bildungsprojekt der Universität Salzburg, Fachbereich Biowissenschaften.

Woran forscht Nan-O-Style?

Nan-O-Style forscht am komplexen Thema der Nanotechnologie. Gemeinsam mit österreichischen Schulen wollen wir neue, bisher unbekannte Wechselwirkungen zwischen "modern lifestyle"-Produkten und Nanomaterialien aufdecken. Gibt es ungewollte Wechselwirkungen und ändern sich dadurch die Eigenschaften der Produkte? Auch begegnet Nanotechnologie jedem von uns im Alltag! Doch wie informiert ist die Bevölkerung darüber? – Das alles wollen wir mit Nan-O-Style herausfinden!

Zusammenarbeit zwischen Universität und Schule!

Neue, junge Ideen und wissenschaftliche Forschung treffen aufeinander. Durch Kooperationen mit internationalen Bildungspartnern werden über die Forschungsarbeit hinaus interaktive Materialien für den fächerübergreifenden Naturwissenschaftsunterricht entwickelt.

Was wollen wir von Dir wissen?

Nanotechnologie kommt bereits in vielen Alltagsprodukten vor. Doch was weißt Du darüber? Wurde Nanotechnologie bereits in Deiner Ausbildung thematisiert? Möchtest Du besser über Nanotechnologie informiert sein?

Wie kannst Du mitmachen?

In einer online-Umfrage werden Fragen zu Nanotechnologie und zu Deiner persönlichen Einstellung dazu erhoben. Besuche uns auf unserer Website, gehe direkt zur Umfrage oder scanne den QR-Code weiter unten und mache bei der Umfrage mit!

Wo kannst Du Dich mehr über Nanotechnologie informieren?

In Salzburg fand am Di, 26. Februar 2019 der Open NanoScience Congress, ein öffentlicher Kongress zum Thema Nanotechnologie statt. Schüler*innen aus dem Sparkling Science Projekt „Nan-O-Style“ wirkten an dem Kongress aktiv mit und präsentierten ihre Arbeiten in einer chaired poster session mit dem Titel „Nano-Research Spotlights“. Zudem gab es keynote lectures von eingeladenen Expert*innen und Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte an der Universität Salzburg. Eine Nano-Ausstellung mit hands-on Stationen und einem Analysegerät zur Vermessung von Nanopartikeln rundeten den ONSC ab. Das Programm der Veranstaltung finden Sie auf der Website der Uni Salzburg.

Im WWW: Forschungsergebnisse zu Nanomaterialien und deren Auswirkungen auf den Menschen und die Umwelt werden der Öffentlichkeit auf der Internetplattform www.nanopartikel.info zugänglich gemacht. Diese Internetplattform hat zum Ziel, die aktuellen Forschungsergebnisse für Interessierte verständlich aufzubereiten.

Hier kannst Du die Ergebnisse der Umfrage aus dem Jahr 2019 nachlesen!

Projektpartner*innen

Der Fachbereich Biowissenschaften der Universität Salzburg arbeitet mit vielen Partnern in diesem Projekt zusammen.

Beteiligte Schulen sind: BRG Lerchenfeld (K), BRG Schloss Wagrain (OÖ), BRG Solar City (OÖ), Gymnasium Ort (OÖ), HLW St. Veit (K), HLBLA St. Florian (OÖ), Multi Augustinum (S), HTL LMT (OÖ), PdC BORG Radstadt (S). Das Schulnetzwerk wird von DNA Consult Sciencetainment, Mag. Reinhard Nestelbacher betreut.

Nan-O-Style wird zudem von internationalen Partnern, wie dem ORT Moshinsky Forschungs- und Entwicklungszentrum in Tel Aviv, dem deutschen Verein cc-NanoBioNet und einem Bildungspartner in Barcelona (Nanoeduca) zusammen.

Sparkling Science Projekt SPA 06/270 mit Unterstützung durch das BMBWF. Laufzeit: 1. Oktober 2017 - 31. Dezember 2019.

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Projekt Stadtwildtiere: Fuchs Sichtungen in Wien

Hintergrund

Rotfüchse (Vulpes vulpes L.) sind in den letzten Jahren zu erfolgreichen Bewohnern von Stadtgebieten geworden. Unser Wissen über das Vorkommen, die Verteilung und den Zusammenhang mit der Landnutzung dieser städtischen Füchse ist jedoch schlecht, zum Teil weil viele der bevorzugten Lebensräume auf Privatbesitz liegen und daher für Wissenschaftler kaum zugänglich sind. Wir gingen davon aus, dass Citizen Science es den Forschern ermöglichen könnte, diese Informationslücke zu schließen. Wir analysierten 1179 Fuchs-Sichtungen in der Stadt Wien, welche über Citizen Science Projekte gemeldet wurden, um die Beziehungen zwischen Füchsen und den umliegenden Landnutzungsklassen sowie soziodemografischen Parametern zu untersuchen.

Ergebnisse

In Gärten, Gebieten mit geringer Bebauungsdichte, Parks oder Plätzen waren die Wahrscheinlichkeiten für die Begegnung mit Füchsen wesentlich höher als in landwirtschaftlichen Gebieten, Industriegebieten oder Wäldern. Modellanalysen zeigten, dass soziodemographische Parameter wie Bildungsniveau, Bezirksfläche, Bevölkerungsdichte und durchschnittliches Haushaltseinkommen die Vorhersagbarkeit von Fuchssichtungen zusätzlich verbesserten.

Schlussfolgerungen

Berichte über Fuchsbeobachtungen durch Citizen Scientists könnten dazu beitragen, die Etablierung von Wildtiermanagement in Städten zu unterstützen. Darüber hinaus könnten diese Daten verwendet werden, um Fragen der öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit Rotfüchsen zu behandeln, da sie Zoonosen tragen können, die auch für den Menschen gefährlich sind.

Der Originalartikel ist unter diesem Link frei zugänglich: https://bmcecol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12898-018-0207-7#Abs1

Stadt-Land-Kind

Eine intergenerative Ethnographie zu Sehnsuchtsbildern vom Land

Ausgehend von der europaweit einzigartigen Fotosammlung des Österreichischen Museums für Volkskunde untersuchte das Forschungsprojekt „Stadt-Land-Kind“ den Mythos vom besseren Leben auf dem Land aus einer intergenerativen Perspektive. Im Dialog mit Wissenschaftler*innen erforschten Kinder und Jugendliche gängige Land-Konstruktionen und entsprechende Bild- und Bedeutungsproduktionen im Austausch mit Eltern- und Großeltern-Generationen. Gefragt wurde nach den gesellschaftlichen Entwürfen und (Zukunfts-) Versprechen, die Bilder vom idyllischen Leben auf dem Land so tiefgreifend in sich tragen. Was sehen und erspüren wir, wenn wir diese häufig rückwärtsgewandten Bilder mit unserem Leben in der Gegenwart in Verbindung setzen?

Ziel war zum einen die Dekonstruktion gängiger Authentizitätsvorstellungen, wie sie sich Tourismus-, Produkt- und Politikinszenierungen mit Bildern vom Land heute zu Nutze machen. Zum anderen strebte das Projekt über die Frage, mit welchen Bildern wir unsere Geschichte vom Land „schreiben“, eine Aktualisierung von Landvorstellungen durch eine kritische Analyse historisch und kulturell konstruierter Sehnsuchtsmotive sowie durch das aktiv-reflexive Generieren neuer Landbilder an.

Über den Projektzeitraum von zwei Jahren wurde in intensiver Zusammenarbeit mit drei Partnerschulen aus drei ländlichen Regionen Österreichs – Waldviertel, Osttirol und Bregenzerwald – geforscht. Mit der Volksschule Rastenfeld (NÖ), der Neuen Mittelschule Kals am Großglockner (T) und der Werkraumschule Bregenzerwald (V) umfasste diese Konstellation zudem drei Altersstufen und drei verschiedene Schultypen. Insgesamt waren mit den Schüler*innen, ihren Familien und weiteren lokalen Teilnehmer*innen über 100 Citizen Scientists eingebunden, welche eine Differenzierung alters- und regionenspezifischer Sichtweisen ermöglichten. In der gemeinsamen Feldforschung und kollektiven Bildanalyse kam eine Kombination aus drei Formaten zur Anwendung: die eigens entwickelten Intergenerativen Bildgespräche und Fotoexpeditionen sowie die der Tradition der historisch-ethnografischen Feldforschung entlehnte Postkarte als Forschungsbericht. Während die Schüler*innen bei den Intergenerativen Bildgesprächen ihre persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen sowie ihr Wissen und ihre Zukunftsvorstellungen zum ländlichen Leben über historische und aktuelle Landbilder mit ihren Eltern, Großeltern, Lehrpersonen und Nachbar*innen teilten, produzierten sie in den Fotoexpeditionen neue Bilder vom Land. Über diese persönliche Perspektive der Kinder und Jugendlichen auf ihre ländliche Umgebung wurden bewusst gängige Bildpolitiken zur visuellen Produktion ländlicher Idyllen konterkariert. Als Zeitdokumente fanden 108 Fotografien und 50 Postkarten Eingang in die Sammlung des Österreichischen Museums für Volkskunde.

Aus den vielfältigen Erkenntnissen und visuell-materiellen Produktionen ging als öffentliche Plattform die Forschungsausstellung Retropia. Sprechen über Sehnsuchtsbilder vom Land hervor. Die Ausstellung, die von April bis Juni 2019 im Österreichischen Museum für Volkskunde lief, führte unter Mitbeteiligung der Schüler*innen in die Forschungsarbeit ein und setzte durch das Top Citizen Science-Erweiterungsprojekt „Stadt-Land-Bild. Eine soziale Bildanalyse zeitgenössischer Sehnsuchtserscheinungen“ das Forschen mit Besucher*innen im Ausstellungsraum fort.

Die Ausstellung veranschaulichte als Kernerkenntnis die neue Sehnsucht nach dem Land als ein höchst relationales Phänomen. Vorstellungen von einem guten Leben auf dem Land hängen nicht unbedingt mit bestimmten geographischen Regionen, Orten oder Plätzen zusammen. Vielmehr sind diese durch biographische Erfahrungen und aktuelle Lebenssituationen geprägt, welche beim Sprechen über die Bilder auf eine multi-sensorische und multi-perspektivische Art und Weise evoziert wurden. Dabei präsentierte sich die Sehnsucht nach dem Land vor allem in Form von Alternativkonstruktionen zum jeweiligen Alltag und zur Gegenwart. Im Generationenvergleich zeigte sich etwa bei Menschen aus der Elterngeneration ein verstärktes Bedürfnis nach Ruhe und Entschleunigung, das insbesondere als Versprechungen des einfachen Landlebens früherer Zeiten wirksam wird. Die Erinnerungen an sinnlich-körperliche Erfahrungen, etwa durch Handwerken oder Wandern, stellten hingegen für alle Generationen wichtige Bezugspunkte zum Landleben her. Während es sich für die Schüler*innen dabei zumeist um vergnügliche Freizeiterfahrungen handelte, reagierten manche Personen aus der Großelterngeneration mit Erinnerungen an entbehrungsreiche Zeiten auf historische Fotografien und brachten kritischere Perspektiven auf die Vorstellung von der „guten alten Zeit“ ein.

Für die Wissenschaftler*innen ergab sich aus dieser Zusammenführung unterschiedlicher Sichtweisen und Erzählungen in den Intergenerativen Bildgesprächen in Kombination mit den Erfahrungen aus dem aktiv-reflexiven Bildgenerierungsprozess mit den Schüler*innen in den Fotoexpeditionen und Postkarten-Workshops ein vielseitiger und vielschichtiger Erkenntnisgewinn. Der bildungspolitische Impetus des Projekts realisierte sich dabei über die Auseinandersetzung mit einem offenen Heimatbegriff sowie der Erweiterung von Visual Literacies bei den Schulkindern und deren Familien. Der wissenschaftliche Gewinn resultierte aus der konkreten empirischen Bestandsaufnahme des so zeitgeistigen, aber oft auch vage besprochenen Phänomens der Landsehnsucht, welche über die inhaltliche als auch visuell-materielle Analyse differenziert gefasst werden konnte.

Team:

Martina Fineder, Paul Reiter (Akademie der bildenden Künste Wien)

Luise Reitstätter, Mark Elias Napadenski (Universität Wien)

Herbert Justnik, Astrid Hammer, Katharina Zwerger-Peleska (Volkskundemuseum Wien)

Iris Ranzinger (Fotografie, digitale Bilder, Archive)

Projektlaufzeit & Projektpartner*innen:

Das Projekt „Stadt-Land-Kind“ war ein Projekt der Akademie der bildenden Künste Wien in Kooperation mit dem Labor für empirische Bildwissenschaft am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, dem Österreichischen Museum für Volkskunde, dem Werkraum Bregenzerwald, der VS Rastenfeld, der NMS Kals am Großglockner und der Werkraumschule Bregenzerwald. Es lief von 1. September 2017 bis 31. Oktober 2019, durchgeführt wurde es im Rahmen des Förderprogramms Sparkling Science, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

|  |  |  |

Video

Dieses Projekt erfüllte Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

FH Campus Wien

Die FH Campus Wien ist die größte Fachhochschule Österreichs. Über 6000 Studierenden bietet die FH Campus Wien verschiedenste Studiengänge in den Bereichen Applied Life Sciences, Technik, Bauen und Gestalten, Public Sector, Gesundheitswissenschaften, Pflegewissenschaft und Soziales an.

Nach einem gemeinsam organisierten erfolgreichen Workshop zu "Wie kann ich Citizen Science in meine Forschung integrieren?" und der tollen Organisation der European Researcher's Night 2018 und 2019, freuen wir uns nun auf die weitere enge Zusammenarbeit im Bereich Citizen Science mit dieser vielfältigen Organisation.

peer-review und Citizen Science

Mit zunehmender Informationsmenge, die von Citizen Scientists erzeugt wird, sind bewährte Verfahren erforderlich, die über die Wissenschaftskommunikation hinausgehen und diese Ergebnisse auch in der wissenschaftlichen Gemeinschaft veröffentlichen. Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Veröffentlichung von Ergebnissen aus Citizen Science-Projekten in peer-reviewed Journalen, wie sie an der Österreichischen Citizen Science Konferenz 2018 in einer Vortragsreihe vorgestellt wurden. In diesem Artikel werden die Auswahlkriterien für die Veröffentlichung von Citizen Science-Daten in Open-Access-, Peer-Review- und wissenschaftlichen Zeitschriften sowie Barrieren während des Veröffentlichungsprozesses behandelt. Wir skizzieren auch Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung mit CS-Daten beeinflussen, einschließlich 1) der Finanzierung der Publikationskosten für open access; 2) Qualität, Quantität und wissenschaftliche Neuartigkeit von CS-Daten; 3) Empfehlungen zur Anerkennung der Beiträge von Citizen Scientists in wissenschaftlichen, peer-reviewed Publikationen; 4) Präferenz der Citizen Scientists für die praktische Erfahrung gegenüber der Veröffentlichung und 5) Befangenheit unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für bestimmte Datenquellen und den wissenschaftlichen Fachjargon. Diese Erfahrungen zeigen, dass die Beseitigung der oben genannten Hindernisse die Rate der in wissenschaftlichen Publikationen enthaltenen CS-Daten erheblich erhöhen könnte.

Der Originalartikel ist frei zugänglich unter: https://jcom.sissa.it/archive/17/03/JCOM_1703_2018_L01

Anreise und Unterkunft

Tagungsort

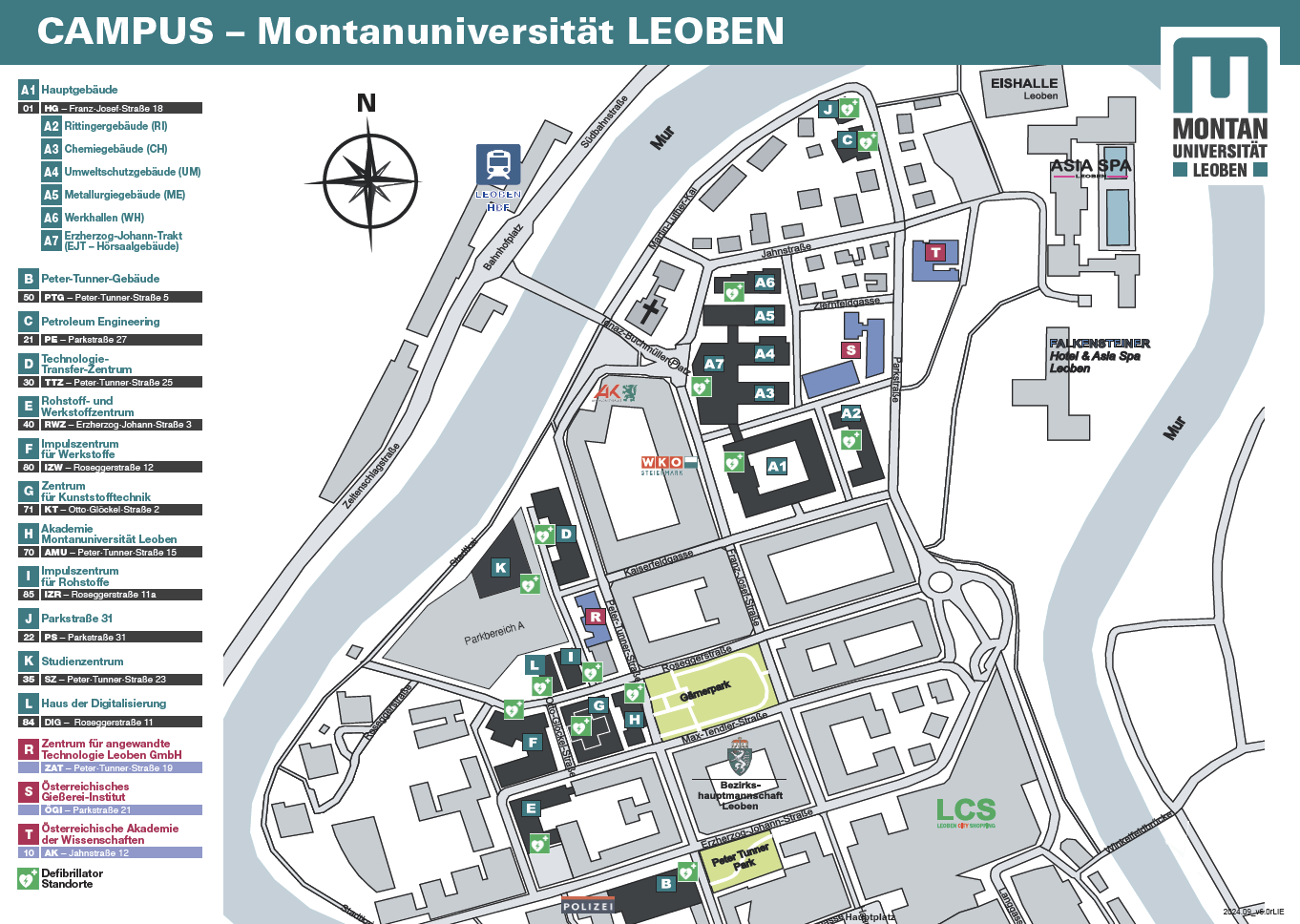

Die 10. Österreichische Citizen Science Konferenz findet an der Montanuniversität Leoben in der Steiermark statt.

Adresse

Montanuniversität Leoben

Franz Josef-Straße 18

8700 Leoben

Österreich

Anreise

Anreise mit der Bahn:

Bahnlinien Wien - Klagenfurt - Villach oder Salzburg - Graz;

Station Leoben Hbf., dann zu Fuß circa 5 Gehminuten bis zur Universität

Anreise mit dem Auto:

- von Graz: über A 9 Richtung Salzburg - Knoten St. Michael - S 6 Richtung Wien - Ausfahrt Leoben West

- von Kärnten: S 6 Richtung Wien - Ausfahrt Leoben West

- von Salzburg, Linz: A 9 Richtung Graz - Knoten St. Michael - S 6 Richtung Wien - Ausfahrt Leoben West

- von Wien: S 6 über den Semmering - Ausfahrt Leoben Ost

Campusplan

Die Konferenzräume befinden sich im Gebäude A7 - Erzherzog-Johann Trakt.

Hotels mit Vorreservierungen

Die gelisteten Hotels müssen durch die Konferenzteilnehmer*innen direkt beim betreffenden Haus selbst gebucht werden, es wurden aber bereits Zimmer vorreserviert.

Kennwort für alle Buchungen in allen Häusern: „Citizen Science Konferenz 2026“

Asia Hotel & Spa Leoben

In der Au 1/3

8700 Leoben

Telefon: +43 3842 405412

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Web: www.asiaspa.at

Hotel Kongress & Hotel Kindler

Langgasse 10

8700 LEOBEN

Telefon: +43 3842 46800

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Web: www.hotelkongress.at

I AM HOTEL Leoben im Living Campus

Kreuzfeldweg 3

8700 Leoben

Telefon: +43 3842 930 11

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Web: https://www.i-am-hotel.at/hotel-leoben

Kontakte & Organisation

Das Organisationsteam

Die Österreichische Citizen Science Konferenz wandert zu jedem Austragungstermin an einen anderen Ort. 2026 findet die Konferenz an der Montanuniversität Leoben statt. Das Organisationsteam für die Österreichische Citizen Science Konferenz 2026 besteht aus:

-

Johanna Irrgeher Johanna Irrgeher

Johanna Irrgeher Johanna Irrgeher -

Julia Mayerhofer-Lillie Julia Mayerhofer-Lillie

Julia Mayerhofer-Lillie Julia Mayerhofer-Lillie -

Petra Siegele Petra Siegele

Petra Siegele Petra Siegele -

Florian Heigl Florian Heigl

Florian Heigl Florian Heigl -

Daniel Dörler Daniel Dörler

Daniel Dörler Daniel Dörler

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/kontakte-organisation/author/934-florianheigl?start=150#sigProIde3e06ee191

Kontakt

Johanna Irrgeher, Julia Mayerhofer-Lilie (Leoben)

Montanuniversität Leoben

Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie

Franz Josef-Straße 18

A-8700 Leoben

Florian Heigl, Daniel Dörler (BOKU University)

BOKU University

Gregor Mendel-Str. 33

1180 Wien

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Der wissenschaftliche Beirat

Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirates begutachten die Beiträge, die während des Call for Abstract eingereicht werden und sichern damit die Qualität des Konferenzprogrammes.

-

Johanna IrrgeherAssoz.Prof. Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie, Johanna IrrgeherAssoz.Prof. Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie,

Johanna IrrgeherAssoz.Prof. Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie, Johanna IrrgeherAssoz.Prof. Lehrstuhl für Allgemeine und Analytische Chemie, -

Petra Siegele, Leitung Public Science OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung Petra Siegele, Leitung Public Science OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung

Petra Siegele, Leitung Public Science OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung Petra Siegele, Leitung Public Science OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung -

Olivia Höhener, Geschäftsleitung, Citizen Science Zürich (Universität Zürich/ ETH Zürich) Olivia Höhener, Geschäftsleitung, Citizen Science Zürich (Universität Zürich/ ETH Zürich)

Olivia Höhener, Geschäftsleitung, Citizen Science Zürich (Universität Zürich/ ETH Zürich) Olivia Höhener, Geschäftsleitung, Citizen Science Zürich (Universität Zürich/ ETH Zürich) -

Tiina Stämpfli, Stellvertretende Geschäftsführerin, Stiftung Science et Cité/Akademien der Wissenschaften Schweiz, Bereichsleiterin Citizen Science (Schweiz forscht) Tiina Stämpfli, Stellvertretende Geschäftsführerin, Stiftung Science et Cité/Akademien der Wissenschaften Schweiz, Bereichsleiterin Citizen Science (Schweiz forscht)

Tiina Stämpfli, Stellvertretende Geschäftsführerin, Stiftung Science et Cité/Akademien der Wissenschaften Schweiz, Bereichsleiterin Citizen Science (Schweiz forscht) Tiina Stämpfli, Stellvertretende Geschäftsführerin, Stiftung Science et Cité/Akademien der Wissenschaften Schweiz, Bereichsleiterin Citizen Science (Schweiz forscht) -

Florian Heigl, Koordinator Österreich forscht Florian Heigl, Koordinator Österreich forscht

Florian Heigl, Koordinator Österreich forscht Florian Heigl, Koordinator Österreich forscht -

Daniel Dörler, Koordinator Österreich forsch Daniel Dörler, Koordinator Österreich forsch

Daniel Dörler, Koordinator Österreich forsch Daniel Dörler, Koordinator Österreich forsch -

Moritz Müller, Wissenschaftliche Koordination bei mit:forschen Moritz Müller, Wissenschaftliche Koordination bei mit:forschen

Moritz Müller, Wissenschaftliche Koordination bei mit:forschen Moritz Müller, Wissenschaftliche Koordination bei mit:forschen

https://www.citizen-science.at/oecsk2026/kontakte-organisation/author/934-florianheigl?start=150#sigProId65a29fa5b3

Die Konferenz wird organisiert durch

Die Österreichische Citizen Science Konferenz 2026 steht unter Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung.