Influencer-Kommunikation für die Gesundheit von Jugendlichen

(INCO)

Im Projekt entwickeln Jugendliche mit Forschenden Ideen für Social-Media-Kampagnen zur Gesundheitsförderung. Sie bringen ihre Erfahrungen ein und entwerfen erste Konzepte. Die überzeugendsten Kampagnen werden in experimentellen Studien getestet, evaluiert und mit den Jugendlichen reflektiert.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt hat zum Ziel, gemeinsam mit Jugendlichen neue Ideen für die Gesundheitsförderung über Social Media zu entwickeln. Dabei werden Schülerinnen und Schüler nicht nur befragt, sondern gestalten den Forschungsprozess aktiv mit. In Workshops diskutieren sie, wie Influencer Gesundheitsthemen spannend vermitteln können, und entwerfen eigene Vorschläge für Kampagnen. Die überzeugendsten Ideen werden in wissenschaftlichen Online-Studien getestet, um ihre Wirkung zu prüfen. Anschließend werden die Ergebnisse gemeinsam mit den Jugendlichen reflektiert und präsentiert. So entsteht ein innovativer Ansatz, der Jugendliche für Gesundheitsförderung sensibilisiert, ihre Perspektiven ernst nimmt und praxisnahe, überprüfte Kommunikationsstrategien hervorbringt, die direkt in Kampagnen genutzt werden können.

Wie kann man mitforschen?

Im Sinne des Citizen-Science-Ansatzes können Jugendliche den gesamten Forschungsprozess aktiv miterleben und mitgestalten: - Mitmachen in Schulklassen: Drei ausgewählte Klassen nehmen an der Kampagnenentwicklung zur Gesundheitsförderung von Jugendlichen teil. - Ideen einbringen: Jugendliche teilen ihre Erfahrungen, diskutieren relevante Gesundheitsthemen und entwickeln erste Konzepte für Influencer-Kampagnen. - Workshops: In Kreativ- und Design-Thinking-Workshops werden konkrete Social-Media-Kampagnen entworfen. - Wettbewerb & Auswahl: Die besten Ideen werden von den Klassen bewertet und ausgewählt. - Online-Studien: Ausgewählte Kampagnen werden in einem Online-Experiment mit ca. 1.500 Teilnehmenden getestet. - Reflexion: Ergebnisse werden gemeinsam mit den Jugendlichen reflektiert. - Mitwirkung an Ergebnissen: Jugendliche geben Feedback, unterstützen bei der wissenschaftlichen Veröffentlichung und bringen ihre Sichtweisen in die Weiterentwicklung ein.

HealthCheckR

Vertrauenswürdige Gesundheitsinfos auf Social Media erkennen

Im Projekt HealthCheckR entwickeln wir gemeinsam mit Bürger*innen ein Werkzeug, um verlässliche Gesundheitsinformationen auf Social Media erkennen zu können. So wollen wir Fehlinformationen entgegenwirken und gute Entscheidungen für die eigene Gesundheit unterstützen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit Bürger*innen ein einfach verständliches und geprüftes Werkzeug zu entwickeln, mit dem man erkennen kann, ob Gesundheitsinformationen auf Social Media verlässlich sind.

Wie kann man mitforschen?

Du kannst auf verschiedene Arten bei unserem Projekt mitforschen – wir freuen uns über deine Beteiligung!

- Mitreden & mitentscheiden: Du kannst als Citizen Scientist dabei helfen, unser Tool mitzugestalten. Zum Beispiel, indem du:

- an Workshops oder Umfragen teilnimmst,

- deine Meinung zu Entwürfen gibst,

- uns sagst, wie verständlich und nützlich das Tool für dich ist.

- Testen

- Wir werden Prototypen des Tools entwickeln. Du kannst sie ausprobieren und uns Rückmeldung geben: Was funktioniert gut? Was ist unklar? Was fehlt?

- Verbreiten

- Wenn du möchtest, kannst du uns auch dabei unterstützen, das fertige Tool bekannt zu machen – zum Beispiel über deine Social-Media-Kanäle oder im Gespräch mit Freund*innen.

So wirst du Teil des Projekts

Alle Infos zur Teilnahme, Termine und Kontaktmöglichkeiten findest du bald auf unserer Projektwebseite und über unsere Social-Media-Kanäle. Oder du meldest dich direkt bei uns per E-Mail.

Die wichtigsten Rollen und Aufgaben sind:

Citizen Scientists als Mitglieder der Projektsteuerungsgruppe (PSG):

Hier teilen sie ihre Erfahrungen als Social-Media-Nutzer*innen. Gemeinsam mit Expert*innen treffen sie wichtige Entscheidungen im Projekt. Zum Beispiel:

- den Namen des Projekts und das Logo auswählen,

- den Ablauf des Co-Forschungsworkshops mitgestalten,

- über die Ergebnisse der Literatur-Recherche sprechen,

- helfen, neue Citizen Scientists zu finden,

- mitentscheiden, wie das Tool aussehen soll,

- bei der Strategie zur Bekanntmachung des Projekts mitarbeiten,

- helfen, die Ergebnisse zu verbreiten – und mehr.

Citizen Scientists als Co-Forschende:

Sie helfen uns dabei, Forschungsergebnisse aus anderen Studien besser zu verstehen – besonders aus der Sicht von Menschen, die im Alltag Social Media nutzen, um Gesundheitsinfos zu finden. Sie prüfen, welche Erkenntnisse in Österreich wirklich wichtig sind. Außerdem helfen sie mit, einfache und verständliche Formulierungen für die Bewertungskriterien zu finden.

Citizen Scientists als Co-Designer:innen:

Das wichtigste Ergebnis des Projekts ist ein Tool, mit dem man die Zuverlässigkeit von Gesundheitsinfos auf Social Media einschätzen kann. Dieses Tool wird gemeinsam mit Citizen Scientists in Co-Designworkshops entwickelt.

Außerdem helfen sie mit, das Tool bekannt zu machen: zum Beispiel über Social Media oder bei Veranstaltungen. So soll das Projekt möglichst viele Menschen erreichen.

Auch innerhalb des wissenschaftlichen Teams gibt es unterschiedliche Rollen, z. B. für Projektmanagement, Mitarbeit bei der Literaturrecherche, Moderation der Workshops, oder Organisation der Kommunikation mit Beteiligten und Öffentlichkeit.

Bisphenol A in der Umwelt

Das Projekt "Bisphenol A in der Umwelt" untersucht die mögliche Verbreitung von Bisphenol A (BPA) in unserer Umwelt. Dafür werden von Citizen Scientist Proben (Boden, Schlamm, Wasser etc) gesammelt, an unser Labor geschickt und dort die BPA Konzentration in den Proben bestimmt.

Was sind die Ziele des Projektes?

Alle Arten von Proben, die möglicherweise BPA enthalten, werden an unser Labor geschickt und die BPA-Konzentrationen bestimmt. Das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, eine Karte der verschiedenen Probenahmestellen mit den jeweiligen BPA-Konzentrationen zu erstellen. Detaillierte Daten zur BPA-Konzentration jeder einzelnen Probe werden den Citizen Scientist zur Verfügung gestellt.

Wie kann man mitforschen?

Bitte senden Sie uns jede Art von Proben (Boden, Sediment, Wasser etc). Einen Probenahme-Kit können Sie kostenlos auf unserer Projektseite anfordern. Dort finden Sie ein Anleitung zur Probenahme. Wir untersuchen die Probe auf mögliche BPA Konzentrationen und Sie erhalten das Ergebnis per Mail. Sie helfen uns eine Karte zu erstellen, in der BPA Konzentrationen dargestellt werden.

COwWEL

‘One Welfare’ und Vulnerabilität in der Ernährung.

Im Projekt „COwWEL“ werden gemeinsam mit Bürgerforschenden sozio-ökonomisch benachteiligter Bevölkerungsgruppen fördernde und hindernde Bedingungen für gesunde und nachhaltige Ernährung in diesen Gruppen unter Berücksichtigung von Einstellungen zu Tieren und deren Wohlergehen untersucht. Ziel ist die Entwicklung von Strategien und Informationsmaterial zur Förderung inklusiver und nachhaltiger Ernährungssysteme.

Was sind die Ziele des Projektes?

- Evaluierung von Bedingungen, die die Etablierung gesunder und nachhaltiger Ernährungspraktiken vulnerabler Gruppen fördern oder behindern

- Untersuchen der Rolle von Konzepten von Mensch-Tier Beziehungen sowie dem Wohlergehen von Menschen und Tieren (One Welfare)

- Erarbeiten von individuellen und politischen Strategien zur Förderung eines gesunden und nachhaltigen Lebenmittelkonsums und Entwicklung von unterstützendem Material

- Beitrag zur Entwicklung von gesünderen, inklusiveren und nachhaltigeren Ernährungssystemen durch Integration in das Hauptprojekt COwLEARNING

Wie kann man mitforschen?

Zielgruppe sind Bürger:innen der drei vulnerablen Gruppen: Syrer:innen oder andere arabischstämmige Menschen, Ukrainer:innen und Österreicher:innen, die in den letzten fünf Jahren Lebensmittel von der Tafel bezogen haben. In einem ersten Workshop werden gemeinsam Hypothesen und Schwerpunkte entwickelt, die die basis für die Entwicklung eines Fragebogens bilden. nachdem dieser erstellt, kontrolliert, und die Citizen Scientists im Befragen trainiert werden, erfolgt die Datenaufnahme (= Befragung von Personen der jeweiligen vulnerablen Gruppe). Nach Datenauswertung durch das Wissenschaftsteam werden in einem zweiten Workshop gemeinsam mit Institutionen individuelle, gesellschaftliche und politische Strategien für nachhaltigen Lebensmittelkonsum in vulnerablen Gruppen entwickelt.

ACCESS

Smarte Bewegungsanalyse bei Kniearthrose

ACCESS untersucht, wie sich Kniearthrose auf die Bewegung auswirkt – direkt in der Praxis, mit moderner 3D-Bewegungsanalyse. Patient:innen und Physiotherapeut:innen arbeiten gemeinsam mit Forschenden, um neue Erkenntnisse für eine bessere Behandlung zu gewinnen.

Was sind die Ziele des Projektes?

ACCESS untersucht, wie sich Kniearthrose auf das alltägliche Bewegungsverhalten auswirkt. Ziel ist es, Bewegungsmuster von Patient:innen mit innovativer 3D-Bewegungsanalyse zu erfassen – direkt in der physiotherapeutischen Praxis. Gemeinsam mit Physiotherapeut:innen werden dabei Bewegungsdaten sowie Informationen zu Schmerz, Funktion und Lebensqualität gesammelt. So entstehen neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wie sich Arthrose auf die Bewegung auswirkt und wie Therapien gezielter angepasst werden können. Bürger:innen leisten durch ihre Teilnahme einen wertvollen Beitrag zur Forschung und erhalten gleichzeitig Einblicke in moderne Bewegungstechnologie und ihre eigene Gesundheit.

Wie kann man mitforschen?

Mitforschen kann man bei ACCESS entweder als Physiotherapeut:in oder als Patient:in mit Kniearthrose. Physiotherapeut:innen erfassen im Rahmen ihrer Arbeit Bewegungsdaten von Alltagsbewegungen (Gehen, Sit-to-Stand, Stiegensteigen) mit zwei Smartphone-Kameras und dokumentieren funktionelle Tests sowie Gesundheitsangaben. Patient:innen nehmen freiwillig an der 3D-Bewegungsanalyse teil und füllen Fragebögen zu Schmerz, Funktion und Lebensqualität aus. Beide Gruppen erhalten eine verständliche Einführung und werden aktiv in die Forschung eingebunden – praxisnah, anonym und direkt im Therapiealltag.

Young Citizen Science PolliDiversity

Im Projekt PolliDiversity erforschen Schüler:innen Blühflächen und beobachten Bestäuberinsekten wie Wildbienen. Dabei sammeln sie mit digitalen Tools Daten für die Wissenschaft und lernen, wie Biodiversität geschützt und erfahrbar gemacht werden kann.

Was sind die Ziele des Projektes?

Im Projekt PolliDiversity untersuchen Schüler:innen die Entwicklung von Blühflächen mit der ReNatura® BW3 Gumpensteiner Wildblumenmischung, beobachten Wildbienen und andere Bestäuber und sammeln mithilfe digitaler Tools wissenschaftliche Daten. Ziel ist es, junge Menschen für die Bedeutung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren und sie aktiv in die Forschung einzubinden. Begleitet wird das Projekt von einer biologiedidaktischen Studie der Paris Lodron Universität Salzburg, die untersucht, wie sich Wohlbefinden, Emotionen, Umweltbewusstsein, ökologisches Verständnis, Artenkenntnis und Naturverbundenheit der Jugendlichen verändern. In einer Vergleichsgruppe wird zusätzlich der Einfluss von Achtsamkeitsübungen erforscht.

Wie kann man mitforschen?

Interessierte Schulen können sich als Projektpartner anmelden und mit ihren Klassen teilnehmen. Die Schüler:innen legen Blühflächen an, beobachten Bestäuber und dokumentieren ihre Ergebnisse mit digitalen Tools und standardisierten Protokollen. Unterstützt werden sie durch Unterrichtsmaterialien, Erklärvideos und Booklets. Auch interessierte Einzelpersonen können über digitale Pinnwände und Mitforschplattformen Einblicke gewinnen, Erfahrungen teilen und das Projekt ideell unterstützen. Alle wichtigen Informationen zur Teilnahme werden auf der Projektseite und in der Projektbroschüre bereitgestellt.

-

Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche

Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche Schüler:innen beim Anlegen der Blühfläche -

Schüler beim Bestimmen der Pflanzen Schüler beim Bestimmen der Pflanzen

Schüler beim Bestimmen der Pflanzen Schüler beim Bestimmen der Pflanzen -

Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)

Rote Mauerbiene (Osmia bicornis) Rote Mauerbiene (Osmia bicornis)

https://www.citizen-science.at/projekte/projekte/tag/gesundheit#sigProId5b5de21b2a

Phänologie - Naturkalender - Phenowatch

Seit 1851 erforschen wir die Veränderungen von Wetter, Klima und Natur und was das für uns Menschen bedeutet, indem wir Pflanzen und Tiere beobachten. Diese Phänologischen Beobachtungen helfen bspw. in Klimaforschung, Landwirtschaft und Pollenvorhersage, um besser mit dem Klimawandel umzugehen.

Was sind die Ziele des Projektes?

Pflanzen wirken als integrierendes Messinstrument für eine Vielzahl von Umweltfaktoren wie Witterung im vergangenen und aktuellen Vegetationsjahr. Analysiert man den zeitlichen Verlauf von phänologischen Beobachtungsdaten wird vor allem bei den Frühjahrsphasen in Österreich der Einflussfaktor der Lufttemperatur sowohl bei den kurzfristigen Schwankungen als auch bei langanhaltenden Trends deutlich. So ist die Phänologie ein idealer Bio-Indikator für allmähliche Änderungen des Klimas Forschungsziele sind unter anderem:

- Klimamonitoring zusätzlich zu den instrumentellen Messungen.

- Temperaturempfindlichkeit phänologischer Ereignisse - Verändert sich die Sensitivität der Pflanzen mit der zeitlichen Verschiebung der phänologischen Phasen.

- Groundtruthing von Vegetationsindizes von Satellitenbeobachtungen.

- Weiterführende Pflanzenphysiologische Grundlagenforschung – zukünftige phänologische Modellierung auf einer pflanzlich noch prozessorientierteren Basis.

Wie kann man mitforschen?

Suchen Sie sich Ihre Lieblingsbäume und -sträucher an Ihrem Lieblingsstandort und beobachten und dokumentieren Sie deren Entwicklung von Knospenaufbruch und Blühbeginn über die Fruchtreife bis zur Blattfärbung und Blattfall durch die zehn Phänologischen Jahreszeiten. Wir suchen das Datum für den Beginn der jeweiligen Entwicklungsphasen der sogenannten Zeigerpflanzen. Dieses können Sie uns in der App „Naturkalender“ mit Foto oder ganz klassisch mit Papierformular zukommen lassen. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite.

-

Wichtige Zeigerpflanzen Wichtige Zeigerpflanzen

Wichtige Zeigerpflanzen Wichtige Zeigerpflanzen -

Schneeglöckchen Blüte Schneeglöckchen Blüte

Schneeglöckchen Blüte Schneeglöckchen Blüte -

Schwarzer Holunder Schwarzer Holunder

Schwarzer Holunder Schwarzer Holunder

https://www.citizen-science.at/projekte/projekte/tag/gesundheit#sigProId2b82b6fefd

Podcast-Folge

Im Mai 2025 haben Thomas Hübner von GeoSphere Austria und Maximilian Bastl vom Pollenservice der MedUni Wien im Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute aus der phänologischen Forschung berichtet. Hier kann die Sendung nachgehört werden.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Healthy Minds

Psychische Gesundheit rund um die Geburt

Dieses Projekt untersucht die psychische Gesundheit von Eltern rund um die Geburt, um frühzeitig Probleme zu erkennen und bessere Unterstützung anzubieten. Ziel ist es, das emotionale Wohlbefinden von Eltern und Säuglingen zu fördern und den Zugang zu Hilfsangeboten in Tirol zu verbessern.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Healthy Minds-Projekt möchte die psychische Gesundheit von Eltern während der Schwangerschaft und frühen Elternschaft fördern und bestehende Versorgungslücken schließen. Im Fokus steht die Verbesserung der Früherkennung von psychischen Belastungen und der Zugang zu passenden Hilfsangeboten in Tirol, insbesondere in Regionen mit eingeschränkten Ressourcen. Ziel ist es, Betroffenen frühzeitig Unterstützung anzubieten, Stigmata abzubauen und das Bewusstsein für perinatale psychische Gesundheit zu stärken. Mithilfe von Workshops, einer Awareness-Kampagne sowie neuen, bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten soll ein offener Dialog gefördert und das Verständnis für die Herausforderungen von Elternschaft vertieft werden. Das Projekt setzt auf einen partizipativen Ansatz, der Eltern aktiv in die Entwicklung und Gestaltung der Maßnahmen einbindet, um langfristig kulturell angepasste und wirksame Lösungen für betroffene Familien zu schaffen.

Wie kann man mitforschen?

Interessierte Bürger*innen können beim Healthy Minds-Projekt aktiv mitforschen und die psychische Gesundheit von Eltern in Tirol stärken, indem sie an Workshops, Fokusgruppen und Interviews teilnehmen, ihre persönlichen Erfahrungen und Perspektiven einbringen und so die Entwicklung neuer Unterstützungsangebote mitgestalten können. Auch die Bewertung von Maßnahmen, wie der Awareness-Kampagne, bietet die Möglichkeit, direkt Einfluss auf das Projekt zu nehmen. Zudem können Personen an der sogenannten Kompetenzgruppe teilnehmen, die aus Menschen mit gelebter Erfahrung besteht und unsere Forschungsaktivitäten in unregelmäßigen Abständen berät. Eine Beteiligung kann sowohl online als auch offline stattfinden. Über Newsletter und Social Media werden regelmäßige Updates und Möglichkeiten zur Beteiligung kommuniziert. Ziel ist es, eine enge Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Forschenden zu fördern, um praxisnahe und kulturell angepasste Lösungen für betroffene Familien zu entwickeln. Die Mitwirkung ist so gestaltet, dass sie für alle Interessierten leicht zugänglich ist, auch ohne Vorwissen. Jede Stimme zählt, um ein besseres Verständnis für die Herausforderungen frischgebackener Eltern zu schaffen.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Zecken entdecken zu Forschungszwecken

Für unser österreichweites Zecken-Monitoring laden wir dazu ein, uns gefundene Zecken zukommen zu lassen. So können wir untersuchen, welche Art wann und wo in Österreich vorkommt und welche Krankheitserreger in der Zecke vorhanden sind.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das nationale Zecken-Überwachungsprogramm, soll dazu dienen, kontinuierlich Daten über Zeckenarten in Österreich, deren Vorkommen und deren Krankheitserregern zu liefern. Ziel ist es, möglichst viele verschiedene Regionen mit Zeckenfunden abzudecken, egal ob aus der Vegetation, von Tieren oder einem selbst. Das Sammeln der Zecken erfolgt hierbei über Citizen Scientists, da ein solches flächendeckendes Vorhaben nur mit Mithilfe der Bevölkerung möglich ist. Durch die dadurch gewonnenen Daten können wir „Hot Spots“ für bestimmte Erreger aufdecken, neue oder wenig bekannte Pathogene identifizieren, sowie die Verbreitung einheimischer als auch die Ausbreitung invasiver Arten, wie Hyalomma Zecken, überwachen. Dies ist im Hinblick auf den Klimawandel von besonderer Bedeutung, da das Klima die Zeckenfauna stark beeinflussen kann. Auf lange Sicht trägt dieses Wissen zur Verbesserung der Gesundheit bei, da von Zecken übertragbare Krankheiten so früher entdeckt und behandelt werden können.

Wie kann man mitforschen?

Sobald man eine Zecke findet, kann man sich am Projekt beteiligen, sofern folgende Bedingungen an die Zecke erfüllt sind:

- Zecke noch intakt (also v.a. nicht zerquetscht)

- Daten vorhanden:

- Fund- oder Entfernungsdatum (im Zweifelsfall reicht Kalenderwoche)

- Postleitzahl und Fundort (je genauer, desto besser)

- Info, ob Zecke von einem Wirt entfernt wurde und wenn ja, von welchem.

Gefundene Zecken können ausbruchssicher verpackt (z.B. mit Klebeband auf einem Stück Papier in einem Kuvert) an AGES-Standorten abgegeben oder direkt nach Wien geschickt werden:

AGES GmbH

Abteilung für Vector-borne diseases - Zecken

Währinger Straße 25a

1090 Wien

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Bestimmungen beim Gefahrguttransport mit der Post einzuhalten sind. Lebende Zecken können nur an den gelisteten Abgabestandorten abgegeben werden.

Weitere Details sind auf unserer Homepage unter „Zecke gefunden?“ zu finden. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Hyalomma („Riesenzecke“), ohne Möglichkeit, uns diese zukommen zu lassen, bitten wir in jedem Fall um Kontaktaufnahme und ein Foto an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Vielen Dank!

Hintergrundinformationen

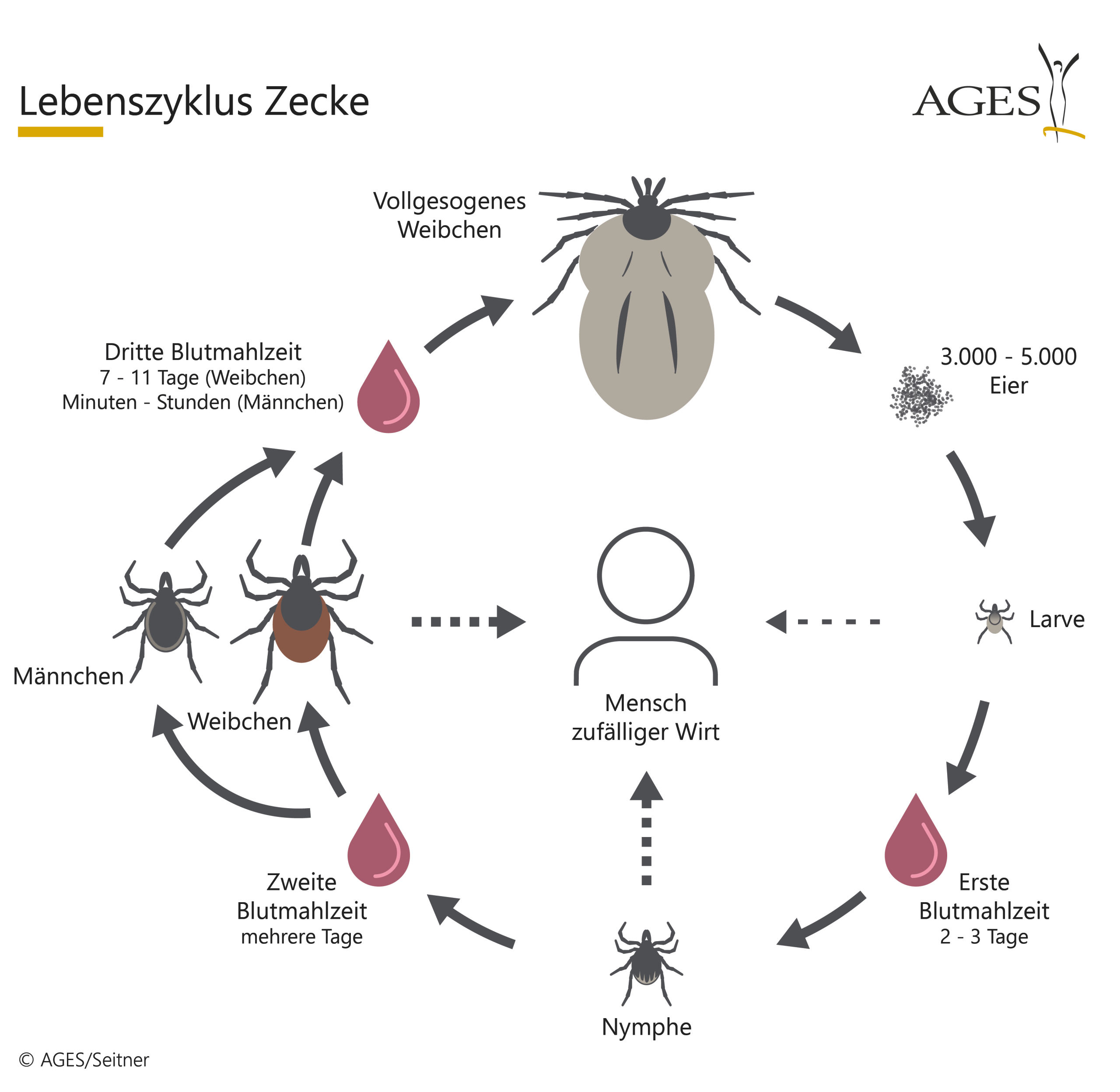

In Österreich wurden bisher 19 einheimische Zeckenarten beschrieben. Die am häufigsten gefundenen Arten gehören den Gattungen Ixodes (z.B. I. ricinus), Dermacentor (z.B. D. reticulatus) und Haemaphysalis (z.B. Ha. concinna) an. Diese Schildzecken durchlaufen einen Lebenszyklus, welcher drei Lebensstadien (Larve, Nymphe, Adulte) umfasst, zwischen welchen jeweils eine Blutmahlzeit erfolgen muss, um sich ins nächste Stadium zu entwickeln bzw. um einer adulten weiblichen Zecke die Eiablage zu ermöglichen.

Die meisten Krankheitserreger werden im Zuge dieser Blutmahlzeiten von infizierten Tieren, die selbst nicht erkranken („Reservoire“, z.B. kleine Nagetiere, Vögel, etc.) aufgenommen und können bei der nächsten Blutmahlzeit von der Zecke übertragen werden. Die häufigsten in Zecken nachgewiesenen Krankheitserreger sind Borrelien, Verursacher der Lyme Borreliose. Es gibt aber auch viele andere Mikroorganismen, die Krankheiten bei Menschen und Tieren auslösen können (z.B. Rickettsien, Anaplasmen, Neoehrlichen, etc.).

Neben einheimischen Zecken ist in den letzten Jahren auch vermehrt von sogenannten „Riesenzecken“ die Rede.

Bei diesen handelt es sich um eingeschleppte Zecken der Gattung Hyalomma. Im Vergleich zu einheimischen Zecken zeichnen sich diese durch typische gelbe Streifen an den Beinen aus. Durch den Klimawandel rechnet man damit, dass sich diese Zeckenart immer weiter in den Norden ausbreiten wird. Da Hyalomma Zecken andere und teilweise auch gefährlichere Krankheitserreger übertragen können (z.B. Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber Virus, Rickettsia aeschlimannii) ist es von besonderer Bedeutung, die Ausbreitung dieser Art im Auge zu behalten. Dies ist jedoch aufgrund des sporadischen Auftretens nur durch Meldungen aus der Bevölkerung möglich. Dank Meldungen von Citizen Scientists gelang es uns bereits, eine neue Art der Verbreitung dieser Zecken nachzuweisen: Tourist*innen - statt wie bisher angenommen Zugvögel – waren für einen Großteil von nach Österreich eingeschleppter Hyalomma Zecken verantwortlich.

Um die Zeckenfauna in Österreich auf gesundheitsrelevante Veränderungen (z.B. Ausbreitung gefährlicher Zeckenarten, Vorkommen von (neuen) Krankheitserregern) beobachten zu können, wurde das nationale Zecken-Überwachungsprogramm Anfang 2024 als Teil eines EU-Projektes (OH SURVector, EU-Projekt Nr. 101132974) gestartet. Durch ein Folgeprojekt konnte diese Art der Vektoren-Überwachung bis Ende 2028 gesichert werden.

Die AGES sieht es als Auftrag, die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen. Zu diesem Zweck gibt es auch eine Zecken-Homepage, welche sich der Thematik der Zecken und durch Zecken übertragbaren Erkrankungen widmet. Auf dieser finden sich auch weitere Informationen zur Studie, sowie aktuelle Ergebnisse.

Rollenbeschreibung

Im Zuge des Projektes gibt es vier wesentliche Aufgaben:

- Zecken sammeln

- Dieser Schritt ist für Citizen Scientists ausgelegt. Somit kann sich jede*r aktiv am Projekt beteiligen, indem gefundene Zecken an die AGES übermittelt werden. Wichtig ist, dass die Daten zu Datum, Fundort und evtl. Wirten vorhanden sind und diese der Zecke eindeutig zugeordnet werden können.

- Artbestimmung der Zecken

- Durch Expert*innen der AGES werden die eingelangten Zecken anhand morphologischer Merkmale und mit Hilfe eines Mikroskops auf ihre Art bestimmt. Im Zuge dessen werden die Proben administriert und festgelegt, ob sie sich auch für weiterführende Analysen eignen. Stark beschädigte Zecken können leider nicht verwertet werden.

- Molekularbiologische Untersuchung

- Durch Laborfachpersonal wird anschließend die Nukleinsäure (RNA und DNA) der Zecken extrahiert und danach mittels molekularbiologischer Nachweis-Methoden (z.B. PCR) auf das Vorhandensein von Krankheitserregern getestet. Die Ergebnisse fließen in die interne Datenbank ein.

- Ergebnisse und Kommunikation

- Die Expert*innen tragen die produzierten Ergebnisse zusammen und arbeiten in diesem Schritt eng mit Datenexpert*innen und Kommunikationsexpert*innen zusammen. Hierbei werden z.B. Karten erstellt, Daten an internationale Datenbanken weitergeleitet, Homepages aktualisiert oder Newsletter erstellt. Bei Bedarf erfolgen auch Presseaussendungen.

Podcast-Folge

Aus der Praxis der Zeckenforschung erzählen Anna Schötta, Georg Duscher und Mateusz Markowicz im Österreich forscht Podcast Wissen macht Leute - hier können Sie sich die Folge vom Juli 2025 anhören.

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.

Village

Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen

Das Village Projekt unterstützt Kinder und Jugendliche psychisch erkrankter Eltern, indem es deren formelle und informelle Unterstützungssysteme stärkt. Ziel ist es, den Village-Ansatz zu evaluieren und nachhaltig in bestehende Strukturen zu integrieren.

Was sind die Ziele des Projektes?

Das Projekt „Village“ hat zum Ziel, die Unterstützung für Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen in Tirol zu verbessern. Es wird untersucht, wie betroffene Familien besser unterstützt werden können, indem maßgeschneiderte Interventionsprogramme entwickelt und erprobt werden. Dabei wird besonders auf die Zusammenarbeit mit lokalen Akteur*innen und die Beteiligung der betroffenen Familien geachtet. Gemeinsam werden Lösungen erarbeitet, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Region abgestimmt sind. Durch die enge Einbindung von Familien und Fachkräften wird ein nachhaltiges Unterstützungsnetzwerk geschaffen, das langfristig zur Verbesserung der Lebensqualität der Kinder und ihrer Eltern beiträgt.

Wie kann man mitforschen?

Interessierte Bürger*innen konnten sich im Projekt „Village“ beteiligen, indem sie als lokale Akteur*innen oder betroffene Familien mitwirkten. Sie nahmen an Workshops teil, in denen Lösungen gemeinsam entwickelt wurden, und brachten ihre Erfahrungen ein, um die Interventionen zu gestalten. Außerdem konnten sie an Interviews und Umfragen teilnehmen, die halfen, die Wirksamkeit der entwickelten Programme zu evaluieren. Besonders wichtig war, dass ihre Perspektiven und Bedürfnisse in den Forschungsprozess einflossen, um sicherzustellen, dass die entwickelten Unterstützungsmaßnahmen gut an die Realität der betroffenen Familien angepasst waren.

Videos zum Projekt

Dieses Projekt entspricht Version 1.1 der Qualitätskriterien für Citizen Science-Projekte auf Österreich forscht.