Im Herbst 2025 haben wir unsere Teichprofis – also alle Teilnehmenden des Projekts AmphiBiom – erneut zu ihren Erfahrungen als Co-Forscher*innen im Bereich Teichinitiative befragt. Nach dem erfolgreichen ersten Projektjahr interessierte uns diesmal besonders, wie das zweite Jahr verlaufen ist, ob sich Routinen eingespielt haben und ob die von uns zu Verfügung gestellte Hilfen zu mehr Klarheit geführt haben.

Insgesamt nahmen 159 Personen an der Umfrage teil, davon haben über 94% die Umfrage vollständig abgeschlossen. Wir danken allen Teilnehmenden sehr herzlich für ihr Feedback und die wertvollen Einblicke in ihre Erfahrungen im zweiten Projektjahr!

Unsere Teichprofis – Wer war 2025 dabei?

Wie bereits im Vorjahr zeigt sich auch unter den Teilnehmenden dieser Umfrage eine klare Tendenz in der Geschlechterverteilung:

Etwa 64% der Befragten identifizierten sich als weiblich, 35% als männlich, während 1% keine Angabe machten.

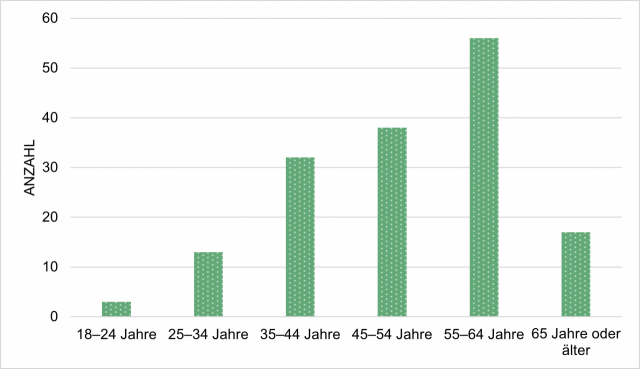

Auch die Altersstruktur der Umfrageteilnehmer*innen ähnelt der des Vorjahres: Rund 35% der Teichprofis sind zwischen 55 und 64 Jahre alt, gefolgt von 24% in der Altersgruppe 45–54 Jahre und 20% im Alter von 35–44 Jahren (Abb. 1).

Etwa 8% der Befragten sind 25–34 Jahre alt, 11% gehören zur Gruppe 65 Jahre oder älter, und erstmals nahmen auch 2% junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren teil.

Wie sind unsere Teichprofis auf das Projekt AmphiBiom aufmerksam geworden?

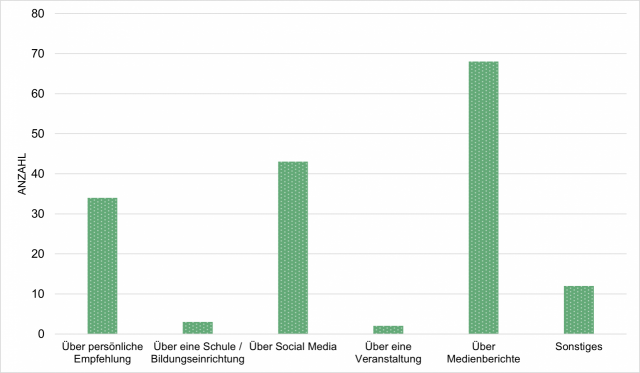

Die meisten Teilnehmenden erfuhren über Medienberichte (44%) vom Projekt AmphiBiom – ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Projekt in der Anfangsphase stark in der Öffentlichkeit präsent war. 28% wurden über Social Media aufmerksam, während 22% durch persönliche Empfehlungen oder Hinweise von Freund*innen und Bekannten teilnahmen (Abb. 2).

Kleinere Gruppen nannten Veranstaltungen (1%), Bildungseinrichtungen (2%) oder sonstige Quellen (8%).

Bemerkenswert: mit dieser Umfrage haben wir auch 4 Teilnehmende erreicht, die bereits im Vorjahr aus dem Projekt ausgestiegen sind – wir freuen uns sehr, dass auch diese Personen sich die Zeit genommen haben, um Feedback zu hinterlassen.

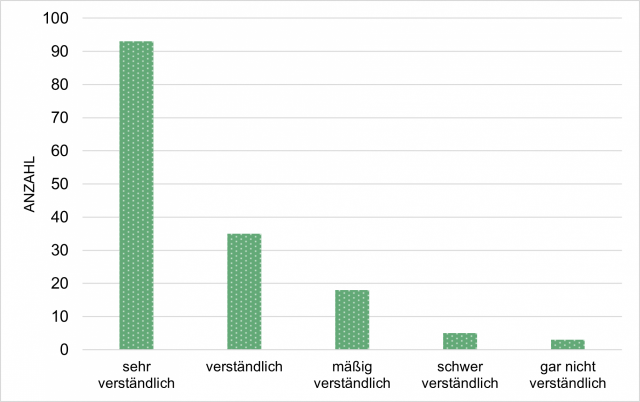

Klarheit im Monitoring – eine positive Entwicklung

Ein zentrales Anliegen war es, zu prüfen, wie verständlich die Aufgaben des Teichmonitorings im zweiten Jahr waren. Die Ergebnisse zeigen: Die meisten Teichprofis fühlten sich im Monitoringprozess sehr sicher.

- Richtiger Zeitpunkt des Monitorings: 86% bewerteten ihr Verständnis mit der Bestnote (1), weitere 10% mit (2).

- Funktionsweise des Kescherns: 90% bewerteten mit (1), 5 % mit (2).

- Abfotografieren des Versuchtellers: 88% gaben (1), 6% (2).

- Welche Tiere gehören ins Proberöhrchen? 67% (1), 23% (2).

- Wie viele Tiere gehören ins Proberöhrchen? 60% (1), 23% (2), 12% (3).

Erfahrungen mit Wasserinsekten und Proberöhrchen

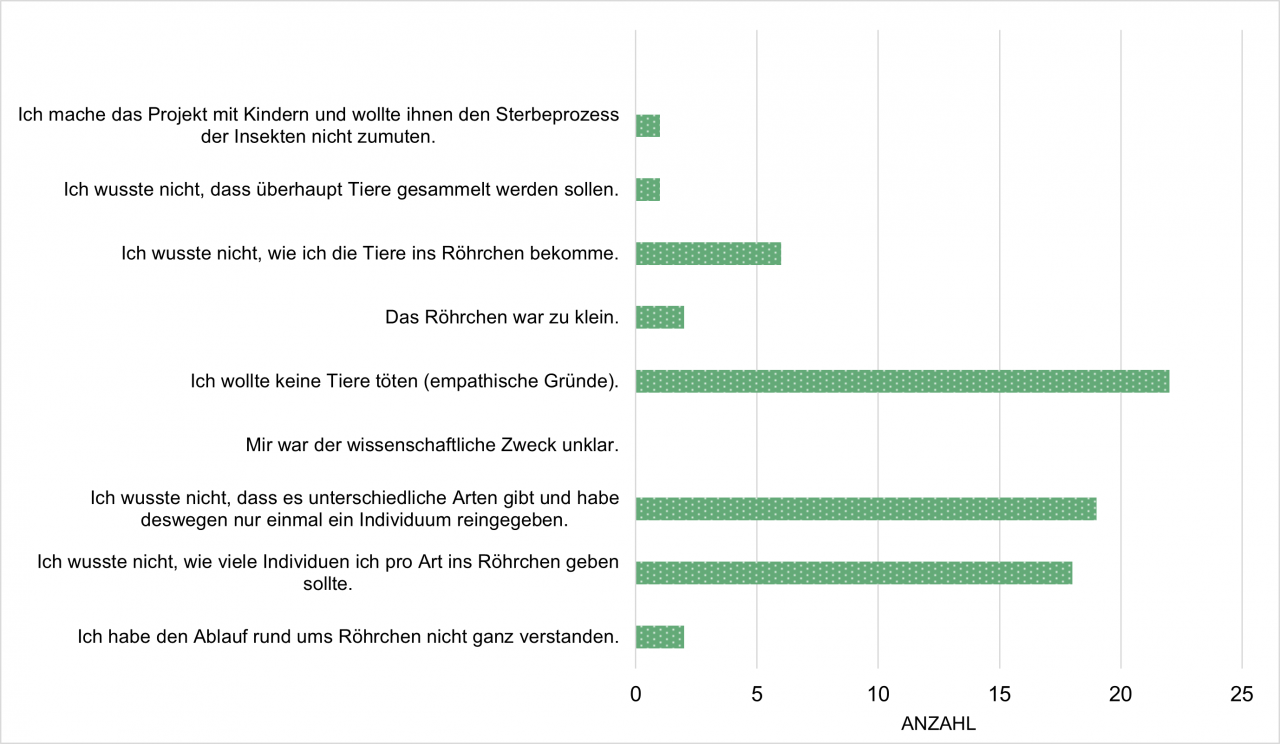

Im Vorjahr hatten viele Teichprofis Rückmeldungen zu Unsicherheiten bei der Probenahme gegeben. 2025 wurde nachgefragt, ob diese Schwierigkeiten weiterhin bestanden. Die gute Nachricht: 73% gaben an, keine Probleme mehr gehabt zu haben.

Insgesamt nannten 14% ethische Bedenken und 12% Unsicherheiten bei der Unterscheidung verschiedener Arten. Weitere 12% waren unsicher, wie viele Individuen pro Art ins Röhrchen gegeben werden sollten. Kleinere Gruppen berichteten über technische oder organisatorische Schwierigkeiten (Abb. 4).

Im Vergleich zu 2024, als über ein Drittel der Befragten Schwierigkeiten meldete, ist die Zahl der Unsicherheiten deutlich zurückgegangen. Dies deutet darauf hin, dass die überarbeiteten Anleitungen in Bild- und Videoformaten im zweiten Jahr Wirkung gezeigt haben.

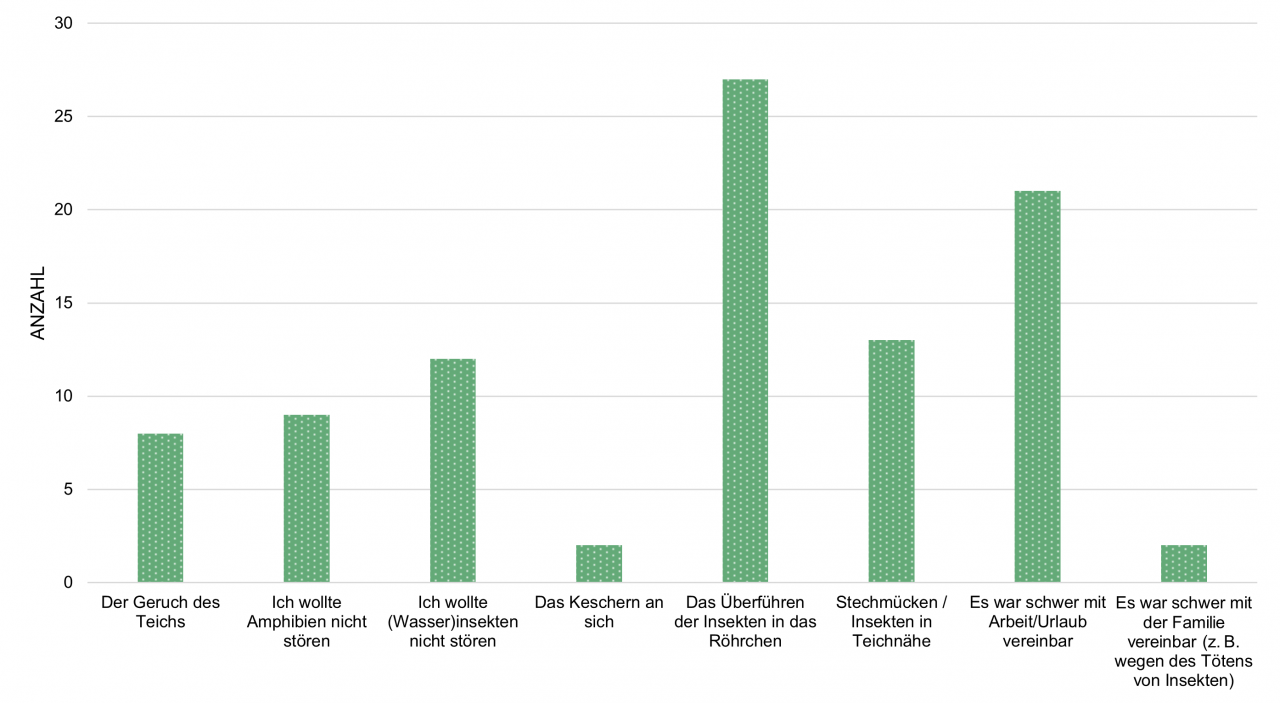

Was wurde als hinderlich beim Monitoring erlebt?

Trotz der insgesamt positiven Erfahrungen gab es einige Aspekte, die als herausfordernd empfunden wurden (Abb. 5).

Am häufigsten genannt wurde das Überführen der Insekten ins Röhrchen (18%), gefolgt von zeitlichen Schwierigkeiten durch Arbeit oder Urlaub (14%) sowie Stechmücken und andere Insekten in Teichnähe (8%).

Nur 1% empfanden das Keschern selbst als unangenehm, und 1% gaben an, dass sie das Monitoring mit Kindern durchführen und ihnen den Sterbeprozess der Insekten nicht zumuten wollten.

Mehr als 59% der Befragten sagten jedoch: „Mich hat nichts gestört." – ein sehr erfreulicher Wert.

Hilfreiche Informationsmaterialien

Das Informationsangebot wurde erneut sehr positiv bewertet. Besonders geschätzt wurden die 14-tägigen Info-E-Mails (95%) und die bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen (68%). Auch die Informationen zu Wasserinsekten (58%) und die Videoanleitungen (52%) wurden häufig als hilfreich genannt.

Lediglich 2% gaben an, keines der Materialien genutzt oder gefunden zu haben.

Dies zeigt, dass sich die Kommunikationsformate im zweiten Projektjahr als bewährte Unterstützung im Forschungsalltag erwiesen haben.

Datenschutz und Transparenz im Projekt

Im Zuge der Abschlussumfrage wollten wir von unseren Teichprofis wissen, wie sie zu Datenschutz und Datenkommunikation innerhalb des Projektes standen. Die Entscheidung, Teichstandorte nicht öffentlich anzuzeigen, wurde von den meisten positiv aufgenommen: 34% fanden es ausdrücklich gut, 58% standen dem neutral gegenüber, und 8% hätten sich mehr Sichtbarkeit gewünscht.

Auch bei der Frage nach der Transparenz der gesammelten Daten überwog die Zufriedenheit: 71% fühlten sich ausreichend informiert, 20% zeigten sich neutral, und 9% hätten gerne tiefergehende Einblicke gehabt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Datenschutz und Offenheit aus Sicht der meisten Teichprofis in einem guten Gleichgewicht standen.

Kommunikation mit dem Projektteam

Wie bereits im Vorjahr wurde die Kommunikation mit dem Projektteam überaus positiv bewertet: Über 95% der Teilnehmenden stuften den Austausch erneut als „sehr gut" oder „gut" ein. Damit konnte das hohe Zufriedenheitsniveau aus 2024 (94–96 %) gehalten werden.

Besonders häufig wurde in den offenen Antworten gelobt, dass Anfragen schnell und freundlich beantwortet wurden und dass die Informationsweitergabe klar und verlässlich erfolgte. Dies zeigt, dass sich die Kommunikationsstrukturen im Projekt dauerhaft bewährt haben.

Motivation durch Amphibienbeobachtungen

Der direkte Kontakt mit Amphibien erwies sich auch im zweiten Jahr als zentraler Motivationsfaktor:

Etwa 36% der Befragten gaben an, dass das Auftreten von Amphibien sie besonders motiviert habe, weiterzumachen, 23% nahmen dadurch auch an der eDNA-Probe1 teil, und 17% retournierten deshalb regelmäßig ihre Proberöhrchen.

Für 15 % hatte die Anwesenheit von Amphibien keinen Einfluss auf ihre Motivation, während 39% keine Amphibien an ihrem Teich beobachtet hatten.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass der direkte Bezug zu Amphibein weiterhin ein zentraler Motor für Engagement und Ausdauer im Projekt bleibt.

1 „eDNA" steht für Umwelt-DNA, also genetisches Material, das aus der Umgebung (z. B. Wasser) stammt und Rückschlüsse auf vorkommende Organismen erlaubt.

Im heurigen Jahr sah sich der Großteil der Teilnehmenden als Naturschützer*innen und Datensammler*innen – also als Menschen, die aktiv zum Schutz von Amphibien beitragen und gleichzeitig wichtige Daten liefern. Nur wenige ordneten sich stärker als Lernende, Co-Forscher*innen oder Netzwerker*innen ein. Das unterstreicht, wie sehr sich viele Teichprofis inzwischen mit dem praktischen Naturschutz verbunden fühlen.

Nach dem Projekt – wie geht es weiter?

Auch mit Blick auf die Zeit nach Projektende zeigt sich eine starke Verbundenheit mit Citizen Science und Naturschutz.

Etwa 79% möchten wieder an einem Citizen-Science-Projekt teilnehmen, 81% planen, sich weiterhin aktiv im Amphibien- oder Naturschutz zu engagieren. Insgesamt wollen 43% Amphibien weiterhin melden2. Nur 5% gaben an, keines dieser Vorhaben zu verfolgen.

2 Plattformen wie Österreich forscht bieten hierfür eine gute Übersicht über bestehende Meldeportale, beispielsweise Herpetofauna.

Darüber hinaus berichteten 39%, eine persönliche Take-Home-Message aus dem Projekt mitgenommen zu haben – häufig in Form von neuem Wissen über Ökosysteme, mehr Achtsamkeit gegenüber Amphibien oder einer vertieften Naturverbundenheit.

Ein herzliches Dankeschön

Die Ergebnisse der Abschlussumfrage zeigen deutlich: Unsere Teichprofis haben nicht nur wertvolle Daten gesammelt, sondern sich zunehmend als Teil eines größeren Ganzen verstanden – als Menschen, die mit ihrem Engagement einen aktiven Beitrag zum Schutz der heimischen Amphibien leisten.

Die Umfrage „Rückblick auf das 1. Projektjahr" erwies sich als wertvolle Grundlage, um Unterstützungsbedarfe der Teilnehmenden zu erkennen und gezielte Hilfestellungen zu entwickeln. Die Ergebnisse der aktuellen Befragung zeigen, dass diese Maßnahmen Wirkung zeigten und die Verständlichkeit der Projektinhalte 2025 deutlich gesteigert werden konnte.

Wir freuen uns über das anhaltend hohe Maß an Zufriedenheit, die große Motivation und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde. Mit diesen Rückmeldungen blicken wir optimistisch in die Zukunft – für die Wissenschaft, für die Natur und für ein lebendiges Miteinander im Naturschutz.

Vielen Dank an alle Teichprofis für ihre Leidenschaft, ihre Geduld und ihre Begeisterung – ihr seid das Herz vom Projekt AmphiBiom!